Retomber sur ses pattes

Pierre di Sciullo reçoit dans son atelier Solenn Bordeau, Anna Diagne et Ismahane El Khezraji, étudiantes en DSAA Design typographique à l’école Estienne.

Des projets sont affichés sur les murs de votre atelier, ce sont les projets en cours ?

Oui, si on commence par le rayon du bas. D’abord je dois dire que j’ai mis au point ce système pour avoir un affichage permanent de ce dont j’ai besoin et de ce que j’ai vraiment envie d’avoir sous les yeux. Donc par définition, les projets qui n’avancent pas ne restent pas très longtemps là, ils sont relégués ailleurs.

Vous travaillez beaucoup avec la peinture, avec des médiums qui offrent une liberté gestuelle. La trace manuelle est-elle un point de départ fréquent dans votre pratique ?

Ce n’est pas toujours le cas et je passe aussi beaucoup de temps sur l’écran d’ordinateur.

Dans ce travail sur l’écran, est-ce que vous retouchez beaucoup ce que vous avez fait à la main ?

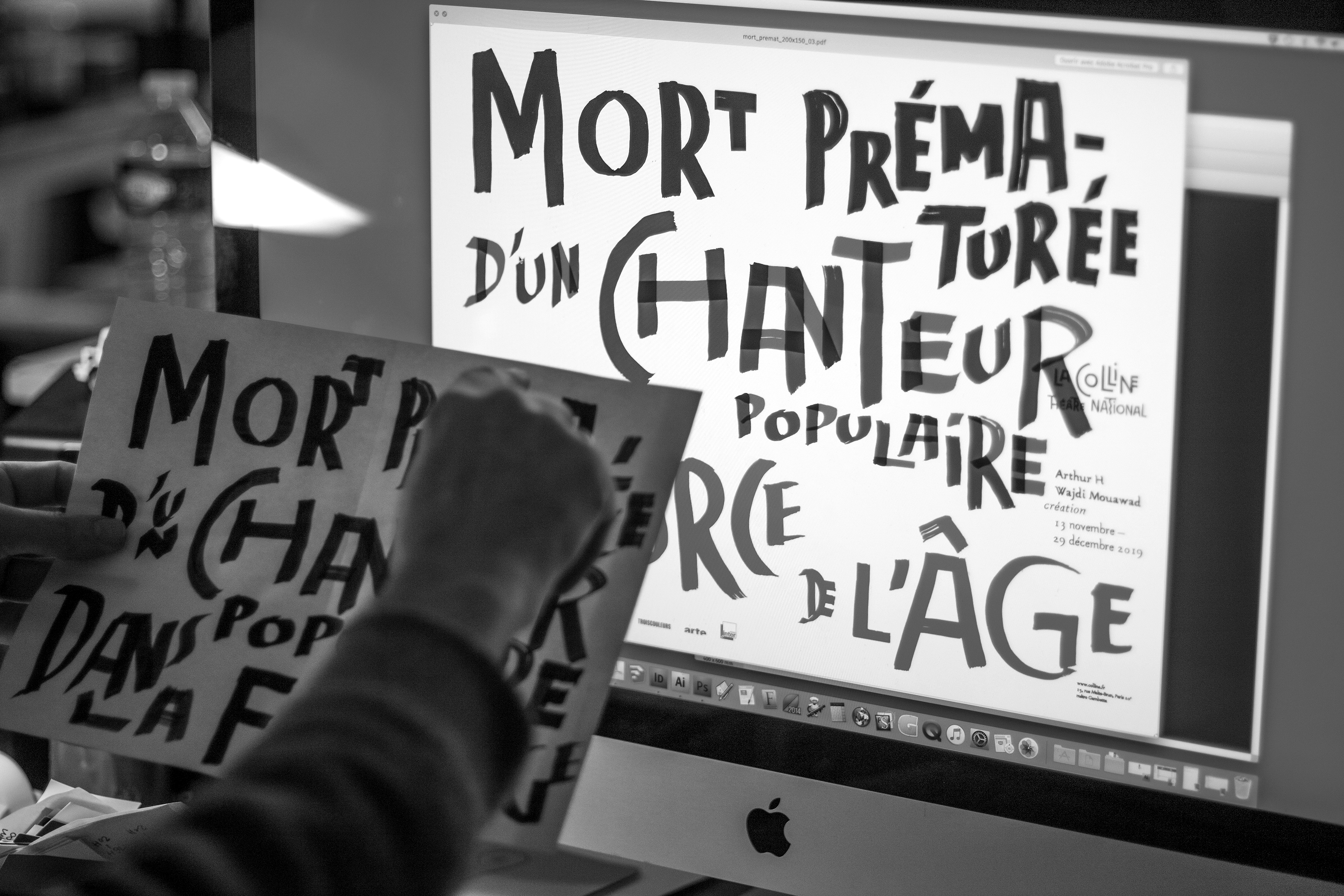

Je retouche, en effet. Je peux vous montrer un avant, un après, si vous voulez.  Esquisse initiale et résultat final d'un affiche pour « La Colline »

Esquisse initiale et résultat final d'un affiche pour « La Colline »

On a l’impression que ce que vous faites conserve une certaine spontanéité, avec notamment la présence de ce qui s’apparente à des accidents.

C’est complètement truqué.

Pourtant, vous dessinez directement sur les murs, parfois.

Oui, là je ne peux pas truquer. Je plaisante en disant « truquer » parce que ce n’est pas un truquage. Je retouche parce que je ne vois pas de raison de ne pas le faire. Ce qui compte, c’est le résultat. Si on parle des affiches pour le théâtre de La Colline en particulier, la typo est toujours en deux couleurs, mais je travaille en noir et blanc. La couleur, je l’apporte en travaillant sur l’ordinateur. D’abord, j’écris au crayon, pour avoir le rythme de l’écriture, pour trouver le bon ordre des lettres, envisager le retour à la ligne. Ensuite, je passe à un travail à la brosse plutôt qu’au pinceau. Je fais exprès d’utiliser une brosse parce que précisément, ce n’est pas fait pour faire de la calligraphie, mais du lettrage. Je fais exprès de choisir un outil qui a priori n’est pas indiqué. La calligraphie, c’est vraiment une autre pratique. C’est la recherche d’une authenticité qui tend vers un passé nostalgique, du moins c’est ainsi que je la perçois. Ce que je fais, ce n’est pas de la calligraphie, c’est de la typographie.

Avez-vous une pratique de la calligraphie ?

Pas du tout. Je n’en ai fait qu’une fois et c’était il y a un an, pendant une heure ou deux, et cela a été très désagréable. Le fait d’avoir un angle défini, je trouve cela aberrant. Ce que je trouve plus généralement aberrant, c’est l’idée qu’ont un certain nombre de dessinateurs de caractères et selon laquelle pour bien connaître une typo, pour bien connaître l’écriture, il faut d’abord maîtriser le geste calligraphique, c’est une espèce de dogme, une sorte de porte sous laquelle il faut passer. Je conteste complètement cette hypothèse, je pense que ça fait un certain temps que les caractères sont séparés les uns des autres dans les ouvrages imprimés. Plus de cinq siècles. Cela fait donc un certain temps que la typographie n’est pas nécessairement passée par cette étape. La preuve m’en est donnée par tous ces caractères intéressants créés dans la deuxième partie du 20e siècle par des dessinateurs qui ne connaissaient pas grand chose, voire rien du tout, à la calligraphie.

À quels caractères ou créateurs pensez-vous sur ce point particulier ?

À tous les caractères de Zuzana Ličko, qui est selon moi la dessinatrice de caractères la plus intéressante. Mais en même temps, cela n’empêche pas certains de dessiner des caractères très intéressants en ayant une connaissance de la calligraphie. Je ne dis pas qu’il faut ignorer la calligraphie, c’est plutôt l’idée selon laquelle il faudrait absolument passer par là qui m’agace. Et même si c’était confirmé, cela m’agacerait quand même. Je n’aime pas qu’on me dise « tu dois passer par là ». Si on me dit qu’il faut passer par la porte, j’ai envie de passer par la fenêtre.

Puisez-vous vos inspirations dans le travail d’autres typographes, ou évitez-vous au contraire les influences ?

Cela dépend des périodes. Je me tiens de moins en moins informé, je dois dire. Ce n’est pas un choix. Je réalise que j’en ai envie par moments, c’est pour ça que c’est intéressant d’aller dans des réunions où on rencontre des collègues, dans les colloques, c’est toujours une occasion pour moi de découvrir des choses, j’en reviens épuisé et ravi d’avoir découvert plein de choses. La dernière fois, c’était une conférence du collectif de designers de caractères Underware sur les fontes variables. Je suis parti en me disant « il FAUT que je travaille avec ces gars-là ». Puis après j’ai laissé tomber. J’essaie de travailler moins, à cause des problèmes de santé.

Vous recherchez une autre manière de travailler, ou vous réduisez le nombre de projets dans lesquels vous vous engagez ?

Je continue à tâtonner. J’ai l’impression que tout le monde tâtonne tout le temps. Mon écriture est plus penchée, mais on me dit qu’on ne le remarque pas. Je vais vous montrer mes dernières affiches en cours. Ça, c’est pour le théâtre de La Colline. Vous êtes déjà allées au théâtre de La Colline ? Quand on arrive devant le théâtre, avant d’y entrer, il y a une grande enseigne verticale lumineuse, « Théâtre de La Colline », et c’est le graphiste qui travaillait avant moi pour La Colline qui l’a faite. Lorsque j’ai refait l’identité visuelle du théâtre, la cohérence aurait voulu que je refasse également l’enseigne extérieure. Je n’arrive pas à le faire pour deux raisons : la première, c’est que je trouve que c’est un gâchis d’argent, l’enseigne est très belle comme ça. Même si elle est faite par d’autres graphistes, pourquoi devrais-je la refaire ? Pourquoi à chaque fois effacer les traces des graphistes précédents ? C’est un dogme un peu étrange. Et puis, ça coûte tellement cher de refaire, c’est une enseigne qui fait 15 mètres de large sur au moins 4 ou 5 mètres de haut, avec une nacelle ça fait des mètres et des mètres de plastique à remplacer. Et la deuxième raison, c’est que tout ce que j’ai fait pour eux, je l’ai fait au pinceau. C’est donc la main qui est à l’œuvre et grâce à laquelle l’écriture est en train de s’inventer. La stabiliser sur une enseigne, cela irait à l’encontre même de ce principe. À l’intérieur, j’ai réalisé la signalétique au pinceau en peignant directement sur les murs.

Comment décidez-vous de la place des lettres, pourquoi certaines sont-elles plus étirées que les autres sur le format ?

Par exemple ici, le H, parce que Chanteur, c’est un son produit par le C et le H. Le T est muet, donc il est plus petit.

Vous décidez donc de la forme des lettres en fonction de l’importance qu’elles ont dans le langage ? Quand vous dessinez ,vous parlez ?

En effet, je parle, j’accentue les syllabes. Et je dessine au crayon quand je le fais. Puis les mots « automne-hiver », j’ai eu envie de changer un petit peu parce qu’un automne ne ressemble jamais à l’automne précédent. Ce qui est frappant c’est qu’il y a un « m » muet, c’est assez rare qu’il y en ait un à l’intérieur d’un mot. Un double m, comme dans une « femme » par exemple, sauf si on a l’accent du sud. Je trouve que dans le sud, ils parlent mieux français que nous. Ils articulent mieux. Ils prononcent les lettres muettes.

Vos compositions finales sont-elles le produit d’une association d’idées ou le résultat d’une sélection exclusive ?

J’ai choisi le premier, car l’espace y est mieux configuré. Mais il y a un problème. Quand je fais ça, je sais que je vais devoir intégrer la date, le nom des auteurs, des spectacles et le logotype de La Colline. Là, c’est trop serré, il fallait aménager l’espace. Je suis parti de ça et je l’ai réduit à 80% pour retrouver du blanc.

(Pierre se rend à son ordinateur).

La grosse difficulté c’est que le co-auteur du spectacle, Wajdi Mouawad, qui dirige le théâtre et qui est quelqu’un d’absolument formidable, n’a rien voulu me dire sur le contenu du spectacle. Je lui demande ce qu’est le spectacle, il me dit simplement « c’est la mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge ».

D’habitude vous avez davantage d’informations sur les spectacles ?

Non, quasiment jamais. J’en sais à peine plus que ce que tout le monde a dans le programme.

Vous allez voir les spectacles dont vous faites les affiches ?

Oui, mais pas tout le temps.

Comment choisissez-vous les couleurs pour les projets du Théâtre de La Colline ?

Je choisis des couleurs pour les saisons. Je les choisis dans la charte graphique initiale, je bouge un petit peu les couleurs mais je reste sur des couleurs qui évoquent à chaque fois les saisons en question et qui sont assez denses pour garder une bonne lisibilité. Il suffit donc d’avoir ces typos que je dessine avec ces deux couleurs pour que dans le métro on identifie immédiatement que c’est une affiche de La Colline.

Des dessins sont accrochés aux murs. Vous en faites une pratique régulière ?

Je dessine autant que possible. Pas assez à mon goût. Si on ouvre les tiroirs, on trouve les carnets. Je les date.

Vous dessinez d’observation ou bien est-ce d’abord une pratique liée à l’imaginaire ?

Ça dépend. Il y a différents types de dessins. Il y a des dessins de projets, d’autres plus libres.

Quels sont vos outils de prédilection ?

Je prends des choses qui sont faciles à trimballer. Encre de chine, crayons. Je prends des godets d’aquarelle que je fais moi-même. Tous ces bocaux sur l’étagère, ce sont les pigments que j’utilise.  Bocaux de pigments colorés

Bocaux de pigments colorés Matériel usuel d'écriture manuscrite et de peinture, atelier de Pierre di Sciullo (détails) Je les nomme. On peut voir par exemple un pigment que j’avais fait pour mon père qui était peintre : je l’ai appelé « Rouge Pozzolli ». Un rouge d’origine volcanique.

Matériel usuel d'écriture manuscrite et de peinture, atelier de Pierre di Sciullo (détails) Je les nomme. On peut voir par exemple un pigment que j’avais fait pour mon père qui était peintre : je l’ai appelé « Rouge Pozzolli ». Un rouge d’origine volcanique.

(Pierre nous montre un fichier sur son ordinateur)

Ça, c’est l’affiche telle que je leur ai présentée, c’est la version qui a été validée, ce noir leur a fait peur. Je l’obtenais par superposition du brun et du bleu. Donc il n’y avait que deux passages, cela permettait d’avoir plus de place pour mettre le logo de La Colline comme un tampon par-dessus les lettres, et de laisser ce blanc qui circule. Si on prend la version que j’avais faite avant, on voit que le « R » est descendu. J’ai redescendu le haut du R, pour le « É », j’ai modifié l’accent, pour le « M » j’ai fait en sorte qu’il soit plus lisible, je l’ai tassé parce qu’il sortait du cadre. C’est fait en noir et blanc, après je duplique sur Photoshop et je sépare les verticales des horizontales, puis je les superpose.

Vous transformez les couleurs et les échelles sur ordinateur ou bien vous les conservez ?

Généralement je conserve les teintes. Pour cette affiche, c’était la première fois que je faisais un diptyque. D’habitude on répète la même affiche trois ou quatre fois de suite dans les couloirs du métro. En dyptique, l’échelle des lettres sera plus grande. On voit que ce qui compte ce n’est pas forcément de conserver l’échelle originale, mais c’est plutôt la façon d’occuper l’espace, qui doit être harmonieuse. Et je sais à quoi c’est dû : à la taille de la brosse par rapport au format du papier. J’ai essayé sur deux formats différents, le premier ne me convenait pas.

Je me souviens d’un carnet en particulier où j’ai commencé à faire des tests à l’aquarelle, c’était en 2010, il me semble. J’ai esquissé des projets de création typographique dans ce carnet, et je me servais de ces dessins pour retravailler à l’ordinateur. Très rapidement je me suis rendu compte que mes dessins vectoriels, impeccables, nettoyés, propres étaient moins intéressants que toutes les variations qu’il y avait dans mon tracé. Et donc, je me suis dit que mon carnet n’était pas une esquisse mais quelque chose de plus définitif que ce que je voulais faire. Le vectoriel ne devient qu’une étape. Mon travail à la main est plus riche, plus subtil. Mon dessin s’est amélioré avec les années, surtout du fait que je me fais davantage confiance. Je ne sais pas si c’est le même problème pour vous, mais moi je suis assez inhibé. Il y a une époque, si vous m’aviez dit que je ferais des choses à la main et au pinceau pour un théâtre, j’aurais rigolé.

Comment cela s’est-il passé quand vous êtes arrivé au théâtre de La Colline ?

Il y a une contrainte de temps absolument capitale dans cette histoire. J’avais fait un planning pour leur prouver qu’il fallait beaucoup plus de temps pour travailler. Ils m’ont choisi le 10 avril 2017, et le 23 mai, même pas six semaines plus tard, il y avait un rendez-vous avec le public (750 personnes attendues, impossible de décaler la date) pour présenter la nouvelle identité visuelle. Donc je l’ai faite en six semaines. Logotype, charte graphique, fiche de l’année. J’ai essayé de gagner du temps, c’était la première réunion de travail, on faisait connaissance. J’ai vu que j’avais affaire à des gens sincères, ce n’était pas du tout par sadisme qu’ils imposaient ces dates, mais il y avait de nombreuses contraintes qui faisaient qu’ils ne pouvaient pas modifier ce délai. À la fin de la réunion, j’ai dit « bon, ben d’accord, on va le faire ». J’étais assistée par une designer graphique, Marga Berra Zubieta. Je pense que j’ai mis trois mois à me remettre de cette période, Marga aussi. On a bossé d’arrache-pied, d’autant plus que j’avais d’autres choses en cours à l’atelier en même temps. Si il n’y avait eu que La Colline ça aurait été jouable, mais là c’était vraiment très, très dur.

Aujourd’hui, les échanges sont-ils nombreux avec la direction ? Avez-vous toute latitude pour agir ?

Je vais vous répondre, mais d’abord je voudrais dire quelques mots de la façon dont j’ai été amené à faire un travail à la main pour La Colline.  Esquisse de recherche pour l’identifiant graphique de « La Colline »

Esquisse de recherche pour l’identifiant graphique de « La Colline »

On était pressés par le temps, et comme ça faisait quelques années que j’avais essayé de faire des affiches à la main, j’avais déjà testé ma capacité à faire du lettrage à la brosse. Cette technique m’est apparue comme une évidence pour un théâtre qui présente uniquement des pièces d’auteurs vivants. C’est un théâtre qui est sans cesse en train de s’inventer, avec des pièces créées spécialement. Par exemple, pour Mort prématurée d’un chanteur dans la force de l’âge, les répétitions ont lieu pendant que l’affiche est imprimée. Les photos de plateau seraient absolument impossibles. Il y a plein de façons de répondre à ça. Les graphistes précédents, qui ont fait un travail formidable, ont fait des dessins de caractères stabilisés en jouant sur les rapports d’échelles, les hiérarchies, les couleurs, ils arrivaient à faire quelque chose qui était à chaque fois différent et en même temps relié. Mais il faut savoir que ce n’est pas le graphisme de l’affiche qui décide les gens à voir une pièce de théâtre. Ils s’y rendent parce qu’ils voient que c’est une pièce de tel ou tel auteur. Pour la validation, ce qui fait que c’est possible de travailler pour le théâtre de La Colline, c’est qu’il y a une équipe absolument géniale. La validation se fait avec Fanély Thirion, qui s’occupe de la communication, Arnaud Antolinos, qui est le secrétaire général du théâtre et s’occupe de toute l’organisation, et Wajdi Mouawad, le directeur. Il est lui-même l’un des co-auteurs du spectacle mentionné sur l’affiche que je viens de vous montrer. C’est l’autre partie de l’explication, très importante : il est à la fois auteur tout en conservant une vision de directeur. Chaque programme commence par un éditorial qu’il écrit. En regard de ce texte, je trace des mots à l’aquarelle, qui en sont extraits. Vous pouvez voir ça dans la brochure.

Comment choisissez-vous les mots que vous mettez en exergue ?

Quand je reçois le texte, parfois ça me vient tout de suite. Ici, Colombes, c’est le titre, c’est évident. Ensuite la clarté du douloureux soleil, c’est sûr que je n’allais pas les prendre. Il y a plusieurs critères, comme il y a des formules de style par exemple, il y avait écrit : une vérité sans secret, une lumière sans ombre, une majorité sans minorité, un monde sans juif, une religion sans une autre. Sans était répété sept fois, donc je l’ai extrait et j’en ai fait un objet en rang. Une bataille bat à la lumière la honte, c’était des mots importants à reprendre. Parfois le mot est au début de la page. Il y a aussi les rapports entre les contenants et la mise en page. Généralement j’en fais plus qu’il n’en faut. Il y en a qu’on n’utilise pas.

L’un de vos carnets est rempli d’essais sur les mots. Vous aviez présenté ces essais, mis en forme, lors de votre conférence au Printemps de la typographie, en interrogeant le sens de la lecture, notamment pour « L’or de la Fougue ».

Fougue : c’était probablement le livre, et non le carnet. Voulez-vous que je vous montre le livre ou le carnet ? Le carnet.

(Pierre part chercher le carnet)

Souvent quand je commence un carnet je me dis « bon ce carnet-là c’est uniquement pour le texte de L’or de la fougue et ce carnet-là, c’est pour dessiner des tomates. Au bout de quinze jours, il y a des tomates dans L’or de la fougue.

Par quel processus isolez-vous certains mots ?

C’est improvisé. Je lis et réfléchis un peu. Là par exemple, c’était une affiche que j’avais essayé de faire : « sans succès, l’opération ville-morte est passée inachevée, passée inaperçue ». C’est sinistre comme phrase. Parce que l’opération ville morte, ça commence par exemple quand des taxis veulent bloquer une ville pour protester. « L’opération ville-morte est passée inaperçue » ça dit le fait que tout le monde étant mort, personne ne l’a vue. C’est sinistre que personne ne remarque rien.

J’ai écrit un autre texte, mais en espérant que celui-ci, je ne l’utiliserais pas parce que le texte que ça donne est sans grand intérêt. « Quand on l’opéra, il perdit les pédales, on lui fit boire cette potion pour qu’il se calme, le peuple en ville courait dans tous les sens, ma chambre elle est morte je vous mets le feu. (chante) Con con la presse, la peste et le choléra, la com est dépassée depuis lurettes, c’est la lutte finale du genre humain, telle que perçue par les gangsters. Non par les sangsues. Telle que perçue par les sangsues ».

La dernière phrase est totalement incompréhensible. Donc je ne l’utiliserai pas.

Là, « une autre fin du monde est possible ». C’était la phrase que j’avais remarquée quand il y avait eu des « nuits debout », j’ai trouvé ça vraiment génial. « Une autre fin du monde est possible », c’est l’ironie telle qu’elle me plaît.

« C’est prouvé, une étude scientifique montre que les idiots sont moins cons que les autres abrutis. ». « et que seule la passivité permet d’arriver à ses fins de non recevoir. l’ignorance du prochain sauvera le monde du péril il m’est impossible de le taire. »

Celui-ci, il est rigolo. « Youhou, je suis le fantôme de la liberté ! » Fantôme de la liberté qui est le titre d’un film de Buñuel. De nombreuses références de ce type me viennent instantanément. Avant que j’écrive le Fantôme de la liberté, je ne pense pas à Buñuel.

Quel a été votre premier centre d’intérêt : le texte ou son image ?

J’ai d’abord un attrait pour la littérature.

Quel lecteur êtes-vous ?

Je ne lis pas assez à mon goût, mais je suis lecteur. À la maison, il y a plein de bouquins, ici aussi, j’ai même un garde-meuble dans lequel j’ai plusieurs mètres-cubes de bouquins.

Je n’arrive pas à rassembler tous les livres dans un même endroit. Je lis des trucs bizarres. De temps en temps, j’aime bien lire des choses que je ne comprends pas du tout : de la physique fondamentale, par exemple. Vous me demandiez tout à l’heure si j’avais un projet inachevé depuis longtemps. Il y en a un qui s’appelait… ça change de nom de code tout le temps ! C’est incroyable, c’est un projet qui bat tellement de l’aile que je ne me souviens même plus du titre. Comment voir la vie ! C’est ça. Est-ce que je l’ai là ? Je regarde. Non.

Comment voir la vie, c’est un projet de feuilleton, est-ce que c’est du cinéma, de la vidéo, du dessin animé ? Je ne sais pas, je n’en suis qu’au stade du synopsis, et je pense que ça restera inachevé. À moins que je vive cent cinquante ans. Comment voir la vie exprime une vision différente de la vie, à partir du moment où l’on se plonge dans les théories d’Einstein sur la relativité restreinte. J’ai imaginé les « doubles cônes des conneries faites et à faire ». C’est une application directe des cônes de lumière qui sont l’un des aspects de la théorie. Cela questionne la façon dont on se déplace dans l’espace, ce que nous sommes en train de faire, nous. On ne se rend pas compte qu’on est en train de se déplacer dans l’espace à toute vitesse, puisqu’on est sur une planète qui fonce dans l’espace. Il y a des rayons de lumière qui peuvent nous atteindre, par exemple ceux de cette lampe ou de celle d’en face, mais comme on se déplace à grande vitesse, certains ne peuvent plus nous atteindre. Par exemple ceux de notre voisin, qui a éteint la lumière et qui est sorti de chez lui. À un instant T, il y a un cône, le cône de lumière, il appartient au passé, aux choses qu’on n’a plus vues, qu’on a pu voir dans le passé mais ça reste très ancien. Le cône, ce sont les rayons de lumière qui n’ont jamais pu nous être envoyés. J’ai transformé ça en conneries faites et à faire et en conneries qu’on ne peut pas faire, hélas. Il y a comme un soulagement à savoir qu’il y a des conneries qu’on n’a jamais pu faire, non pas parce qu’on n’était pas assez stupides, mais parce qu’on n’avait pas la possibilité de les faire. Aujourd’hui je peux faire une connerie ici, mais je ne peux pas faire une connerie en Nouvelle-Zélande parce que c’est de l’autre côté de la terre. C’est un peu vertigineux. C’est à la fois rassurant et inquiétant.

Vous vous dites autodidacte, et n’ayant jamais vraiment appris. Comment avez-vous découvert la typographie ?

Vous voyez le livre derrière vous ? Pierre di Sciullo, « L’Après-midi d'un phonème, The Afternoon of a Phoneme. » Éditions Zeug. 2020. Un entretien mené par Sandra Chamaret et Julien Gineste. Tout le livre peut répondre à cette question. Il vient de sortir. Ça ne m’empêche pas de vous répondre. Au lycée j’avais hâte d’en finir, j’ai vécu le bac comme une aberration. Ensuite j’ai voulu rentrer à Olivier-de-Serres, mais j’ai été refusé. Je suis donc rentré dans un cours préparatoire. Je me suis présenté une seconde fois au concours, je l’ai eu, mais au bout de trois mois, j’ai quitté cette école. Quand je dis trois mois, c’est plutôt trois semaines. J’ai trouvé ça insupportable ! Il n’y avait que de vieux profs totalement fossilisés.

Vous y étiez entré pour étudier le graphisme ?

Non, parce que je n’avais pas été accepté en graphisme car trop d’étudiants l’avaient demandé. Je suis donc parti et j’ai fait des petits boulots, dont un qui m’a marqué, il était à la fois très intéressant et a été une véritable chance : j’étais agent animalier et je gardais des singes dans un laboratoire de recherches. Ces idiots du laboratoire ont fait une erreur d’une semaine dans mon contrat : comme l’odeur des excréments des singes était très difficilement supportable, ils m’ont pris une semaine à l’essai. Or, j’ai tenu le coup et ils m’ont proposé un contrat de six mois. À la fin du contrat, ils ont réalisé, mais trop tard, que six mois plus une semaine les contraignaient à me titulariser en CDI et non plus en CDD. C’était la loi. Je ne me suis pas laissé faire car c’est eux qui étaient en faute. Ils m’ont donc fait un cadeau inespéré, une véritable bourse de travail. J’ai eu un an et demi de chômage grâce à leur inattention. J’ai commencé immédiatement la revue Qui ? résiste., d’abord en photocopies. Quand j’ai fait le premier Qui ? résiste., j’ai réalisé que je n’avais absolument aucune compétence graphique et typographique.

Pourquoi avoir entrepris de faire une revue ?

C’était une évidence pour moi, c’était nécessaire, je n’avais aucune compétence graphique, mais je dessinais depuis que j’avais l’âge de quinze ans. Mon père était peintre, il m’emmenait partout dans les salons, les vernissages, les concerts. J’étais attiré par ce champ, j’avais envie de m’y diriger. Je suis parti de l’école parce que je trouvais que l’école était une mauvaise école et j’ai bien fait. J’aurais eu besoin d’avoir en face de moi une personnalité généreuse et sensible. J’ai tout de même rencontré un professeur qui était très bien et qui a essayé de me retenir, mais il était trop honnête pour ça. Quand je lui disais ce que je pensais de ses collègues, il disait « bon… c’est vrai ».

À l’époque, entre le Times et le Futura, je ne voyais pas vraiment de différence. Quand on m’a dit : « tu vois le Times, il a des empattements. Le Futura c’est tout droit », j’ai dit : « Ah oui…». Je savais tout juste que le Times avait été dessiné pour le journal The Times et que le Futura était de Paul Renner. C’est aussi ce qui explique que j’ai pris, plus tard, des libertés plus facilement. On ne m’a pas appris les règles et je crois que je ne les apprendrais jamais.

On dit qu’il faut connaître les règles pour pouvoir s’en émanciper. Ce n’est pas votre cas. Est-ce aussi ce qui fait que votre travail « sort du rang »?

C’est d’ailleurs ce qui m’a troublé dans votre invitation à intervenir lors du Printemps de la typographie consacré à ce sujet, Sortir du rang. C’est toujours bizarre de venir dire à des étudiants, qui forment l’essentiel du public de ces rencontres : « Faites comme moi, ne faites pas comme moi ! » C’est un peu étrange. J’ai pourtant l’impression d’avoir été bien entendu sur le fait que je ne donnais pas de conseils, que je m’efforçais simplement de raconter comment ça s’était passé pour moi. C’est vrai qu’une fois que je suis sorti de l’école et que j’ai commencé à faire Qui ? résiste, c’était très compliqué, rien n’était gagné. J’ai travaillé en parallèle comme peintre-décorateur pour une émission de théâtre, très populaire à une époque à la télévision, qui s’appelait « Au théâtre ce soir ».

Le fait de se mettre à faire la revue ça n’a pas été « je fais la revue » et tout d’un coup, je vais faire des conférences. Tout ça a pris très longtemps. Et il y a plusieurs années où j’ai gagné juste de quoi payer mon loyer. Parfois je me demandais ce que j’allais faire, je me disais : « J’abandonne le graphisme ? » Mais qu’est-ce que je sais faire d’autre ? Rien. Parfois je me menaçais de me punir en me disant : « tu vas faire garagiste ». Mais j’en étais incapable, je ne sais pas comment fonctionne un moteur. Je peux changer une bougie sur un moteur, tout au plus.

Vous utilisez souvent le terme de « manuel » pour désigner Qui ? résiste. Pourquoi cette dénomination ?

C’est de la dérision, cela donne un côté pseudo-scientifique. C’est aussi parce que j’ai été frappé quand j’était môme par une publication qui s’appelle Pif le chien, Pif Gadget. C’est une publication qui a eu énormément de succès quand j’étais enfant et c’est une de mes sources dérisoires de parodie. J’emploie aussi ce terme pour me moquer du côté pratique du « guide du jardinage ». Il y avait chez mes grands-parents un guide qui s’appelait le guide Clause, reconnu chez les personnes âgées et qui aiment cultiver un jardin. C’est un guide qui dit ce que vous pouvez faire au mois de février, de mars. Mois par mois, il faut penser à telle ou telle chose. Il y a une infinité de manuels. Le manuel de la séduction est le premier que j’ai fait. Puis il y a eu les manuels de la vérité, de la mort, de la femme, des nuages, du carré… Le premier est totalement inconnu parce qu’il est fait de photocopies.

Ils n’ont pas tous le même nombre de pages.

Non. Le truc avec Qui ? résiste, c’est que je me sens totalement libre. C’est très irrégulier. Je me sens libre d’aborder des thèmes. Ce n’est pas toujours des manuels, ça a évolué avec le temps. Au début, quand je faisais mes Qui ? résiste., si je les apportais avec moi à un entretien je perdais le boulot. Si je montrais un numéro de Qui ? résiste. : « ah, ah ba non, c’est pas ça qu’on voulait… ». Mais je ne leur montrais pas parce que c’est ça qu’ils voulaient, je leur montrais pour leur montrer que je faisais ça aussi. « On vous rappellera ». Ils ne me rappelaient pas. Ces commanditaires potentiels se disaient « ohlala, il ne sait pas ce qu’il veut, lui, c’est incontrôlable ». Alors par la suite, je les prenais dans un sac et les sortais en fonction de l’ambiance, du ton, suivant l’ouverture d’esprit de la personne que j’avais en face. Au bout de quelques années, les gens ont commancé à me demander « c’est pas vous qui faites une édition un peu…? » J’ai été très heureux le jour où on m’a dit ça pour la première fois.

Vous les auriez montrés à Grapus qui vous auraient invités à entrer dans le collectif ?

On ne peut pas vraiment dire que j’ai fait partie de Grapus. J’ai travaillé avec Pierre Bernard, qui, lui, est un des fondateurs de Grapus. J’ai travaillé dans sa structure au moment où c’était la fin de Grapus. Je n’ai jamais travaillé avec les autres, ni avec Gérard Paris-Clavel ni Alex Jordan. Ce sont des gens que j’estime beaucoup, on se rencontrait régulièrement, mais celui avec qui je voulais travailler, c’était Pierre Bernard. Quand je suis allé avec des exemplaires de Qui ? résiste à la rencontre d’autres graphistes, c’était parce qu’on m’avait recommandé de le faire. J’explique : comme je suis autodidacte, pour faire des rencontres ou acheter des livres, j’ai pris l’habitude de sentir si je pouvais faire confiance à quelqu’un ou pas. Des amis graphistes m’ont dit « comment tu connais pas Grapus ? ». Il y avait une affiche de Grapus sur le mur de leur atelier. Je la trouvais géniale cette affiche et je leur ai demandé ce que c’était. Ils m’ont donné l’adresse et conseillé de m’y rendre sur le champ, ce que j’ai fait.

Ça a été un coup de cœur ?

Oui, et réciproque. Je me suis fait ce jour-là des amis qui le sont encore aujourd’hui. Vincent Perrotet, Pierre Bernard, Maria Arnold, notamment.

Vous présentez votre travail selon une classification très personnelle, qui semble parodier les classifications typographiques existantes, c’est le cas ?

Il n’y a aucun système de classification qui fonctionne, pas plus en typographie qu’ailleurs. Tout système de classification contient ses propres failles. Je prends par exemple Georges Perec, qui a écrit Penser/Classer. C’est un livre qui réunit plusieurs articles qu’il a publiés de façon séparée. Il y a nié avec beaucoup d’humour et de finesse le fait qu’il était facile de prendre un système de classification par défaut. Or il y a toujours quelque chose qui ne rentre pas dans un système de classification. J’essaye de ranger ma bibliothèque chez moi. Chez moi, c’est surtout littérature, poésie… puis les livres où il y a plus de textes que d’images. Déjà : la BD, est-ce que je la mélange au reste ? Ou est ce que je la mets à part ? Le sapeur Camembert, vous voyez ce que c’est ? C’est au tout début de la bande dessinée. C’est génial. Son auteur s’appelait Christophe. Ce sont des images avec du texte en dessous. Il n’y a pas de bulles. Alors vous le mettez en « BD » ou en « livre » ?

En roman graphique.

Oui, mais ce n’est pas un roman graphique. Ce sont des épisodes. Etc… J’ai réussi à classer quatre de mes étagères. La cinquième, c’est les trucs non classés, non classables. Exemple : où est-ce que vous mettez le Coran et la Bible ? J’ai décidé de classer par ordre alphabétique des auteurs. Manque de chance : qu’est-ce que je fais des ouvrages collectifs ? C’est pour ça que la classification des informations sur mon site internet a été très difficile. C’est moi qui en ai fait le graphisme et l’ergonomie. Première version : ça ne marche pas. Deuxième version : je laisse un peu décanter, je reviens : ça ne marche pas. Ça faisait trois-quatre versions que je faisais, j’étais toujours insatisfait. J’ai décidé de tout retirer et de ne garder que ce qui est absolument indispensable. Ça donne le site actuel, totalement ringard, dépassé et obsolète. Ça fait plus de quinze ans que je l’ai fait.

Pour les typo, je me suis dit « qu’est-ce que c’est Qui ? résiste ? » Qui ? résiste, c’est avant tout une revue. Puisqu’il y a plein de gens qui aimeraient l’avoir entre les mains, ce qui est impossible parce que les numéros sont épuisés, je vais faire en sorte que chaque numéro forme la base du site. Je lui donne son nom. Deuxième temps : je mets une police de caractère pour que les gens puissent les voir et peut-être même les acheter. Troisième temps : toutes les productions, et là, ça devient un peu incohérent. Au tout début de Qui ? résiste, je me suis dit : « Internet c’est formidable, je vais rencontrer plein de gens. Tous les projets que je n’ai pas pu faire aboutir, je vais pouvoir les faire aboutir parce que les gens vont appeler ». C’était une très mauvaise analyse de ce qu’est Internet. Je n’avais pas la connaissance. Ça a commencé vers 1995 environ ? J’ai commencé Qui ? résiste à ce moment-là. C’était assez candide de ma part de m’imaginer que des gens, des collègues ou des graphistes dans le même secteur que moi allaient me contacter lorsqu’il verraient le site Qui ? résiste. C’est un peu comme si je collais sur un papier A4 sur la coursive de mon atelier, pas même dans la rue, avec inscrit : « graphiste talentueux cherche personnes et plus si affinité ». Il y avait tellement de choses à imaginer à l’époque. Il y avait mille fois moins de sites que maintenant et déjà on était noyés sous la masse. Plusieurs fois j’ai imaginé faire un autre site, mettre tout Qui ? résiste en archive — ça va finir comme ça d’ailleurs — et faire un autre site qui soit à mon nom, où je mets l’ensemble de mes projets. Actuellement, il y a un mélange de projets de recherches personnels et de commandes — je n’ai pas mis les réponses à des concours, je ne veux pas noyer les gens. C’est ça le principe. Il y a quand même des projets réalisés avec des collaborateurs, ce n’est pas la même démarche. Mais quand je mets des travaux de groupe, je mets toujours le nom de mes collaborateurs. Voilà et donc en cherchant à classer des typo… j’ai mis quoi comme titres de familles typographiques ?

Les Sans famille par exemple…

Dans les Sans famille il n’y a que les Nicolas. C’était une commande pour les vins Nicolas.

Donc la catégorie « sans famille » c’est pour les commandes. Ce n’est pas comme la cinquième étagère où vous mettez tout ce qu’il y a d’inclassable ?

Si c’est tout à fait comme la cinquième étagère. Ça a bien fait rigoler un ami. Il m’a taquiné en me disant que j’étais comme un chat qu’on lancerait par la fenêtre pour vérifier qu’il retombe sur ses pattes.