Le « Coup de dés » de Mallarmé Poème typographique

S’il est un poème dont la dimension typographique n’est pas simplement accessoire ou décorative, mais essentielle, c’est bien le Coup de dés de Mallarmé, avec lequel la littérature, cet art du temps, devient aussi un art de l’espace : espace de la page, bien entendu, ou plutôt de la double page, mais cet espace-là, ou espace livresque, n’a de sens que de renvoyer à l’espace cosmique, comme l’ont bien vu deux des plus célèbres disciples de Mallarmé, Claudel, parlant à propos du Coup de dés de « grand poème typographique et cosmogonique », Paul Claudel, « La catastrophe d’Igitur », Œuvres en prose, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1965, p. 15. et Valéry, pour qui Mallarmé a tenté « d’élever enfin une page à la puissance du ciel étoilé ». et Valéry, pour qui Mallarmé a tenté « d’élever enfin une page à la puissance du ciel étoilé ». Paul Valéry, Variété, Œuvres I, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1957, p. 626. Or cette œuvre majeure, restée inachevée pour des raisons typographiques précisément, a une longue histoire, ou plutôt une préhistoire et une histoire proche qu’il convient de retracer avant de s’interroger sur ses enjeux, moins cosmogoniques sans doute que, École Estienne oblige, typographiques.

I. LA PRÉHISTOIRE : « IGITUR »

Au milieu des années 1860, Mallarmé, qui était jusque-là un poète idéaliste pour qui la poésie était l’autre nom du divin, fait, « en creusant le vers » Lettre à Henri Cazalis du 28 avril 1866, Stéphane Mallarmé, Correspondance 1854-1898, Gallimard, 2019 (désormais Corr. 1854-1898), p. 161. d’Hérodiade, la découverte du néant qui ruine toutes les formes d’idéal, Dieu, l’âme, la poésie même, ces « glorieux mensonges », Ibid. et détermine, pour celui qui se reconnaît comme matérialiste, une crise de plusieurs années liée aux résurgences de ce qu’il appelle « la maladie d’idéalité ». Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes I, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1998 (désormais OC I), p. 498. C’est en 1869 que se dénoue la crise, dont Mallarmé entreprend de se guérir définitivement en la revivant par un conte homéopathique, Igitur, qui restera lui aussi inachevé, et dont il ne reste que des notes et des ébauches.

Ce conte met en scène le personnage éponyme, dernier descendant de sa race, celle des poètes idéalistes, qui a hérité de ses ancêtres l’ambition d’abolir le hasard par un acte suprême, une œuvre ultime et absolue, tout en sachant la vanité ou la folie de cette ambition. Or, comme le montre une des premières notes qui reste du manuscrit d’Igitur, qui en fournit le plan en quatre parties, cet acte ou cette œuvre ultime prennent la forme d’un coup de dés qui donne son nom à la troisième partie du conte :

4 morceaux

1. Le Minuit

2. L’escalier

3. Le coup de dés.

4. Le sommeil sur les cendres, après la bougie soufflée.

À peu près ce qui suit :

Minuit sonne – le Minuit où doivent être jetés les dés. Ig. descend les escaliers, de l’esprit humain, va au fond des choses, en « absolu » qu’il est. […] Ibid., p.474.

Cette troisième partie, « Le Coup de dés », occupe quelques feuillets de notes très raturées, qui montrent les hésitations de Mallarmé quant à l’accomplissement ou au non-accomplissement de l’acte, qui doit se faire sur les tombeaux des ancêtres. Mais quelles qu’aient été les hésitations, une certitude demeure, celle de la vanité de cet acte qui s’apparente à une folie. Témoin ce feuillet :

Le Coup de dés

Bref dans un acte où le hazard est en jeu, c’est toujours le hazard qui accomplit sa propre idée en s’affirmant ou se niant. Devant son existence la négation et l’affirmation viennent échouer. Il contient l’Absurde – l’implique, mais à l’état latent et l’empêche d’exister : ce qui permet à l’infini d’exister d’être

—

Le Cornet est la Corne de licorne — d’unicorne Ibid.,p.476.

Bref, ce qui deviendra la phrase titre duCoup de dés – « Un coup de Dés jamais n’abolira le Hasard » – est déjà formulé dans Igitur, et n’est pas une découverte tardive de Mallarmé, mais le fondement même de toute son œuvre.

Il reste que le conte d’Igitur ou la folie d’Elbehnon, dont seules les deux premières parties ont connu des ébauches plus élaborées, sera abandonné au début des années 1870, et il faudra attendre un quart de siècle pour que ce qui devait être la troisième partie de ce conte abandonné ressurgisse sous une forme absolument inédite.

II. L'HISTOIRE

1. Cosmopolis

C’est au milieu des années 1890 que commence l’histoire proche, et mieux documentée, du Coup de dés, qui est d’abord celle d’une sollicitation extérieure.

En octobre 1896, Mallarmé reçoit une demande de collaboration d’un jeune historien, André Lichtenberger, à une revue mensuelle internationale récemment fondée à Londres et dont le premier numéro est paru en janvier de la même année, Cosmopolis. C’est en réponse à cette sollicitation, qu’il accepte immédiatement, que Mallarmé enverra quelques mois plus tard Un coup de dés jamais n’abolira le hasard qui paraîtra en mai 1897.

Est-ce à dire que l’innovation formelle du Coup de dés date de la sollicitation de Lichtenberger ? Probablement non, comme le suggère l’article publié dans La Revue blanche le 1er juillet 1895, et repris dans Divagations, qui évoque déjà ce qui sera le dispositif formel du poème :

Le livre, expansion totale de la lettre, doit d’elle tirer, directement, une mobilité et spacieux, par correspondances, instituer un jeu, on ne sait, qui confirme la fiction. […]

[…] À mon tour je méconnais le volume et une merveille qu’intime sa structure, si je ne puis, sciemment, imaginer tel motif en vue d’un endroit spécial, page et la hauteur. […]

Pourquoi – un jet de grandeur, de pensée ou d’émoi, considérable, phrase poursuivie, en gros caractère, une ligne par page à emplacement gradué, ne maintiendrait-il le lecteur en haleine, la durée du livre, avec appel à sa puissance d’enthousiasme : autour, menus, des groupes, secondairement d’après leur importance, explicatifs ou dérivés – un semis de fioritures. Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes II, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 2003, p. 226.

Il est vraisemblable qu’à cette date Mallarmé avait déjà au moins l’idée d’un poème jouant de la typographie dans l’espace de la page, et que la sollicitation de Lichtenberger lui a offert l’occasion de la mettre en œuvre. De ce premier travail de mise en place témoignent deux brouillons que j’ai publiés pour la première fois dans la nouvelle édition des Œuvres complètes dans la Pléiade en 1998. Ces deux brouillons très raturés manifestent déjà, à défaut des variations typographiques, la mise en espace des éléments textuels.

Le premier préfigure la troisième double page du poème évoquant le navire incliné par la tempête :

toujours parcouru par une nef

en soulignant la contradiction

et fière ainsi qu’une aile

Que l’abîme doué d’une vie soudaine

d’écume à la fois ici et là

furieuse et folle et ne sachant qu’en faire

ait voulu prise à l’xx à l’homme

ait voulu, s’y mêlant c’est vrai

que l’abîme ait voulu

hors épandue

sorti de lui-même

éperdu

bondissant en tant qu’une nef

débordant aile éperdue de

navire désespéré

la quille

penchant

dans une contradiction oscillant ici et là

perpétuelle qu’elle souligne

l’ombre de sa grande aile

et refoulant son mystère

la redressant en bonds désespérés

pour l’enfoncer

ait voulu

à la fin ait voulu

la nef déjà déjà mêlé à la nef

ait voulu

se substituer à l’homme lui-

même et le jeter par dessus bord

OC I, p. 1074.

Le second correspond à la double page ultime évoquant la constellation :

plus

haut

très haut

à la limite supérieure

pour peu que simplement une constellation

par exemple lointaine indifférente ou

de côté

atteste

en évoque le mystère

que la stellaire

reléguée, hors de portée,

tamise dans son inutilité

clarté étalant le nombre avéré sorti

et sans que

de quelque coup de dé humain personne — indifférence

qu’elle déchire

reléguée le vain coup

de dés — relégué — le —

nombre stellaire

banni — le —

une constellation seule

et seule brillant

Ibid., p. 1076.

Toujours est-il qu’en fin de février 1897, le poème est remis à Lichtenberger, qui l’envoie à Londres. Inutile de dire que lorsque ledit Lichtenberger avait sollicité la collaboration de Mallarmé, il était loin de s’attendre à recevoir pareil poème. Mais, en esprit ouvert aux nouveautés, et fidèle à son engagement vis-à-vis de Mallarmé, il ne manifesta aucune réticence. On ne peut en dire autant du comité de rédaction de la revue, et, indirectement, de son directeur, Fernand Ortmans, comme Lichtenberger s’en fait l’écho, en termes choisis, au début de mars :

J’ai envoyé à Londres votre manuscrit. Il paraît que l’originalité de sa forme a soulevé certaines protestations de notre éditeur anglais : il a craint que notre public un peu ‘conservateur’ en matière d’art, et en majorité incomplètement initié à l’harmonie et à l’esthétique de la poésie française moderne ne fût déconcerté par la nouveauté de votre essai. Ses inquiétudes ont été jusqu’à faire impression sur mon directeur et ami M. Ortmans, qui, je me hâte de le dire, n’a pas encore eu entre les mains votre manuscrit. J’ai vivement protesté contre cette manière de voir, et en faveur de l’indépendance et de l’éclectisme complets qui doivent selon moi être la règle de notre revue. Je lui ai démontré combien votre tentative était nouvelle et originale, et devait être jugée ainsi même par ceux qui ne s’y rallieraient pas ; et comment ce devait être un honneur, et précieux, pour « Cosmopolis » de donner le jour à une manifestation d’un art réellement nouveau. J’espère et je crois que mes considérations l’emporteront et que M. Ortmans se ralliera à ma manière de voir. Vous recevrez, je pense, prochainement vos épreuves.Ce ne sera que plus tard que M. Ortmans pourra en prendre connaissance. Lettre d’André Lichtenberger du 4 mars 1897, Corr. 1854-1898, p. 1567.

Comme annoncé par Lichtenberger, malgré les réticences compréhensibles de l’éditeur, Mallarmé reçut peu après les premières épreuves, qui suscitèrent chez lui ce satisfecit pour la fidélité de la mise en page :

Ci-joint les épreuves : retouches insignifiantes : l’imprimeur m’a émerveillé, je ne m’attendais pas à sa réussite du premier coup et en dehors de tout ou quelle que soit l’issue de l’affaire, voulez-vous lui présenter mes compliments absolus. Lettre d’André Lichtenberger de mars 1897, Ibid.

Il faudra cependant, pour vaincre les réticences de la revue, que Mallarmé se plie à une ultime contrainte, ainsi annoncée par Lichtenberger :

On exige de Londres une petite note de la rédaction qui empêche nos lecteurs les plus « conservateurs » de se rebiffer de l’étrangeté typographique de votre poème. Je n’en vois pas l’opportunité. Il me faut pourtant m’incliner. Voici en style administratif le brouillon de la note demandée. Je tiens qu’elle vous passe sous les yeux afin que je puisse effacer tel mot qui vous déplairait. […]

On maintiendra votre texte sans aucun changement. OC I, p. 1318.

C’est ainsi que le poème paraît dans le numéro de Cosmopolis du 4 mai 1897 précédé d’une préface justificative rédigée par Mallarmé et assorti d’une note de l’éditeur en réalité rédigée elle aussi, à partir du canevas imposé, par le poète lui-même :

[Désireuse d’être aussi éclectique en littérature qu’en politique et de se justifier contre le reproche qu’on lui a fait de méconnaître la nouvelle école poétique française, la rédaction de COSMOPOLIS offre à ses lecteurs un poème inédit de Stéphane Mallarmé, le maître incontesté de la poésie symboliste en France. Dans cette œuvre d’un caractère entièrement nouveau, le poète s’est efforcé de faire de la musique avec des mots. Une espèce de « leit-motif » général qui se déroule constitue l’unité du poème : des motifs accessoires viennent se grouper autour de lui.La nature des caractères employés et la position des blancs suppléent aux notes et aux intervalles musicaux. Cet essai peut trouver des contradicteurs : nul ne méconnaîtra le singulier effort d’art de l’auteur et ne manquera de s’y intéresser. — NOTE DE LA RÉDACTION.] Ibid., p. 392.

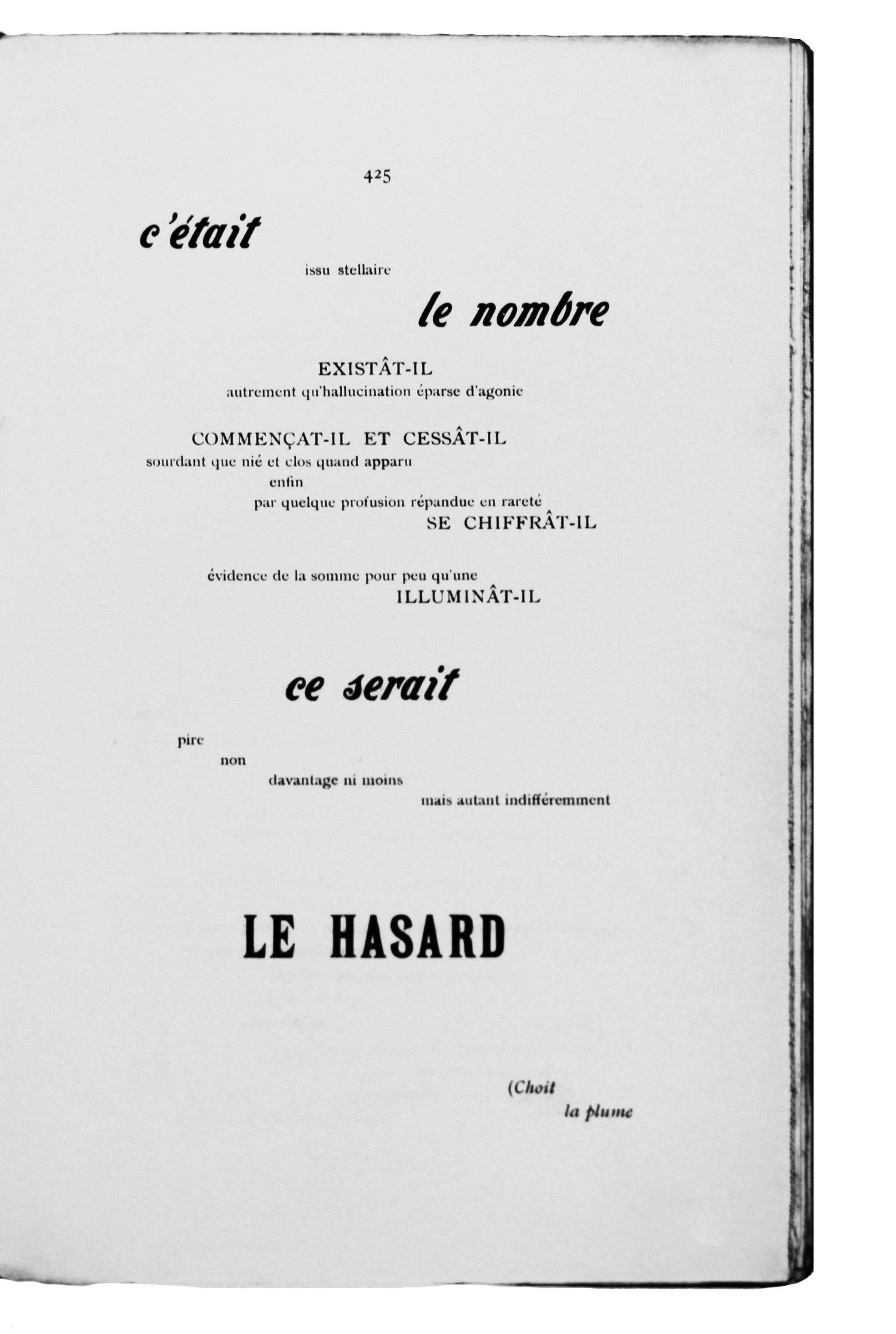

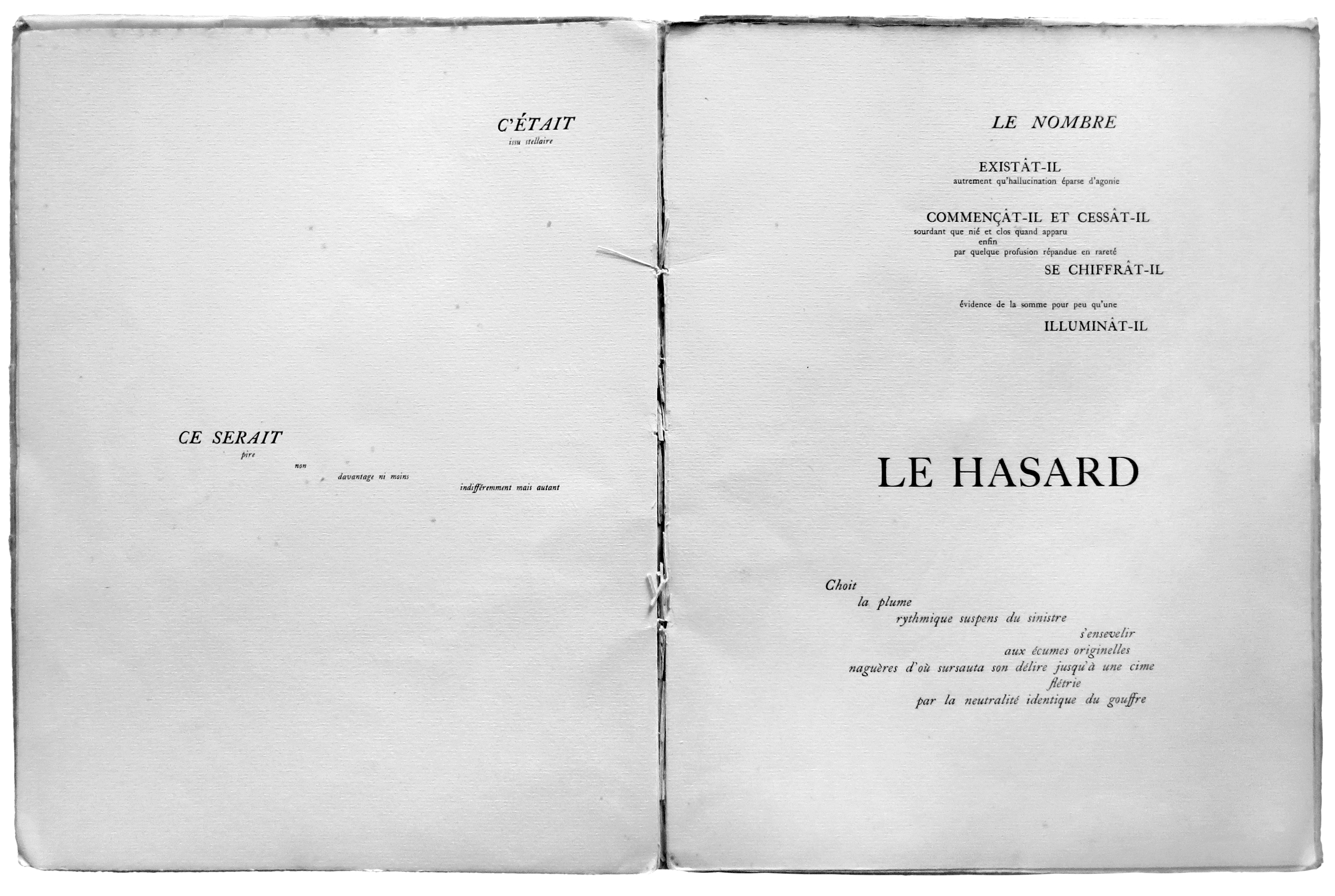

Cette publication, qui n’eut d’ailleurs, à l’exception de deux ou trois articles critiques, guère d’échos en raison de l’actualité tragique de l’incendie du Bazar de la Charité, le même jour, qui devait occuper l’essentiel des journaux à partir du 5 mai, n’était pas, dans l’esprit de Mallarmé, une fin en soi, mais ne devait être que l’édition pré-originale de l’édition véritable, programmée avec Ambroise Vollard dès le 14 décembre précédent, et qui devait comporter des illustrations d’Odilon Redon. De plus, cette pré-originale n’était qu’un pis-aller, puisqu’il n’était pas possible, pour la publication en revue, de composer, comme Mallarmé le souhaitait, sur la double page : le texte qui devait donc s’étaler sur la double page (et par là même dessiner des formes reconnaissables) s’était trouvé resserré sur la page simple de la revue et avait perdu sa dimension iconique ou idéographique.  Cosmopolis Qu’on comparera avec les illustrations 2 et 3 présentant le même texte.

Cosmopolis Qu’on comparera avec les illustrations 2 et 3 présentant le même texte.

2. Vers l’édition Vollard

Dès le lendemain de la publication en revue commence alors la préparation de l’édition Vollard. Voilà pourquoi le 14 mai, soit dix jours à peine après la publication de Cosmopolis, Mallarmé peut écrire à Gide, à qui il avait envoyé un exemplaire de la revue :

Le poème s'imprime, en ce moment, tel que je l'ai conçu ; quant à la pagination, où est tout l'effet. Tel mot, en gros caractères, à lui seul, domine toute une page de blanc et je crois être sûr de l'effet. Corr. 1854-1898, p. 1612.

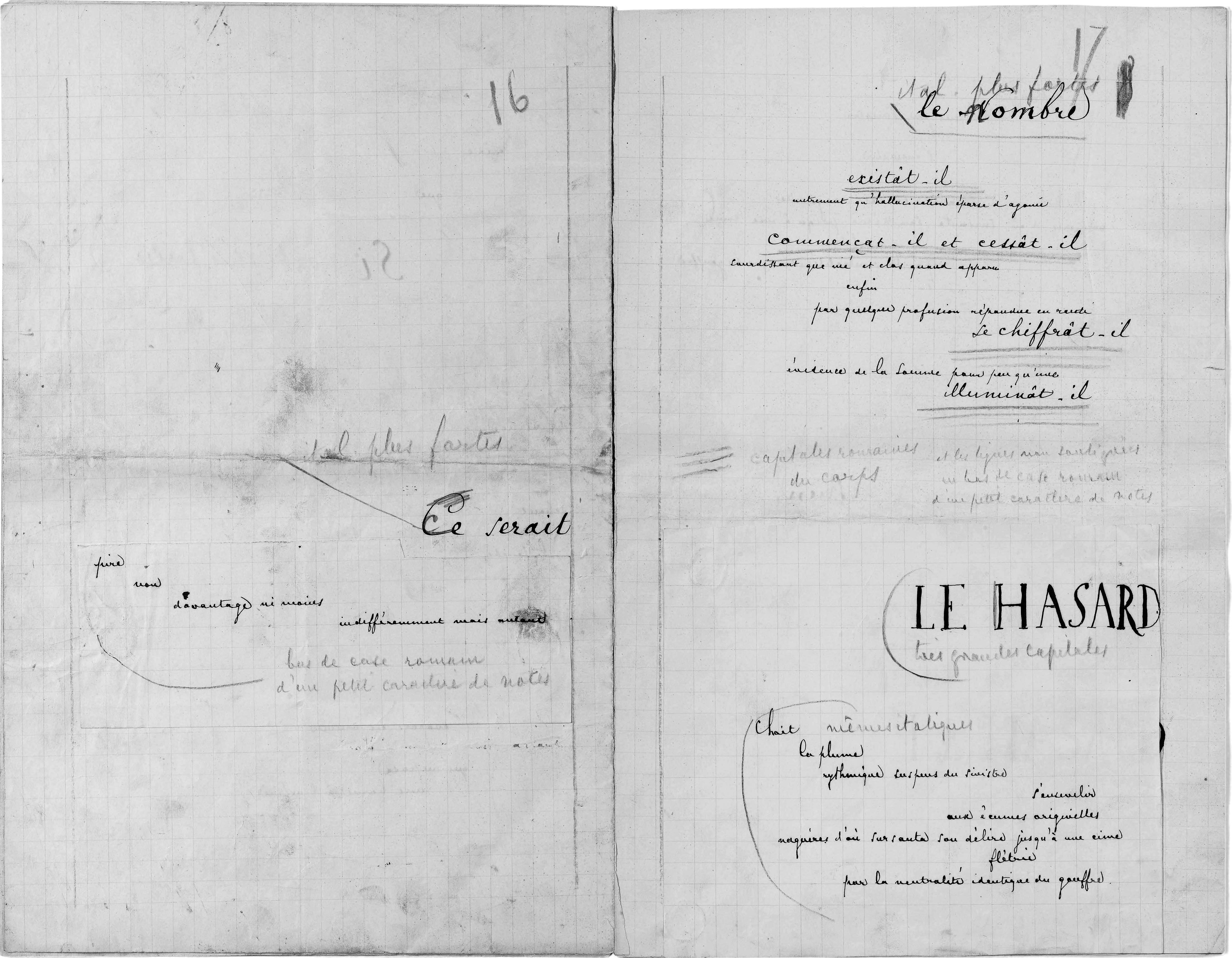

Pour faciliter la réalisation de cette édition définitive, Mallarmé avait réalisé une maquette manuscrite grandeur nature sur un cahier aux pages quadrillées, restée inconnue des différents éditeurs ultérieurs du Coup de dés, jusqu’à la publication des Œuvres complètes en 1998. Cette maquette est évidemment un document capital pour saisir la démarche de Mallarmé.

Cette maquette réalise une simulation de la mise en page souhaitée, ainsi que des variations typographiques.  Maquette manuscrite Pour cela, Mallarmé commence par délimiter l’espace typographique de la double page (50 x 33 cm) par quatre traits verticaux au crayon rouge : le premier délimite la marge de gauche (3 cm), les deuxième et troisième, de part et d’autre de la pliure, la marge centrale (3 cm), le quatrième la marge de droite (3 cm). Il dispose ensuite le texte dans l’espace typographique ainsi défini à l’encre noire, en donnant une approximation de la taille respective des divers caractères, et il assortit ce texte, au crayon bleu, d’indications destinées à l’imprimeur : il y a un corps de base, non chiffré mais suggéré par la simulation de la maquette. Ce corps de base se décline en romain bas de casse, bas de casse d’italiques, capitales romaines et capitales italiques. Par rapport à ce corps de base, il y a deux corps supérieurs : grandes capitales italiques, et, pour la phrase-titre, très grandes capitales, et un corps inférieur : bas de casse romain d’un petit caractère de notes.

Maquette manuscrite Pour cela, Mallarmé commence par délimiter l’espace typographique de la double page (50 x 33 cm) par quatre traits verticaux au crayon rouge : le premier délimite la marge de gauche (3 cm), les deuxième et troisième, de part et d’autre de la pliure, la marge centrale (3 cm), le quatrième la marge de droite (3 cm). Il dispose ensuite le texte dans l’espace typographique ainsi défini à l’encre noire, en donnant une approximation de la taille respective des divers caractères, et il assortit ce texte, au crayon bleu, d’indications destinées à l’imprimeur : il y a un corps de base, non chiffré mais suggéré par la simulation de la maquette. Ce corps de base se décline en romain bas de casse, bas de casse d’italiques, capitales romaines et capitales italiques. Par rapport à ce corps de base, il y a deux corps supérieurs : grandes capitales italiques, et, pour la phrase-titre, très grandes capitales, et un corps inférieur : bas de casse romain d’un petit caractère de notes.

Il y a en outre une variation de graisse indiquée pour certains mots en italiques par la formule « italiques plus fortes ».

Toutes ces indications non chiffrées par Mallarmé l’ont été sur la maquette par l’imprimeur, qui a indiqué en même temps le caractère utilisé puisqu’on peut lire à trois reprises le mot « Thorey » qui désigne effectivement un caractère utilisé par l’imprimerie Firmin-Didot. Ce caractère tire son nom du fondeur-graveur de la maison parisienne Thorey & Virey (90 rue de Vaugirard) qui travailla pour Didot.

Ce que nous révèle cette maquette, contrairement à certaines spéculations notamment de Mitsou Ronat qui était partie pour son édition voulue conforme sur l’idée que tout le Coup de dés était fondé sur le chiffre 12 et ses multiples, c’est que Mallarmé n’avait nullement une conception arithmétique ou arithmosophique du Coup de dés. La seule indication chiffrée par Mallarmé concerne le nombre de lignes par page, et ce chiffre est de 40, qui n’est pas un multiple de 12.

3. Les épreuves

C’est donc à partir de la maquette transmise par Mallarmé que l’imprimerie Firmin-Didot se mit au travail. Et le 2 juillet, les premières épreuves furent envoyées à Mallarmé. Outre les inévitables erreurs de lecture de quelques mots de la maquette (surtout dans un texte évidemment incompréhensible pour l’imprimeur), les principales corrections que dut faire Mallarmé concernent les problèmes liés à la disposition du texte sur la double page, qui posa à l’imprimeur des problèmes techniques apparemment insolubles : quatre autres tirages d’épreuves, entre juillet et novembre 1897, suivirent le premier, sans parvenir à résoudre complétement le problème, d’autant que la maison Firmin-Didot ne manifesta pas un zèle excessif pour réaliser ce dispositif inédit dont elle dut penser que l’auteur était fou. Toujours est-il qu’après le cinquième tirage d’épreuves de novembre 1897, on n’a plus trace d’aucun autre tirage.

L’édition n’était pourtant pas abandonnée, puisqu’en avril 1896, Redon faisait part à Mallarmé de son intention de se mettre à l’ouvrage pour les lithographies qui devaient illustrer l’ouvrage. Ces lithographies furent effectivement réalisées, mais en septembre 1898 Mallarmé mourut sans avoir vu paraître une édition qui, après sa mort, tomba dans l’oubli, Vollard ayant abandonné le projet.

4. L’édition originale posthume

Ce n’est qu’en 1914 que le gendre de Mallarmé, le docteur Bonniot, réalisa pour les éditions de la NRF l’édition originale du Coup de dés, en se fondant sur les différents jeux d’épreuves conservés par Mallarmé.  Édition originale posthume, Gallimard (1914) Si la disposition du texte respecte aussi fidèlement que possible celle que voulait Mallarmé, cette édition originale n’en trahit pas moins le dispositif mallarméen sur deux points essentiels – outre l’absence des lithographies de Redon dont on ne sait pas où elles auraient dû prendre place –, la pagination et la typographie. Là où Mallarmé voulait que le Coup de dés constituât un volume de 24 pages (couverture comprise), Mallarmé tenait à ce que la couverture ne fût pas séparée du poème et fût imprimée sur le même papier que les pages intérieures. l’édition de 1914 ajoute une couverture indépendante et reprend la préface de Cosmopolis, faisant passer la pagination de 24 à 32 sans la couverture ou à 36 avec la couverture. Quant à la typographie, le caractère choisi est assez différent du Thorey originel, ce qui modifie sensiblement l’aspect des pages.

Édition originale posthume, Gallimard (1914) Si la disposition du texte respecte aussi fidèlement que possible celle que voulait Mallarmé, cette édition originale n’en trahit pas moins le dispositif mallarméen sur deux points essentiels – outre l’absence des lithographies de Redon dont on ne sait pas où elles auraient dû prendre place –, la pagination et la typographie. Là où Mallarmé voulait que le Coup de dés constituât un volume de 24 pages (couverture comprise), Mallarmé tenait à ce que la couverture ne fût pas séparée du poème et fût imprimée sur le même papier que les pages intérieures. l’édition de 1914 ajoute une couverture indépendante et reprend la préface de Cosmopolis, faisant passer la pagination de 24 à 32 sans la couverture ou à 36 avec la couverture. Quant à la typographie, le caractère choisi est assez différent du Thorey originel, ce qui modifie sensiblement l’aspect des pages.

III. LITTÉRATURE ET TYPOGRAPHIE

Au terme de ce rapide historique du Coup de dés, il reste à s’interroger sur la nature de cette œuvre qui s’affiche comme poème (au sens où l’entendait le XIXe siècle, celui de poème épique), mais qui semble pratiquer, à une époque marquée par le défi wagnérien de l’œuvre d’art totale, une forme de syncrétisme artistique, en regardant vers deux arts rivaux, la musique et la peinture. Du côté de la musique, on peut invoquer ce que dit la préface de Cosmopolis pour justifier cette œuvre inouïe :

L’avantage, si j’ai droit à le dire, littéraire, de cette distance copiée qui mentalement sépare des groupes de mots ou les mots entre eux, semble d’accélérer tantôt et de ralentir le mouvement, le scandant, l’intimant même selon une vision simultanée de la Page : celle-ci prise pour unité comme l’est autrepart le Vers ou ligne parfaite. La fiction affleurera et se dissipera, vite, d’après la mobilité de l’écrit, autour des arrêts fragmentaires d’une phrase capitale dès le titre introduite et continuée. Tout se passe, par raccourci, en hypothèse ; on évite le récit. Ajouter que de cet emploi à nu de la pensée avec retraits, prolongements, fuites, ou son dessin même, résulte, pour qui veut lire à haute voix, une partition. OC I, p. 391.

Mais dans ce même passage, Mallarmé convoque l’avantage d’une « vision simultanée » de la page, vision simultanée qui est le privilège des arts de l’espace – à la différence des arts du temps comme la littérature et la musique, pour lesquelles l’appréhension de l’œuvre est successive –, et plus particulièrement de la peinture. C’est ce que confirment deux lettres de Mallarmé à André Gide et Camille Mauclair à qui il avait envoyé des épreuves du Coup de dés. À Gide il écrit ainsi, dans la lettre déjà citée du 14 mai 1897 :

Le poème s'imprime, en ce moment, tel que je l'ai conçu ; quant à la pagination, où est tout l'effet. Tel mot, en gros caractères, à lui seul, domine toute une page de blanc et je crois être sûr de l'effet. Je vous enverrai à Florence, d'où cela peut vous suivre autre part, la première épreuve convenable. La constellation y affectera, d'après des lois exactes et autant qu'il est permis à un texte imprimé, fatalement, une allure de constellation. Le vaisseau y donne de la bande, du haut d'une page au bas de l'autre, etc. : car, et c'est là tout le point de vue […], le rythme d'une phrase au sujet d'un acte ou même d'un objet n'a de sens que s'il les imite et, figuré sur le papier, repris par les Lettres à l'estampe originelle, en doit rendre, malgré tout quelque chose. Corr. 1854-1898, p. 1612.

Pour Mauclair, quelques mois plus tard, il reprend les mêmes images :

Au fond, des estampes : je crois que toute phrase ou pensée, si elle a un rythme, doit le modeler sur l'objet qu'elle vise et reproduire, jetée à nu, immédiatement, comme jaillie en l'esprit, un peu de l'attitude de cet objet quant à tout. La littérature fait ainsi sa preuve : pas d'autre raison d'écrire sur du papier. Lettre du 8 octobre 1897, Ibid., p. 1674-1675.

Mais il est une justification plus importante de l’œuvre, qui risque dans ce débat sur le rapport entre poésie, musique et peinture, de passer inaperçue, malgré l’insistance de Mallarmé. Cette justification passe par le même terme dans les deux lettres, celui d’estampe ; et la formule la plus explicite est celle de la lettre à Gide : « le rythme d'une phrase au sujet d'un acte ou même d'un objet n'a de sens que s'il les imite et, figuré sur le papier, repris par les Lettres à l'estampe originelle, en doit rendre, malgré tout quelque chose. »

Quelle est donc la justification de ce rapport du Coup de dés à l’image ? Elle tient au papier, « repris par les Lettres à l’estampe originelle ». Cette formule très simple condense en fait toute une histoire, et cette histoire est tout bonnement celle de l’imprimerie. Qu’est-ce en effet qui a permis l’invention de l’imprimerie ? C’est l’utilisation du procédé de l’estampage, traditionnellement utilisé pour produire des images, pour imprimer des caractères, ou des lettres. À partir de là, le papier, lié à l’estampe, a remplacé les parchemins des vieux manuscrits. En somme, l’originalité véritable du Coup de dés est que cette œuvre littéraire la plus moderne est en même temps celle qui fait mémoire de l’origine même de la littérature lorsque celle-ci reprend, pour inventer la typographie, les procédés des anciens imagiers et leur support même, le papier. C’est là confirmer que ce qui fait la spécificité du Coup de dés, c’est cette conjonction entre l’origine, typographique, de la littérature et sa réalisation la plus moderne ; c’est confirmer par là même la dimension non pas tant plastique ou musicale qu’essentiellement typographique du Coup de dés.