La page enjeu de pouvoir

Le dispositif typographique mis en place dans toute production imprimée commune, relevant de ce qu’on appelle le texte courant, qui peut être aussi poétique, ne se soustrait pas à la vue, comme d’aucuns voudraient le faire croire, notamment, ce qui est un comble, dans le milieu professionnel des graphistes typographes. Selon la conception étrangement altruiste relayée par nombre de manuels spécialisés de la profession, le graphiste typographe déploie ses efforts sans compter pour se mettre au service du lisible et faire disparaître du même coup d’un trait son travail d’artisan promoteur du visible, générateur de sens à travers la forme. Est-ce pour cette raison que la plupart des lecteurs n’envisagent guère ce type de questionnements ? Sans nul doute, même si ce n’est vraisemblablement pas la seule explication, et je pense donc qu’il serait alors bienvenu de réagir et de s’employer activement à susciter auprès de tous les publics, notamment scolaires et universitaires, une prise de conscience du bien-fondé au moins de ces questionnements.

Loin de cette conception apparemment généreuse de la servitude volontaire du graphiste typographe dont le travail se dissout visiblement dans sa fonction, je pense au contraire, et sans exagération inopportune, que le dispositif typographique pris pour ce qu’il est, un dispositif précisément, et aussi simplement, mérite en quelque sorte une émancipation critique. On peut espérer de son exhibition, de laquelle on profiterait pour le soumettre à un examen méthodique, qu’elle produise, c’est bien le moins, un gain.Sa simple exhibition en tant que dispositif permet déjà, dans tous les cas, de faire valoir tout d’abord que le déploiement graphique du texte courant, qui peut être aussi poétique, ne coule pas de source, mais surtout qu’il y a toujours manipulation, choix lors de la production de ce que j’appellerais pour faire court un écrit typographié. Ce choix, cette manipulation qui s’est faite concrètement à l’exclusion d’autres possibles, laisse des traces et il n’est en rien bénéfique de se dire que ces traces ont pu être produites possiblement par défaut. Peu importe si elles l’ont été. Cela ne modifie en effet guère leur statut fondamental de traces dont on peut se contenter pour tirer quelque enseignement.

Ces traces, ce sont précisément celles que tout un chacun peut voir sans discrimination lorsqu’il ne lit pas ce qu’il voit, mais qu’il voit ce qu’il lit. Ce sont ces formes graphiques, avec leurs spécificités, pourvues des contreformes correspondantes qui les constituent totalement, noyées dans un environnement que l’on va dire globalement blanc. Les formes graphiques et le blanc alentour dont elles procèdent s’appréhendent correctement en tant que tels au cours de leur perception visuelle qui peut être une perception en bloc, qui peut aussi être une perception du détail, mais qui, dans tous les cas, est déconnectée de ce qu’on appelle ordinairement la lecture. La lecture, pour fonctionner dans toute sa fluidité, enclenche en effet mécaniquement une procédure d’occultation par le biais de laquelle la résistance matérielle qu’offre le visible s’efface au profit d’une glorieuse épiphanie du lisible.

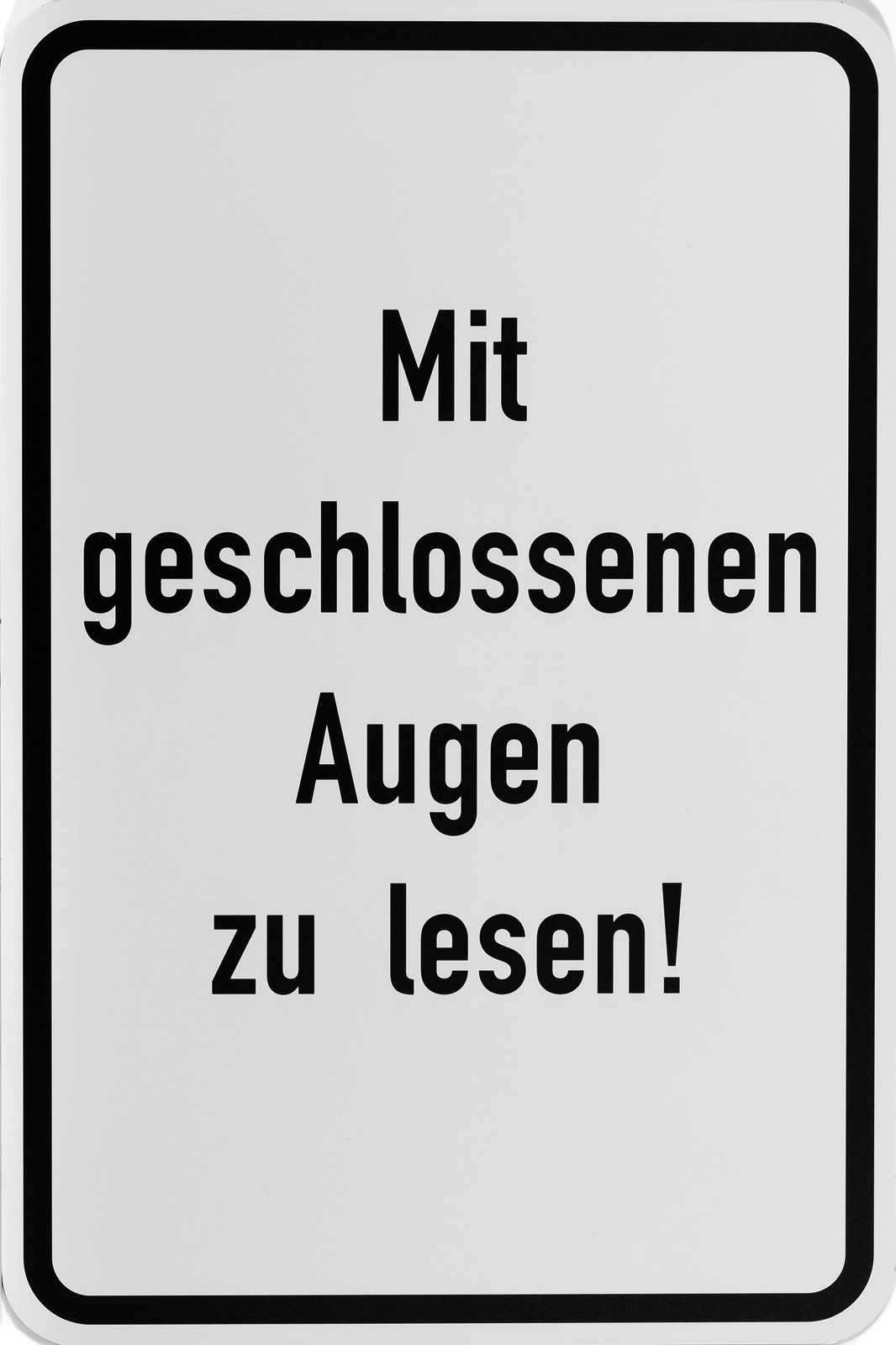

Or, la procédure d’occultation à laquelle, après quel-ques galops d’essais laborieux lors de l’apprentissage, généralement dans les jeunes années de formation et sous la conduite assidue d’un maître attentif, finit par se plier la lecture fluide d’un texte courant, qui peut être aussi poétique, cette procédure d’occultation donc n’a pas qu’une justification fonctionnelle selon laquelle on s’abstient consciencieusement de voir ce qu’on lit pour lire plus commodément ce qu’on voit. Elle est aussi un embrayeur idéologique par lequel on s’empêche en quelque sorte de voir ce qu’on lit pour ne pas se perdre ni perdre d’énergie, notamment interprétative. Il s’agit ainsi pour le maître de bien veiller, lors de l’apprentissage, à ce que tous ses élèves rentrent dans le rang et à ce qu’aucun ne s’amuse trop longtemps à céder à la fascination de l’aléatoire graphique, ni sonore du reste. Dans la pratique de la lecture commune, l’écriture est en effet censée figurer la langue et non l’inverse. Les formes graphiques et le blanc alentour sont là pour être intrinsèquement au service de la langue, et non pour s’épanouir simplement et en toute impunité dans un régime qu’on doit bien qualifier d’incontrôlé ou de difficilement contrôlable, le régime du visible. Pour le dire en une formule expéditive, on doit absolument avoir l’image de l’écriture à l’œil de façon à pouvoir garder symboliquement sous la main une langue fluide. Ou, pour le dire encore plus rapidement, sous la forme d’un paradoxe non complaisant suivant l’injonction signalétique de l’artiste allemand et ex-poète concret Timm Ulrichs, lire, c’est une activité qu’il conviendrait surtout de faire « les yeux fermés ».  « Timm Ulrichs : Mit geschlossenen Augen

« Timm Ulrichs : Mit geschlossenen Augen

zu lesen ! », Text-Schilder, 1967/74. Timm Ulrichs, « Mit geschlossenen Augen zu lesen ! (À lire les yeux fermés !) », Text-Schilder, 1967/74, Kat. Nr. 68,in : « Timm Ulrichs, Retrospektive 1960-1975 », Braunschweig, 1975, Kunstverein Braunschweig, p. 52. Cette position, qui radicalise à l’extrême la procédure d’occultation évoquée à l’instant, invite ainsi à penser que pour éviter les dérapages incongrus et délibérément centrifuges, il serait évidemment idéal de pouvoir se passer du régime visuel de l’écriture pour être vraiment et définitivement dans la langue.

Pour appuyer mon propos qui vise à instruire la position précisément contraire d’une indépendance flagrante et d’une résistance constitutive du visible dans l’écriture à la fluidification linguistique, je vais me permettre ici de recourir abondamment à Georges Didi-Huberman qui introduit très astucieusement le point qui importe selon moi. Dans son livre Quand les images prennent position, l’œil de l’histoire, Didi-Huberman évoque en effet les abécédaires dans lesquels il voit « un dispositif » dans lequel il n’y a, écrit-il, « rien d’innocent ». Georges Didi-Huberman, « Quand les images prennent position, l’œil de l’histoire », 1, Paris, 2009, Éditions de Minuit, p. 198. De là à affirmer que le dispositif est coupable ou fautif, il n’y a qu’un pas que je me plais à faire uniquement pour clarifier la situation. Ce dispositif est tenaillé en effet entre deux enjeux contradictoires qu’il paraît difficile de concilier sans effort. Pour tenter néanmoins une conciliation rapide, je dirais pour l’heure que l’un des enjeux peut servir d’appât pour faciliter la prise en compte de l’autre par ce qu’il est convenu d’appeler dans un certain milieu l’apprenant. On va comprendre bientôt.

Didi-Huberman, pour sa part, continue ainsi : « L’histoire nous montre que la pédagogie de la lecture […] est elle-même un champ de bataille où se rencontrent puissances d’asservissement et puissances de libération, contraintes morales et agencements ludiques, chaînes de la leçon et déchaînements du jeu ». Ibid., p. 198.

Un peu plus loin dans son texte, il enfonce carrément le clou à propos cette fois de l’ABC de la guerre de Brecht. Je le cite, en notant bien que ce n’est pas Brecht qui m’importe, mais toujours la question de l’abécédaire et de son ambivalence constitutive : La Kriegsfibel de Bertolt Brecht — comme le genre même du Lehrstück ou « pièce didactique » — reconduit nécessairement la tension interne à toute tentative de « jeu éducatif » ou d’« éducation par l’image » : d’un côté, le jeu et l’image mettent en mouvement une delectatio particulière, destinée à « faire passer » dans le corps du lecteur le sens même de la lectio ; d’un autre côté, image, geste et delectatio seront toujours susceptibles, à un moment ou à un autre, de faire exploser la lectio — le langage organisé en message, le discours du savoir — par cette voracité propre à l’imagination qui avait déjà fait lever, chez Platon, toutes les méfiances du pédagogue. Cette tension est à l’œuvre dans la longue durée de l’histoire des abécédaires : outils de la lectio et de la contrainte, lorsque « ABC » rime avec « éducation chrétienne » — soit l’obligation d’apprendre à lire en commençant par le credo —, voire, dans la France post-révolutionnaire, lorsque « ABC » rime avec « éducation morale ». Agencement de la delectatio et du jeu, lorsque « ABC » suppose « ACB » ou « CBA », c’est-à-dire permet de jeter en l’air, de démonter toutes les particules de la « langue organisée ». Ibid., p. 204.

L’affaire devient diablement intéressante, car le déploiement typographique de l’écriture dans l’espace de la page s’apparente matériellement à cette dispersion réglée, à cette dissémination potentiellement dangereuse de ce que j’appellerais, pour reprendre pour partie, et en les complétant, les termes de Didi-Huberman, les particules alphabétiques de la langue organisée et fluide.

Enfin, et c’est là que se cristallise opportunément une idée extrapolable pour mon propos, Didi-Huberman convoque les productions dadaïstes dans l’horizon immédiat des abécédaires destinés à l’apprentissage de la lecture lors des années de formation. Il met en perspective le plaisir instinctif que l’enfant a à jouer avec les signes et les sons quand il apprend à lire et ce qu’il appelle les jeux dadaïstes. Ibid., p. 205. Le plaisir de l’enfant pour une combinatoire gratuite et le jeu dadaïste, tous deux débridés, littéralement déchaînés, sont capables selon lui de mettre en crise la leçon des philosophes ainsi que la rationalité linguistique. Ils sont donc non seulement potentiellement dangereux pour le système, mais suspects a priori, essentiellement somme toute parce que peu prompts à faire rentrer dans le rang.

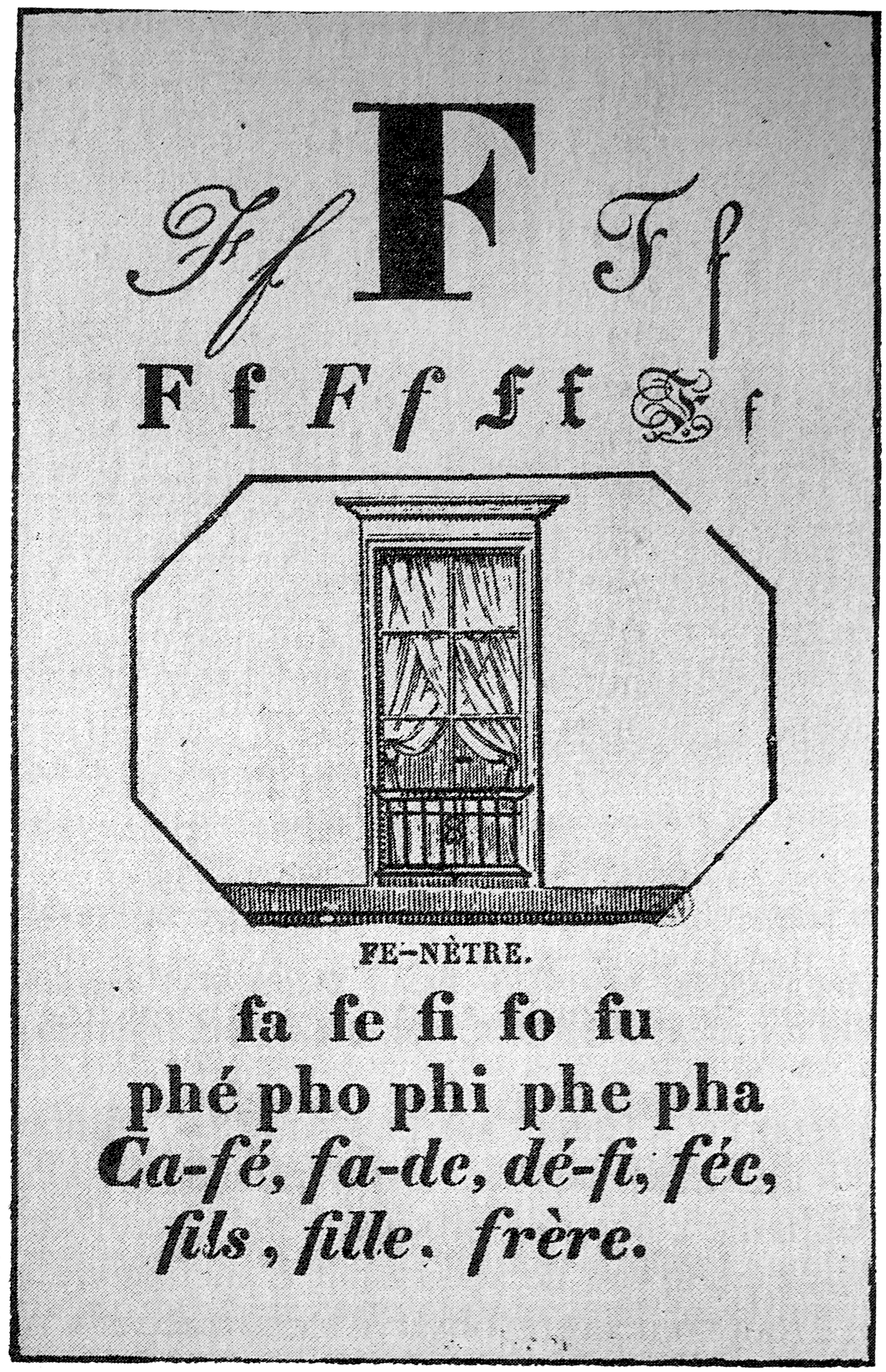

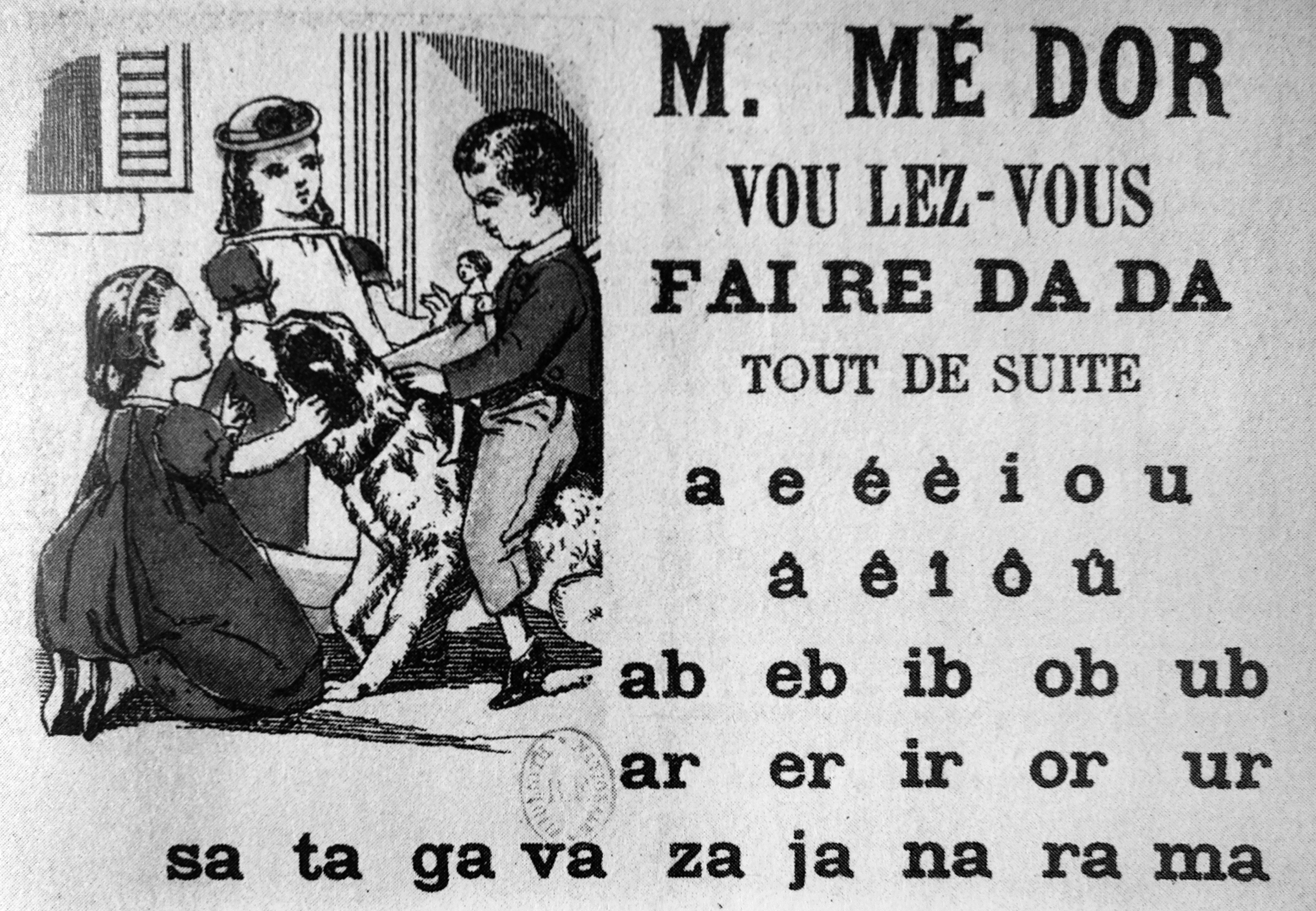

Qu’on en juge plutôt. Je cite Didi-Huberman sans le couper cette fois ou le compléter : Mais, à trop se délecter dans la rythmique des signifiants  Anonyme français, Nouvel alphabet de l’enfance orné d’un grand nombre de dessins et de textes explicatifs, 1867. — « fa fe fi fo fu phé pho phi phe pha » —, l’enfant ne risque-t-il pas de perdre la doctrine des philosophes ? À trop jouer sur le matériau sonore — « vou lez- vous fai re da da tout de suite […] sa ta ga va za ja na ra ma » —, l’outil d’éducation ne risque-t-il pas de virer en jeu dadaïste ? Non par hasard, les collages de Max Ernst, de Raoul Hausmann ou de Kurt Schwitters, les montages photographiques de Man Ray ou de Vitězslav Nezval, dans les années vingt, auront souvent repris jusqu’au non-sens la forme même de cette initiation aux signes qu’est l’abécédaire.

Anonyme français, Nouvel alphabet de l’enfance orné d’un grand nombre de dessins et de textes explicatifs, 1867. — « fa fe fi fo fu phé pho phi phe pha » —, l’enfant ne risque-t-il pas de perdre la doctrine des philosophes ? À trop jouer sur le matériau sonore — « vou lez- vous fai re da da tout de suite […] sa ta ga va za ja na ra ma » —, l’outil d’éducation ne risque-t-il pas de virer en jeu dadaïste ? Non par hasard, les collages de Max Ernst, de Raoul Hausmann ou de Kurt Schwitters, les montages photographiques de Man Ray ou de Vitězslav Nezval, dans les années vingt, auront souvent repris jusqu’au non-sens la forme même de cette initiation aux signes qu’est l’abécédaire.  Anonyme français, Nouvel alphabet de l’enfance orné d’un grand nombre de dessins et de textes explicatifs, 1867.

Anonyme français, Nouvel alphabet de l’enfance orné d’un grand nombre de dessins et de textes explicatifs, 1867. Anonyme français, « Le livre des enfants sages, nº9, ABC du rêve de Marguerite », 1873

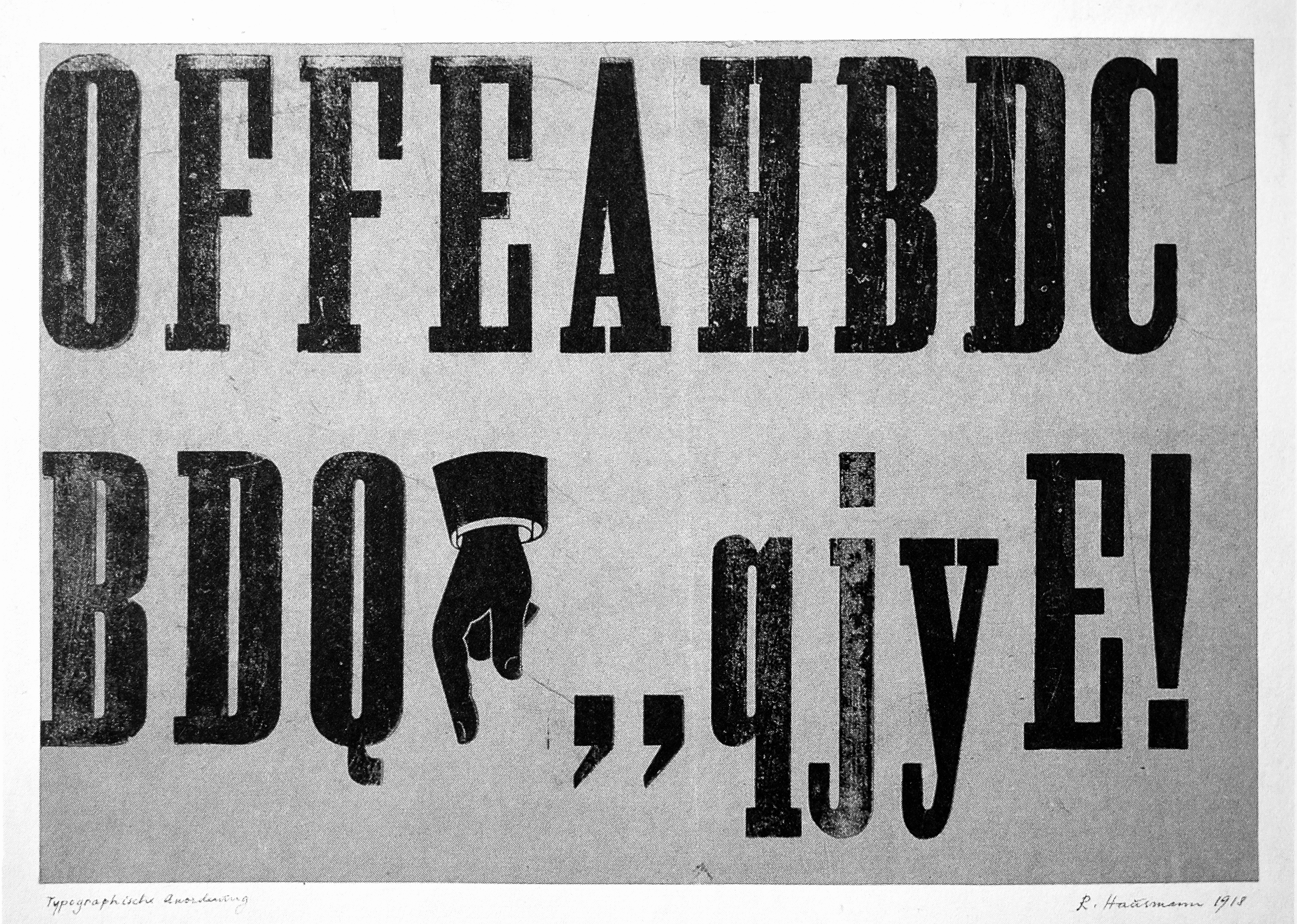

Anonyme français, « Le livre des enfants sages, nº9, ABC du rêve de Marguerite », 1873 Raoul Hausmann, « OFFEAH », 1918, Plakatgedicht,

Raoul Hausmann, « OFFEAH », 1918, Plakatgedicht,

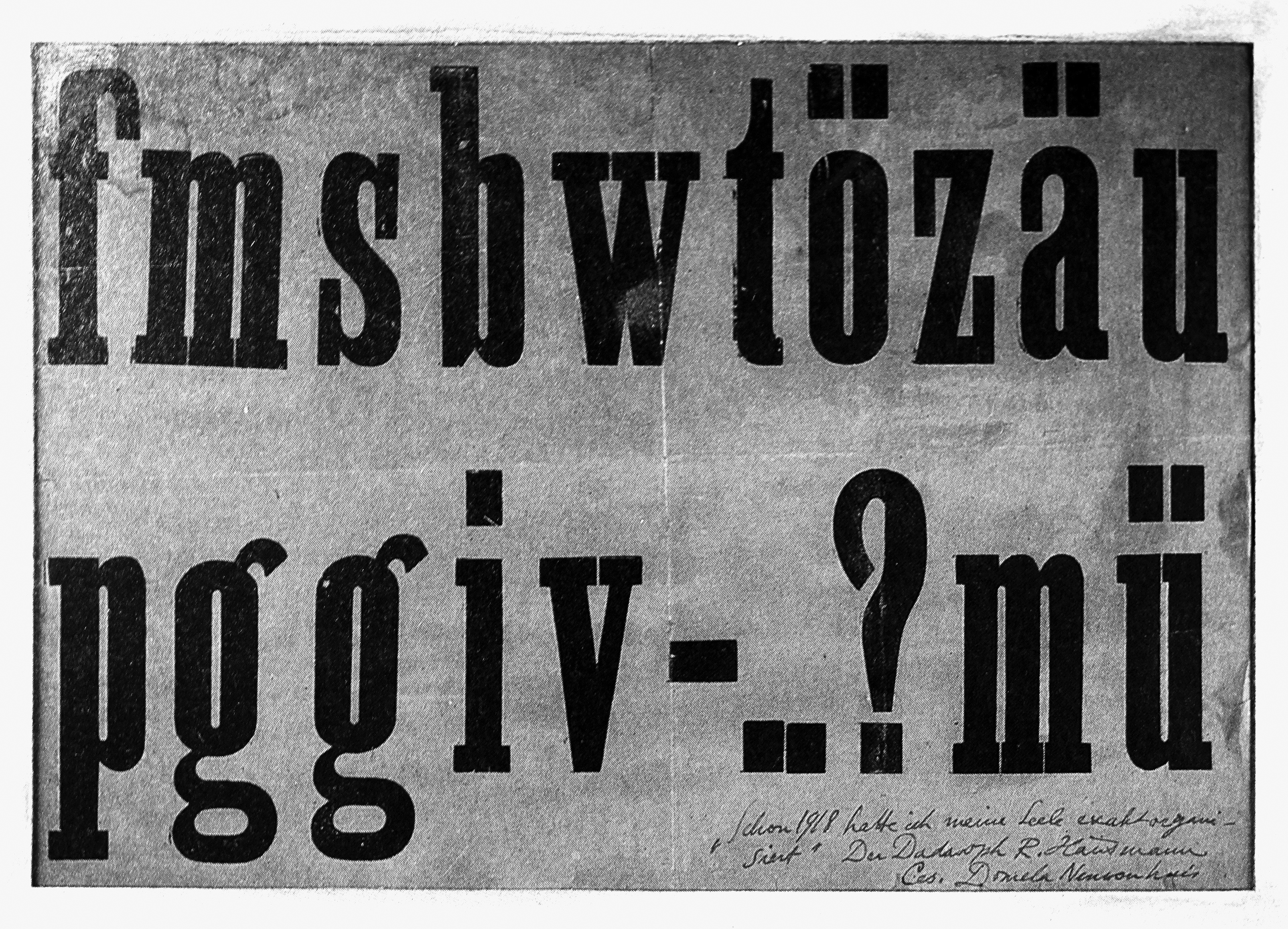

in : « Der deutsche Spiesser ärgert sich », Raoul Hausmann 1886-1971, p. 162 Raoul Hausmann, « fmsbw », 1918, Plakatgedicht, Ibid. Ibid., p. 205.

Raoul Hausmann, « fmsbw », 1918, Plakatgedicht, Ibid. Ibid., p. 205.

Autrement dit, soit l’enfant lit, et c’est l’enjeu de la leçon qui alors seul importe, soit il joue, et c’est bien le plaisir du jeu sans complexes qui en vient à l’occuper totalement. Mais dès qu’il se plaît à jouer, quitte à sombrer éventuellement dans le non-sens, il devient assez rapidement l’intrus qui mine le système. Il n’est pas là pour jouer, mais bien pour lire, or compte tenu du fait que c’est aussi par le jeu qu’on a cru bon de l’appâter, il paraît difficile de l’incriminer ensuite pour défaillance abusive, d’autant qu’à ce jeu-là et à son âge, il est bien naturel pour lui de se délecter à la fois de l’éternelle répétition et de l’infatigable variation du même et de se contenter d’en rester là dans un premier temps.

La convocation des jeux dadaïstes et de l’abécédaire à l’usage des adultes que constitue la Kriegsfibel de Brecht, qui repose elle aussi sur le montage, permet à Didi-Huberman de rappeler aux adultes que nous sommes qu’à tout moment nous pouvons retrouver cette configuration physico-psychique de la jubilation qui était la nôtre enfant et qu’il nous est ainsi tout à fait possible, je le cite, de « ne pas désapprendre à apprendre ». Ibid., p. 209.

Il nous suffit simplement de tirer la leçon fondamentale de l’abécédaire telle qu’au terme de sa démonstration, Didi-Huberman la cristallise habilement en prenant appui cette fois sur l’écrivain allemand Jean Paul pour qui l’abécédaire, Didi-Huberman cite Jean Paul, est « le livre des livres, contenant tous les patres et matres lectionis, le livre que le plus grand génie doit étudier avant même d’avoir cinq ans — en un mot, l’ouvrage le plus parfait […] Je l’avais lu avant de lire Homère et la Bible ». Ibid., p. 205.

Je cite cette fois encore Didi-Huberman, et pour la dernière fois : « Voici donc l’abécédaire (Fibel) revendiqué comme une alternative à tout credo, c’est-à-dire à toute Bible (Bibel). Le monde — en particulier le monde du langage — y est moins montré dans ses principes fondamentaux que démonté en éléments sécables, en morceaux qu’il sera toujours loisible de réorganiser selon la fable (Fabel) que notre imagination, à chaque fois différemment, saura orienter vers de nouvelles bifurcations ». Ibid., p. 206.

Autrement dit, et je prierai le lecteur d’excuser d’avance mon malencontreux frallemand qui tente simplement de rendre la paranomase jubilatoire présente en allemand, à travers laquelle on comprend aisément qu’il ne faut somme toute pas grand chose pour naviguer en un éclair d’un bout à l’autre de la ligne expressive de la communication linguistique qui mène du médium au message et réciproquement, c’est donc en retournant délibérément à la fible, à l’abécédaire pris comme figure éternellement vierge d’une combinatoire instrumentalisable à loisir, qu’on échappe à la fois à la bible et à la fable qui s’apparentent dès lors toutes deux à des fixations rigidifiantes et chaque fois intempestives de ce que j’appellerais pour faire simple le matériel linguistique élémentaire disponible. Je commence donc à extrapoler et considère à présent l’abécédaire générique comme la figure emblématique d’un jeu de langage salvateur dont on doit finir par se dire qu’il joue le rôle opportun du garant à la fois de notre intégrité, de notre autonomie et de notre survie intellectuelle.

Quand on se met ensuite, plus généralement, à oser jouer, en situation de lecture, au jeu du non-sens ou de la combinatoire gratuite, tel qu’initié paradoxalement dans le cadre de l’abécédaire, on se soustrait d’emblée à toute récupération définitive et, partant, abusive du matériel linguistique élémentaire disponible au profit d’une réalité qui lui est constitutivement étrangère, ce que Didi-Huberman nomme la fable. Si l’on analyse l’effet d’un pareil jeu dans son rapport à l’espace de la page pris comme le territoire d’accueil par excellence de l’expression linguistique accédant à la visibilité scripturale, on doit bien admettre qu’on cède ce faisant au principe de la force centripète à travers laquelle on se retrouve vite happé en son cœur, au cœur de la page, on est dedans. On se collète visuellement avec elle sans vouloir la fuir, ni a priori ni a posteriori, et on peut bien sûr s’y perdre, soit en cédant au plaisir combinatoire déjà évoqué qu’exalte sans fard l’abécédaire et qui se perpétue possiblement dans la moindre des manifestations ultérieures de la langue en situation de communication scripturale, soit en s’adonnant à la pure fascination plastique des formes graphiques et du blanc alentour. Il semble presque inutile de relever qu’une pareille attitude qui vise analogiquement à exhumer l’enfant en nous et sa propension à jouer avec la matérialité des figures, fussent elles linguistiques, peut paraître disconvenante dans la société policée des lecteurs linguistico-centrés. Ça fait tache, n’est-il pas, de coller aussi ingénument à la page comme à l’espace démonstratif d’une révélation en solitaire pour procéder à des tâtonnements réitérés et discontinus qui s’apparentent souvent à une quête de l’impossible. Dans tous les cas, on est bien obligé d’admettre qu’une pareille attitude fait clairement diversion par rapport à l’enjeu premier de la lecture, préconisé communément et habituellement pratiqué, qui privilégie la fluidité et qui, rapporté à l’espace de son effectuation, revient en somme à ne rapidement plus être là où l’on est pourtant d’abord matériellement.

Quand on lit couramment, on se fait en effet fort d’être déjà ailleurs, plus loin, en l’occurrence là où il faut sans doute être selon l’habitus moyen, c’est-à-dire dehors, hors la page, hors la matérialité graphique du dedans de ces formes plastiques et du blanc alentour qui finissent par conséquent par embarrasser. Et plus on lit vite du reste, plus vite on est ailleurs, comme si lire relevait d’emblée d’une entreprise compromettante ou même salissante. On est le plus souvent par exemple dans la langue ou dans les idées.

Quand on se met en revanche à jouer au lieu de lire couramment, on se contente souvent d’être là, on s’ébaudit simplement dans le périmètre exclusif de la page offerte, on se fait le prisonnier volontaire du régime du visible et assurément, ça peut faire du bien de temps en temps que de se remettre à balbutier ou à épeler comme un enfant qui joue à un jeu de construction. Comme le dit une formule familière que je pervertis sans gêne, on n’est pas toujours tenu de se prendre la tête et de pratiquer tout de suite la décollation symbolique forcée.

Or concernant cette fascination déviante pour le régime du visible dans le cadre de la lecture et pour en revenir à Didi-Huberman et à ses rapprochements saisissants entre apprentissage de la lecture, jeux de l’enfance et expérimentations dadaïstes, il se trouve qu’il y a quelque chose que Didi-Huberman ne pointe guère, mais est-ce vraiment un hasard, [FIG B] c’est l’exubérance graphique qui s’exhibe généreusement dans la variété typographique déployée sur la page-tableau, au-dessus de l’image de la fenêtre, du Nouvel alphabet de l’enfance orné d’un grand nombre de dessins et de textes explicatifs. Il n’aborde pas non plus d’ailleurs la question de la saillance visuelle, proprement impérialiste, des affiches typographiques de Raoul Hausmann, dont il prend la peine cependant de montrer deux exemples. Ces affiches typographiques, dans lesquelles les éléments typographiques se mettent littéralement en scène et placardent farouchement leurs singularités plastiques en toute indépendance par rapport à la langue de la fable ou de la leçon et en accaparant, une fois n’est pas coutume, l’ensemble de l’espace disponible, faisant fi des marges, ces affiches typographiques donc se font l’écho indirect, mais significatif de cette exubérance graphique, présente dans l’abécédaire retenu par Didi-Huberman et qui, ici comme là, semble s’exhiber d’abord pour elle-même.

Que cache donc, ou plus exactement, que révèle cette exubérance graphique pour le moins décomplexée et qui dans l’abécédaire, je l’imagine, est susceptible de perturber l’apprentissage du lecteur novice qui y prêterait attention et auprès duquel je serais bien en peine, mis à la place du maître, de justifier la raison d’être et l’efficacité d’une pareille profusion ?

Que révèle donc cette profusion graphique qui court le risque, à être aussi prodigue ou aussi exigeante, c’est selon, de n’être guère efficace dans le cadre de ce processus d’apprentissage d’un certain genre qui mêle littéralement tous les genres dans le même espace-cadre de la page d’abécédaire ?

Si ce n’est, pour le critique et de façon alors ostensible, l’indépendance farouche du régime visuel de l’écriture et de la typographie par rapport au régime linguistique de la parole. Il y a là comme une manifestation dispendieuse et conjointement suspecte de l’écriture faite image. L’écriture accède littéralement, c’est-à-dire lettre après lettre et toutes lettres rassemblées en un pack qui fait corps, au régime de l’image dont le propre est d’être un régime constitutivement inaccessible à la linéarité et à la successivité linguistique et qui, sur toute l’étendue de sa surface, révèle au regardeur sa non-réductibilité à ces dernières. S’expose ici en quelque sorte le caractère désintéressé d’un art graphique pour l’art graphique, saisi pour la simple jubilation esthétique, pour l’exaltation de formes qui sont à elles-mêmes leur propre contenu, leur propre raison d’être.

Autour de ce grand F capitale central, bien gras de fût, aux déliés bien maigres, et dont la forme, tout comme l’usage historique d’ailleurs, permit à Pierre Faucheux en son temps de convoquer à son chevet, je cite Faucheux, « le tranchant même de la guillotine », cf. Jérôme Faucheux : « Vers une typographie symbolique, L'approche de Pierre Faucheux », in : « La typographie du livre français », sous la dir. d'Olivier Bessard-Banquy et Christophe Kechroud-Gibassier, Bordeaux, 2008, Presses universitaires de Bordeaux, p. 225. autour de ce grand F donc s’agglutinent, comme autant de satellites graphiques qui le renouvellent pour la plupart sans le dupliquer, 12 F de plus petits corps qui, pris ensemble, en un pack qui fait front, manifestent visuellement à la fois leur indépendance absolue par rapport au régime linguistique dont ils ne servent à transcrire aucune des spécificités, et leur indépendance relative les uns par rapport aux autres, les uns (6) relevant de l’histoire de la capitale romaine, les autres (6) de celle de la minuscule carolingienne, les uns (6) flirtant avec la calligraphie, les autres (6) avec l’imprimerie, les uns (8) droits dans leurs fûts, les autres (4) obliques, les uns (8) enfin ayant trait à la lettre dite latine, les autres (4) à celle dite gothique.

Le pédagogue a-t-il vraiment besoin de charger à ce point la barque de son apprenti lecteur et de lui fournir, dans cet abécédaire déjà bien rempli, à la fois un abrégé graphique de l’histoire de l’écriture occidentale et de ses enrichissements successifs et surtout le spectacle d’une complexité proprement difficile à maîtriser pour un débutant ?

Que veut-il bien apprendre à son élève en le confrontant à cette typographie soudain foisonnante qui s’affiche certes fièrement comme la mémoire pérenne de l’histoire globale mais dont l’absence de sobriété et de dépouillement ne peut par ailleurs qu’exacerber encore la grandiloquence déjà importante associée à la situation d’apprentissage ?

Est-ce pour le faire jouer encore et lui faire prendre conscience qu’il y a là aussi, sur le terrain de l’image graphique, des motifs de jubilation ? Ou faut-il y voir à l’inverse, plus prosaïquement, un étalage de la superbe du maître, une autre manifestation, pour celui-ci, de soumettre l’élève d’emblée à son joug éclairé ? Car la maîtrise qu’il faut avoir pour venir à bout de la complexité et de la sophistication par exemple de cette initiale gothique aux allures de lettrine, à droite, n’est-elle pas proprement inaccessible à l’élève, même très bon ? Peut-on même envisager qu’il la déchiffre dès ses 6 ans ?

Est-ce là donc le moyen de signifier à l’élève que rien n’est gagné et que la route est longue alors que lui-même, le maître, est bien loin devant ? Ou ce caractère, qu’on dit « fantaisie »dans le milieu des typographes, est-il l’expédient ultime que l’éditeur a trouvé pour mettre un peu d’excentricité dans l’enseignement du maître ? Ou faut-il encore tout simplement penser que la richesse typographique ainsi déployée fait écho à sa façon au style architectural majestueux présenté dans l’image encadrée par cet octogone du milieu de page qui ouvre sur la profondeur d’une fenêtre derrière et devant laquelle se précise sans fard un goût explicitement bourgeois dont le penchant pour l’ornement représentatif est un gage de réussite sociale qu’il est bon d’afficher publiquement ?

Le choix de cette lettrine est en tout cas intéressant dans la mesure où il n’est absolument pas envisageable qu’il ait été fait dans le seul et étroit cadre de l’apprentissage de la lecture et d’une écriture conçue dans le sillon de l’oralité. Je me plais à négliger ici les valeurs de déférence envers le style d’une époque très portée sur l’ornement représentatif et préfère avancer, ce qui n’est d’ailleurs pas incompatible, que loin de relayer la fluidité linguistique, la lettrine ressortit bien plus au régime du visible qui régit habituellement l’image et dont relève plus globalement la typographie. Magnifiante dans son principe, même dans cette version fossilisée, générée par la reproduction mécanique de la typographie dont elle devient alors l’expression la plus excentrique, elle vit pour elle-même, littéralement à la marge de la langue fluide incarnée par le texte courant qui peut être aussi poétique et qu’elle s’emploie à border ostensiblement de toutes ses fioritures. Au lieu de figurer un travestissement qui l’asservirait au profit d’une cause intrinsèquement étrangère à son registre, elle s’affranchit en toute décontraction de toute tutelle linguistique et placarde bien plus son appartenance générique au règne du plaisir de l’œil.

La débauche graphique dont fait montre cette page d’abécédaire est donc une démonstration de la part graphique de l’écriture qui n’a que peu à faire avec cette fluidité linguistique qu’elle est censée servir. Non seulement elle représente bien sûr l’extrême variété des possibles dans le domaine, mais elle produit la preuve tangible, et perceptible par tous, dès l’enfance, que la typographie est un système dont le principe ne repose pas sur la neutralité ou la transparence, mais que du fait de son appartenance au régime de l’image, il est régi bien au contraire par un arsenal de différences sensibles ou plus ténues, qui dans tous les cas peuvent faire sens en toute indépendance par rapport au registre de la langue dont elle n’est donc pas que le serviteur volontaire.

Le cas de la lettrine qui constitue une image lettrique, bien plus qu’un caractère de lecture, est évidemment exemplaire en ce qu’il renvoie au plaisir non dissimulé d’un savoir-faire qui s’adonne aux joies de l’image pour offrir au regardeur un spectacle visuel qui sert bien autre chose que la langue. Anne-Marie Christin, recontextualisant la lettrine dans son époque d’origine, le précise clairement dans un de ses articles : « Forme apparemment superlative de la majuscule, [la lettrine] est en réalité beaucoup moins dominée par la parole. On le voit à son mode de présence semblable à celui d’une image — et négligeant l’oralité du texte au point que son paraphe armorié empiète sur plusieurs lignes. Mais aussi ne désigne-t-elle pas un ordre : elle dit seulement un plaisir. Son rôle n’est pas de démontrer que le pouvoir du Verbe est passé de Dieu chez les hommes — il est d’en faire chanter la lumière ». In : Anne-Marie Christin, « Rhétorique et typographie, la lettre et le sens », in : Anne-Marie Christin : « L'invention de la figure », Paris, 2011, Éditions Flammarion, p. 147.

Si l’excentricité de la lettrine ou encore celle, en tout cas actuelle dans notre pays, des formes gothiques disent ouvertement leur plaisir d’être du règne de l’image, à la marge de la langue, il en va à dire vrai, certes plus modestement ou plus discrètement, de l’ensemble des formes typographiques. Toutes manifestent à leur façon, et ne serait-ce que par l’exhibition de leurs singularités plastiques, leur appartenance au régime du visible. La page d’abécédaire consacrée au F l’illustre magistralement. Le simple fait d’ailleurs que cette page appartienne à un siècle passé (deux siècles) et qu’elle fasse appel à des caractères en vogue à l’époque qui ont perdu de leur vigueur permet de prendre conscience à bon compte du phénomène.

En ce qu’elles recentrent possiblement l’attention du lecteur, devenu regardeur, ailleurs que dans la langue, les formes typographiques permettent donc de compenser parfois la procédure d’occultation qui, on l’a vu, est au principe de la lecture courante et qui fait qu’on en vient immédiatement à indifférencier la nature spécifique de chaque incarnation plastique de la langue. Comme le résume en effet un spécialiste, Fernand Baudin, « c’est que dès l’instant où l’on a appris à lire un de nos alphabets imprimés, majuscules et minuscules, on passe automatiquement à la lecture de tous les autres alphabets imprimés sans jamais prendre conscience des différences ». in : Fernand Baudin, « Constellations & configurations d’écritures », in : « De plomb, d'encre & de lumière : essai sur la typographie & la communication écrite », Paris, 1982, Imprimerie Nationale, p. 174.

Il suffirait, je pense, de se remettre dans notre pays à la lecture en gothique pour relativiser ce point de vue et pour se persuader qu’objectivement il n’en est pas ainsi et ce n’est d’ailleurs peut-être pas un hasard si ce sont les Allemands qui, parce qu’ils ont dû vivre dès l’enfance dans pas moins de huit alphabets (2 alphabets, capitale et bas de casse, respectivement cursifs et imprimés, latins et gothiques), ont problématisé très tôt la question difficile du rapport délicat de la plasticité de l’écriture à la langue que celle-là était censée chaque fois servir différemment.

Même s'il me faut bien me rendre à l'évidence et me dire qu'insidieusement, comme en un jeu paradoxalement prodigue qui simplement exhibe une image profuse de la lettre, s'ouvre là une brèche par laquelle l'enfant lecteur-spectateur peut assurément nourrir son imaginaire du livre, de la variété de ses codes graphiques et du déploiement visuel de ses mises en page, je ne prolongerai cependant pas ici sur ces questions qui intéressent les spécialistes et qui se trouvent très en amont par rapport aux préoccupations courantes. Je préfère passer sans transition à l’autre bout de la chaîne, en aval pour ainsi dire, et m’intéresser rapidement pour finir à la production poétique d’un certain genre, dit de post-avant-garde ou de néo-avant-garde, selon l’humeur ou la rancœur des critiques. Cette production a l’avantage sur la page de l’abécédaire de 1867 qu’elle sait se contenter de peu. On n’a en effet pas besoin d’une telle profusion graphique pour promouvoir la question de l’autoréférentialité du régime visuel de l’écriture. La sobriété absolue peut également faire l'affaire. Je n’en prendrai qu’un exemple et resterai pour garder une certaine cohérence à mon propos sur le terrain de l’abécédaire.

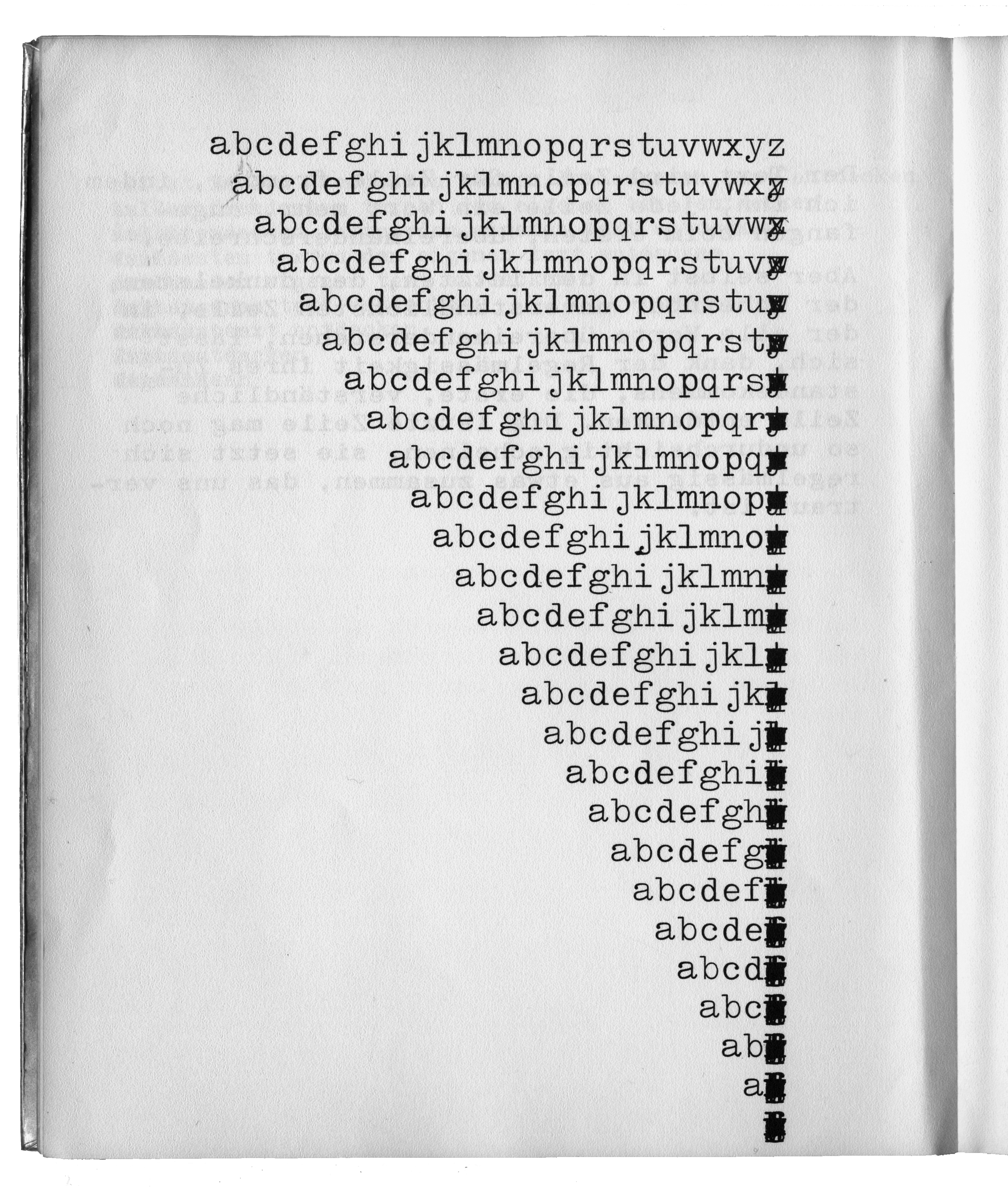

Il s’agit en l'occurrence d’un texte visuel de Claus Bremer  Claus Bremer : « abcdefghijklmnopqrstuvwxyz », Texte und Kommentare, 1968 qui relève de ce qu’on appelle communément la poésie concrèwte, cette poésie que tous voulaient voir être morte en 1968 et dont mon patron de thèse, à la Sorbonne, dira, vingt-cinq ans plus tard, qu’il aimait bien la lire, mais que ça s’arrêtait là.

Claus Bremer : « abcdefghijklmnopqrstuvwxyz », Texte und Kommentare, 1968 qui relève de ce qu’on appelle communément la poésie concrèwte, cette poésie que tous voulaient voir être morte en 1968 et dont mon patron de thèse, à la Sorbonne, dira, vingt-cinq ans plus tard, qu’il aimait bien la lire, mais que ça s’arrêtait là.

C’est précisément en 1968 que Claus Bremer, poète concret d’origine allemande ayant longtemps vécu et travaillé en Suisse, publie ce texte visuel dans un recueil intitulé Texte und Kommentare (Textes

et Commentaires) Claus Bremer, « Texte und Kommentare », Zwei Vorträge, Steinbach, 1968, Anabas-Verlag Günter Kämpf. qui en dit long sur l’acceptabilité de ce type de pratique poétique dans les milieux autorisés de l’époque. L’auteur envisage en effet une publication en quelque sorte double, adjoignant à ses textes des commentaires de son cru en regard pour que ces textes passent mieux la rampe. C’est dire si dans le contexte de la mort annoncée du type de production poétique qu’il pratique, il croit en l’autonomie et en l’autosuffisance de ses dispositifs textuels. Ne polémiquons pas cependant a posteriori et contentons nous donc pour l’heure de cet exemple qui se suffit totalement à lui-même.

Cet abécédaire concret illustre assez bien l’enjeu de la poésie concrète dans son ensemble qui, disons le en une formule expéditive, est de placarder la langue, pour l’avoir toujours à l’œil, dans l’espace public du visible. Il s’agit en bref de coller la langue au pilori que constitue la page. Son auteur, Claus Bremer, prône pour sa part la pratique d’une poésie non tant engagée qu’engageante, qui est censée engager donc non tant son auteur que son lecteur, et qui donne à ce dernier toute sa place, pour ne pas dire littéralement presque toute la place. Cette pratique poétique se veut de ce point de vue une contribution claire à ce qu’en employant tout de suite les grands mots, il appelle la dénazification poétique. Il s’agit, je cite Bremer, d’une « tentative de vaincre la dictature du Moi dans la poésie et le totalitarisme poétique ». Bremer conçoit ses textes visuels, je le cite toujours, comme « sa réponse poétique au fascisme » et comme sa « façon de ‘démocratiser’ la poésie ». in : Bremer, Claus : « Wie konntest Du konkrete Poesie schreiben ? », in : « orte, Schweizer Literaturzeitschrift », hrsg. von Werner Bucher, 7. Jg, Nr. 32, Zürich, 1981, Verlag Werner Bucher, resp. p. 23 et 31. Je n’ai pas le loisir ici d’expliciter plus avant le contexte allemand de la production de ces textes visuels, je dirai donc simplement que les poètes concrets de l’immédiate après-guerre ont vu dans le recours au visible une sorte d’issue à l’impasse historique qui avait vu la poésie et la langue, son véhicule, sombrer dans le national-socialisme. Exhiber, à travers la mise en avant résolue de la plasticité de l’écriture, la langue sur la surface d’une page en la tenant pour ainsi dire à la fois à distance et à portée de main pour le lecteur, ce fut pour eux l’occasion de tenter un nouveau départ après le chaos et de relancer la poésie sur une base autre dont l’objectif principal était de ne pas laisser une quelconque mainmise idéologique phagocyter la poésie et sa langue.

Plonger la langue délibérément dans le visible, c’est la soustraire d’emblée à la fluidité et à la linéarité continue, c’est la mettre évidemment en danger, en crise, et l’exposant au régime de l’image qui est celui de la fragmentation et du discontinu, c’est lui promettre le heurt. La soumettre à ce régime, c’est lui assurer également une ouverture à l’une de ses caractéristiques fondamentales qui est d’être multidirectionnel. Appréhender ainsi la langue comme on appréhende l’image, c’est s’assurer la possibilité a priori d’aller dans les quatre sens à la fois et de ne pas se laisser tenailler par l’apprentissage monovalent et rigidifiant, dicté par la langue, pour ce qui est du rapport de celle-ci au visible et qui entraîne à toujours aller vers la droite et peu à peu vers le bas.

Que voit-on donc sur cette page, profusément blanche par rapport à la page typographiée courante, et sur laquelle s’étale un dispositif typographique à l’allure imperturbable et surtout perceptible du premier coup d’œil ?

Il est entendu que je ne vais pas ici m’étendre sur cette typographie homemade que la machine à écrire primitive offrait à une certaine époque à tout apprenti écrivain, avec ce goût du « j’y suis déjà », ni discuter de la pertinence ou de la non-pertinence de son intégration dans le giron de ce qu’on devrait appeler alors, par contraste, la typographie industry made. Cette typographie homemade d’un autre âge reprend les principales caractéristiques de l’autre, à quelques réserves près, tout comme la typographie digitale d’ailleurs qui dans son usage moyen, non professionnel, est somme toute plus proche de la homemade que de l’autre.

Que voit-on donc sur cette page ? Avant de tenter de répondre à cette question, j’aimerais en poser une autre dont j’aimerais m’occuper d’abord.

Que peut-on lire en effet à la première ligne qui se trouve en haut du dispositif typographique présenté sur cette page ?

Pour répondre, je vais me permettre de demander au lecteur d’oraliser sa lecture pour lui. Si le lecteur est francophone, il lira à haute voix cette première ligne en version non originale. Kurt Schwitters l’aurait, pour information, lue différemment, dans une version plus proche certainement de celle de l’auteur germanophone Claus Bremer, et pourtant il s’agit exactement, vous pouvez le constater de visu, du même dispositif visuel.

Pour ma part, je lis donc la première ligne en français à la manière du maître qui m’a appris à lire il y a quelque temps déjà :

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Jusqu’ici tout va bien. Je m’en sors correctement et mon maître assurément aurait été content.

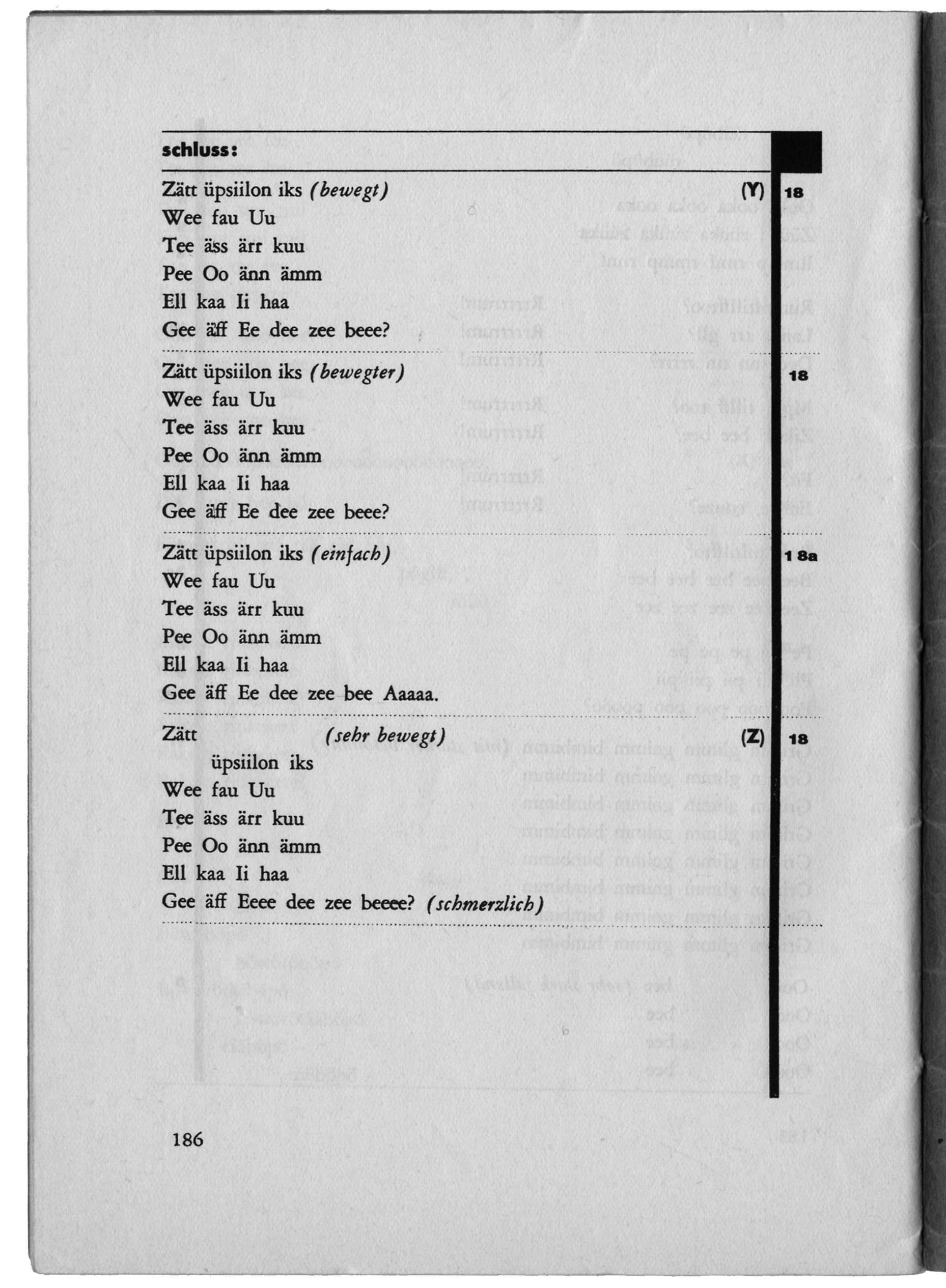

Évidemment j’aurais pu m’amuser tout de suite à jouer le trouble fête et à essayer de lire cette ligne à la manière du même Kurt Schwitters, en version alternative, Kurt Schwitters : « ursonate », in : « merz 24 », hannover, 1932, merzverlag, p. 186. à l'envers, comme dans la transcription oralisée qu'il en fait dans la dernière page de sa Sonate aux sons primitifs. Chiche !  Kurt Schwitters : « ursonate », in : « merz 24 », hannover, 1932, merzverlag, p. 186

Kurt Schwitters : « ursonate », in : « merz 24 », hannover, 1932, merzverlag, p. 186

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

C’est nettement moins bien. Je ne suis pas sûr que Kurt Schwitters aurait été très content. Ni mon maître d’ailleurs, à la différence près que lui, pour des questions de cohérence civilisationnelle, ne me l’a jamais fait lire de cette façon. J’aimerais maintenant lire la deuxième ligne à ce que j’aurais quelque mal après Schwitters à nommer l’endroit.

abcdefghijklmnopqrstuvwx…yz

Désolé je n’y arrive pas. Claus Bremer m’a bien eu, et ce dès la deuxième ligne en partant du haut. À celui qui doute encore de la nature profondément visuelle de ce dispositif, je propose de passer directement à la dernière ligne.

J’y vais. Je lis donc la dernière ligne.

Un, deux, trois : Néant.

Convaincu ?

Tentons maintenant de répondre rapidement à la première question posée tout à l’heure.

Que voit-on donc dans ce dispositif qui ne s’oralise finalement avec satisfaction qu’à la première ligne ?

On y voit un alphabet bas de casse, qui correspond du point de vue de la langue à celui de la plupart des langues occidentales, dépourvu bien sûr de ses diacritiques, subir de ligne en ligne une translation vers la droite et rater pour ainsi dire le coche à la fin de chaque ligne. Ne parvenant symboliquement pas à passer à la ligne dans ce qui serait le dispositif typographique commun d’un texte courant qui peut être aussi poétique, ce qui explique la translation compensatoire du début de la ligne suivante, il subit à la fin de la ligne une sorte de passage à tabac, deux caractères en venant à se télescoper concrètement, provoquant visuellement un empilement qui a pour effet de contrarier la lecture. En descendant d’une ligne à chaque fois, le traitement empire, ce qui génère de ligne en ligne une cacographie toujours plus importante qui atteint son paroxysme à la dernière ligne où l’alphabet est devenu visuellement totalement cacographique.

Vous me pardonnerez, je l’espère, le ton facétieux sur lequel je me suis laissé aller à décrire ce qui s’offre comme un jeu visuel d’un certain style, sobre et provocateur, et dont l’efficacité semble implacable. Mais il semble difficile de garder son sang-froid face au spectacle jubilatoire d’un alphabet réduit visuellement au silence par un mécanisme simplissime dont l’effet immédiat peut consister à susciter chez son spectateur une prise de conscience rétroactive paradoxale, celle évidemment de la toute-puissance de la procédure scripturale à travers laquelle la langue en vient à s’inscrire sur un support où elle peut devenir l’objet de toutes les manipulations. En compactant ainsi de ligne en ligne le même nombre de signes en un pâté graphique de plus en plus charnu, le dispositif, mis en œuvre par Bremer, d'inscription graphique d’un simple alphabet sur la page prise comme espace de déploiement visuel comporte exactement le même nombre d’informations par ligne, mais il permet surtout au lecteur de se muer en spectateur de son propre avènement en tant que lecteur-spectateur. Confronté à une telle procédure systématique et objectivante, qui fonctionne par ailleurs sur les principes de sobriété et d’économie qui sont le propre de la typographie, il ne peut en effet s’abstraire tout de suite de la page où est installé le dispositif et filer droit dans la langue ou dans la fable. Piégé en quelque sorte dans la fible, dans l’abécédaire concret, à travers cette page-écran à la plastique déconcertante à première vue qui fige progressivement, en les empilant, les éléments constituants de ce que j’appelais tout à l’heure le matériel linguistique élémentaire disponible, il est obligé de se projeter dans l’énigme visuelle que constitue leur déploiement incongru et d’expérimenter une lecture d’un nouveau type qui consiste à se colleter d’abord au visible qui, en amont, a, comme on le sait maintenant, la charge du lisible. Il doit prendre ainsi en compte le dispositif d’inscription et prendre notamment les lettres pour ce qu’elles sont, des lettres, un matériel graphique et conceptuel prêt à l’usage, mais non encore utilisé en tout cas selon le régime linguistique.

La typographie devient par conséquent le moyen d’objectiver cette mise à disposition, cet étalage, de la langue et de ses composants élémentaires qui sont pour ainsi dire prêts à l’emploi et qui ne se sont pas encore dévoyés dans un usage circonstancié. Le lecteur-spectateur n’est donc plus ici dans le cadre restrictif et ambivalent de l’apprentissage de l’abécédaire traditionnel, en tout cas pas dans celui dont la finalité explicite est la lecture. Il s’agit pour lui d’expérimenter autre chose. C’est le visible qui prend en effet concrètement en charge la procédure et qui permet d’en rester au stade de la fabrique. À en rester à l’alphabet présenté noir sur blanc comme une image, on résiste à l’appropriation intempestive que la langue se fait de l’écriture au point de la faire proprement disparaître. On offre un point de résistance à la dissolution de la forme dans le flux de la langue. On échappe au pouvoir de la fable pour rester dans la fible.

Mais la fible, compactée en un pâté cacographique au bas du dispositif qui a même risqué, il s’en est fallu d’un blanc, d’être la victime de la force centrifuge, laisse envisager une issue qui ne relève pas forcément de la désespérance. Pour peu qu’on instrumentalise les capacités multiples du visible en procédant à une vision tous azimuts et à ce que je ne me permettrais plus d'appeler l’envers du lisible, en courant donc de bas en haut et de droite à gauche, elle permet d’accoucher littéralement, lettre après lettre, de l’alphabet qui, lui-même, par extrapolation, accouchera possiblement de l’infini du lisible dans le blanc étal. Au lecteur-regardeur donc d’extrapoler dans ce sens, si cela l’enchante.