L’art de la micrographie dans les bibles hébraïques médiévales : de la lettre à la vénération

L’interdit de la représentation et l’art de l’enluminure des manuscrits hébreux de la Bible

L’interdit de la représentation est exprimé sans ambiguïté dans le Pentateuque dans Exode 20, 2-5 :

Tu n'auras point d'autre dieu que moi. Tu ne te feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point ; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui poursuis le crime des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, pour ceux qui m'offensent ; et qui étends ma bienveillance à la millième, pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements.

Lorsque le Dieu un et invisible se manifeste aux femmes et aux hommes, rares sont ceux qui peuvent le contempler face à face, aucune image ne peut le représenter et ne peut être vénérée. Le culte des idoles, quant à lui, auquel le patriarche Abraham et ses descendants s’opposent, est rigoureusement interdit et combattu.

Dans le domaine des manuscrits hébreux de la Bible, au Moyen Âge, l’interdit de toute représentation figurative n’a pas eu semble-t-il un caractère aussi strict que l’interdit de la représentation figurative dans les manuscrits du Coran en Islam. Il n’en demeure pas moins, qu’à la différence des bibles chrétiennes, et en particulier des bibles moralisées essentiellement, les décors figuratifs que l’on trouve dans certaines bibles hébraïques copiées en France et dans le Nord de l’Europe entre le treizième et le quatorzième siècle n’ont pas en tout état de cause le même rôle car les images que l’on y trouve ne sont pas offertes à la dévotion des fidèles comme soutien à la prière.

Tout au long des siècles, dans les pays dans lesquels ils furent exilés, les Juifs ont adopté certains usages liés à l’art du livre et à son enluminure. Dans les pays du nord de l’Europe, les miniatures et les décors s’inspirent de celles que l’on trouve dans les manuscrits latins. Dans les pays du sud de l’Europe et en particulier en Espagne, l’art de l’enluminure s’est exprimé de façon unique et singulière.

Rouleau de la Torah et codex

Il convient de retracer l’histoire des manuscrits bibliques pour saisir la continuité et les ruptures dans les formes du texte.

Les plus anciens vestiges du texte hébreu de la bible ont été découverts à partir de 1947 dans des grottes à Qumran surplombant la Mer morte. Ils datent du premier siècle avant notre ère et nous permettent de nous représenter ce à quoi ressemblaient les premiers manuscrits contenant le texte biblique. Copiés sur des rouleaux de parchemin ou de cuir, en colonnes, sans notes ou sans apparat critique, ces manuscrits ne présentent aucun élément de décor fusse-t-il aniconique. Comme nous l’a appris l’étude des fresques de la synagogue de Dura Europos en Syrie, le texte biblique était copié sur des rouleaux conservés dans la synagogue comme c’est toujours le cas aujourd’hui. Le Pentateuque, la Torah, texte sacré par excellence, lu en portion chaque samedi, en public, était conservé dans une niche dans le mur de la synagogue orienté vers Jérusalem. Un passage de l’évangile de Luc (Luc 4, 17) nous apprend que les livres prophétiques copiés eux aussi en rouleaux étaient conservés sur l’estrade, dans l’armoire située sous le pupitre.

Avec l’apparition du livre relié ou codex (pluriel codices), la forme du rouleau fut conservée pour copier le Pentateuque destiné à la lecture publique synagogale les jours de shabbat et de fête. Les codices sont quant à eux réservés pour l’étude, la lecture privée. À l’instar du texte copié dans les rouleaux, le texte biblique hébreu que l’on copie dans les codices est mis en page selon la jurisprudence rabbinique. Cette mise en page qui a peu évolué depuis a été codifiée dès le VIIe siècle : paragraphes, saut de pages, disposition particulière pour certains passages tel le Cantique de la mer rouge (Exode 15 :1-18) ou la prière de Moïse (Deutéronome 32 :1-52). L’essentiel des règles de copies fut par la suite codifié et fixé vers le XIIe siècle par Maïmonides (1135-1204) dans son ouvrage Mishneh Torah. L’usage des codices fut réservé à la copie du texte hébreu biblique accompagné de sa vocalisation et des commentaires orthographiques. En effet, vocaliser et annoter le texte biblique était devenu nécessaire afin d’éviter toute lecture fautive entraînant un risque de dénaturer les commandements. L’hébreu est une langue qui ne s’écrit qu’avec les consonnes. La prononciation du texte sacré est donc d’une grande importance. Les grammairiens ont donc mis en place un système de points suscrits et souscrits afin de noter la prononciation du texte consonantique. Ils ajoutèrent également des accents pour ponctuer le texte et en fixer ainsi le sens.

Les plus anciens codices de la Bible hébraïque parvenus jusqu’à nous ont été copiés vers la fin du Xe siècle de notre ère. Dans le codex de Leningrad et celui d’Alep, le texte hébreu est calligraphié en colonnes, deux ou trois, et le texte est accompagné entre les colonnes de notes données sous forme abrégée ainsi qu’un texte copié en lettres hébraïques de petit module, dans les marges supérieures et inférieures du feuillet.

Le texte copié, objet de vénération et de contemplation

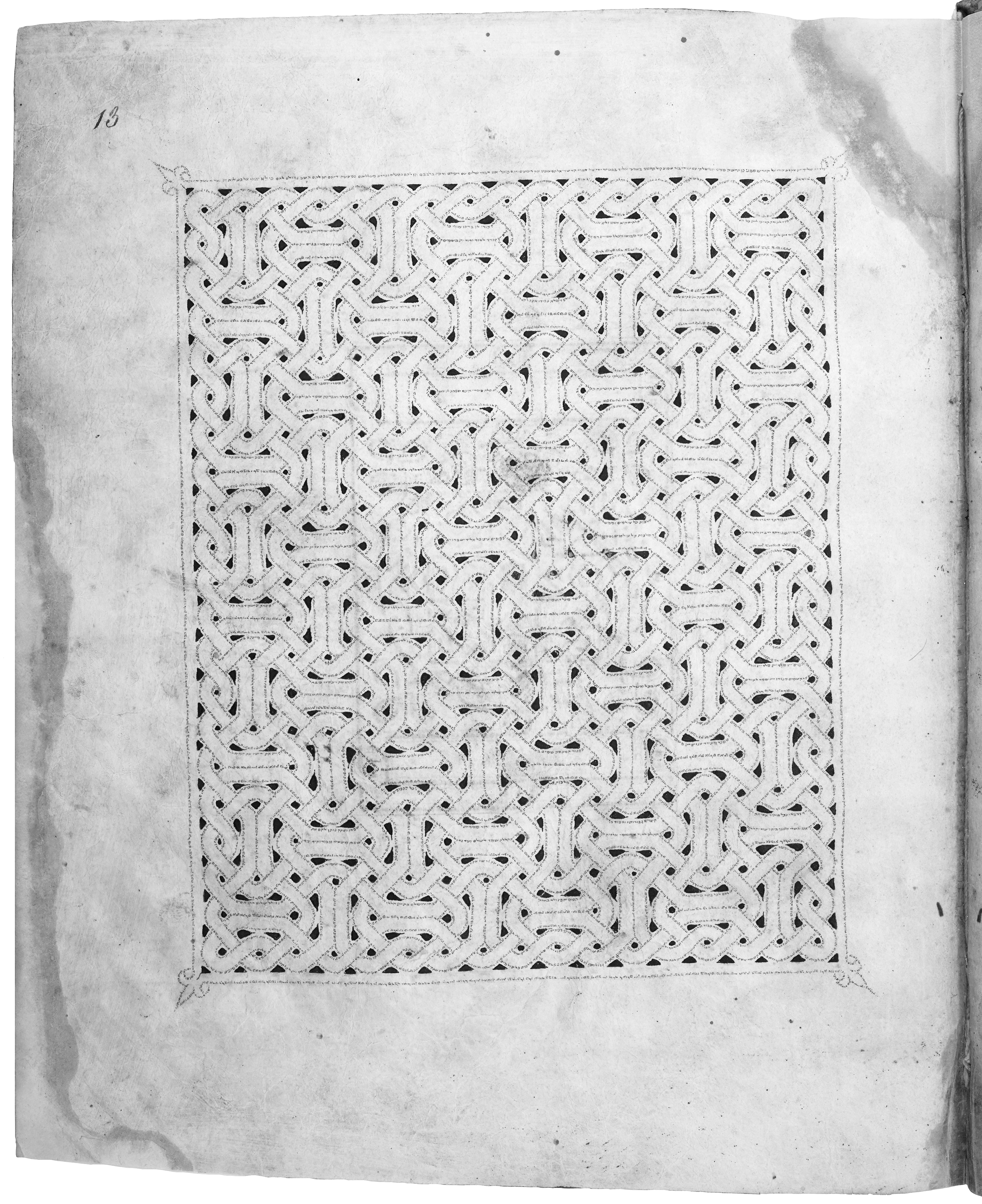

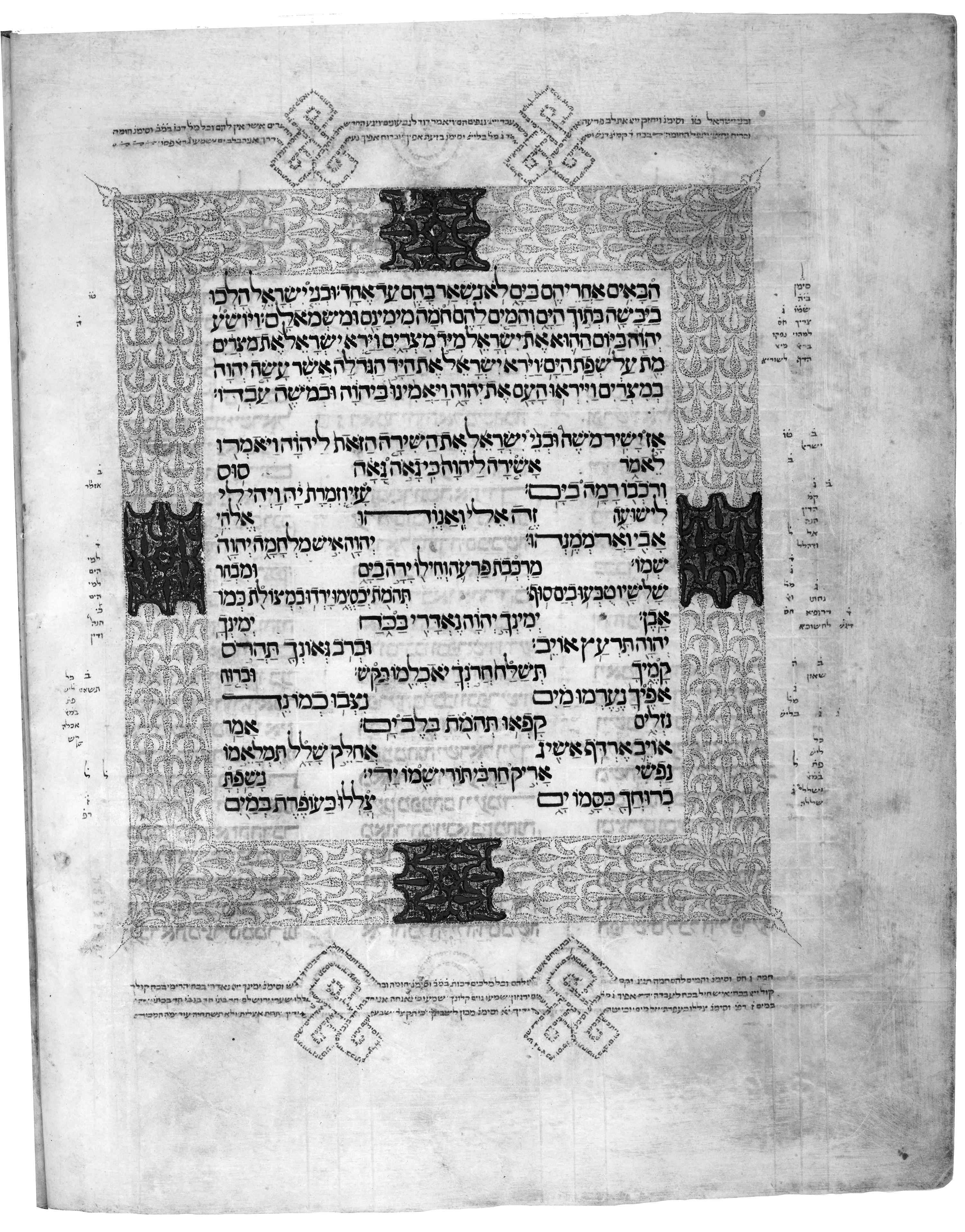

Manuscrit Hébreu 1314 : Bible hébraïque, copiée à la fin du XVe siècle dans le sud de la Péninsule ibérique, F. 13 r., page tapis, le texte calligraphié est celui des Psaumes Au Moyen Âge, les Juifs trouvèrent dans la copie des manuscrits de la Bible et dans leur décor une forme d’expression artistique. La mise en page du texte hébreu en constitue le principal élément de décor. Le texte doit être embelli par une calligraphie soignée et rigoureuse respectant les règles de mise en page. Le principe du hidour c’est-à-dire de l’embellissement est essentiel dans la pratique des commandements en général et s’applique également à la copie du manuscrit. C’est aussi l’expression d’un niveau plus élevé de spiritualité.

Manuscrit Hébreu 1314 : Bible hébraïque, copiée à la fin du XVe siècle dans le sud de la Péninsule ibérique, F. 13 r., page tapis, le texte calligraphié est celui des Psaumes Au Moyen Âge, les Juifs trouvèrent dans la copie des manuscrits de la Bible et dans leur décor une forme d’expression artistique. La mise en page du texte hébreu en constitue le principal élément de décor. Le texte doit être embelli par une calligraphie soignée et rigoureuse respectant les règles de mise en page. Le principe du hidour c’est-à-dire de l’embellissement est essentiel dans la pratique des commandements en général et s’applique également à la copie du manuscrit. C’est aussi l’expression d’un niveau plus élevé de spiritualité.

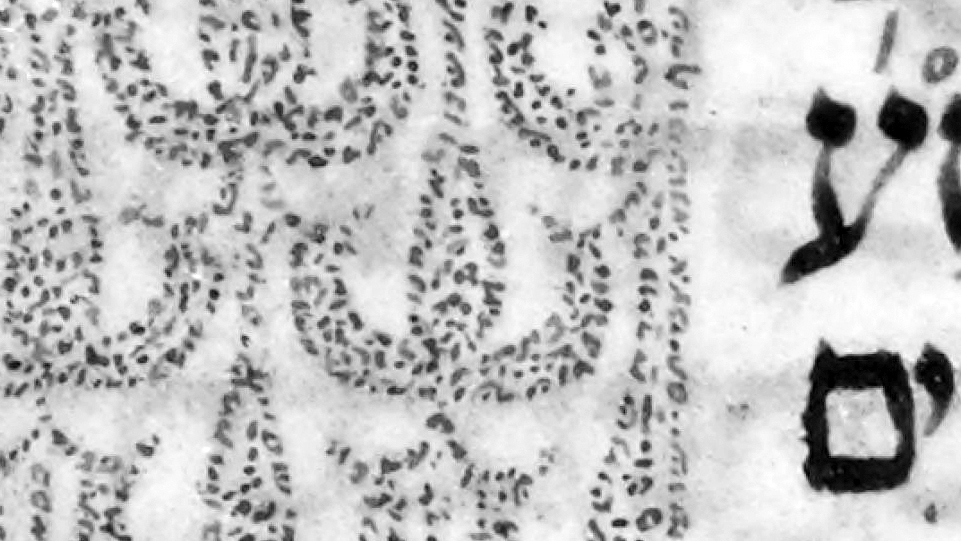

Ces décors s’inspirèrent également des modes et motifs de l’art des pays et époques dans lesquels vivaient ces communautés. C’est dans ce contexte que l’on vit apparaître dans les bibles hébraïques copiées en Espagne dès le XIIIe siècle et jusqu’à la fin du XVe siècle, des décors réalisés au moyen de lignes d’écriture en petit module réalisant de véritables parures ornementales que l’on nomme micrographie, du grec micros « petit » et graphé « lettre ». Les scribes ont utilisé surtout la massore, ensemble de notes critiques sur le texte hébreu de la bible. Dès le Haut Moyen Âge sur les plus anciens codices ces notes accompagnent le texte hébreu dans les manuscrits.

Il en existe deux types. L’un utilise le texte de la grande massore, l’autre se trouve sur les pages liminaires aux bibles hébraïques médiévales séfarades qui traditionnellement contiennent un commentaire grammatical du texte hébreu.

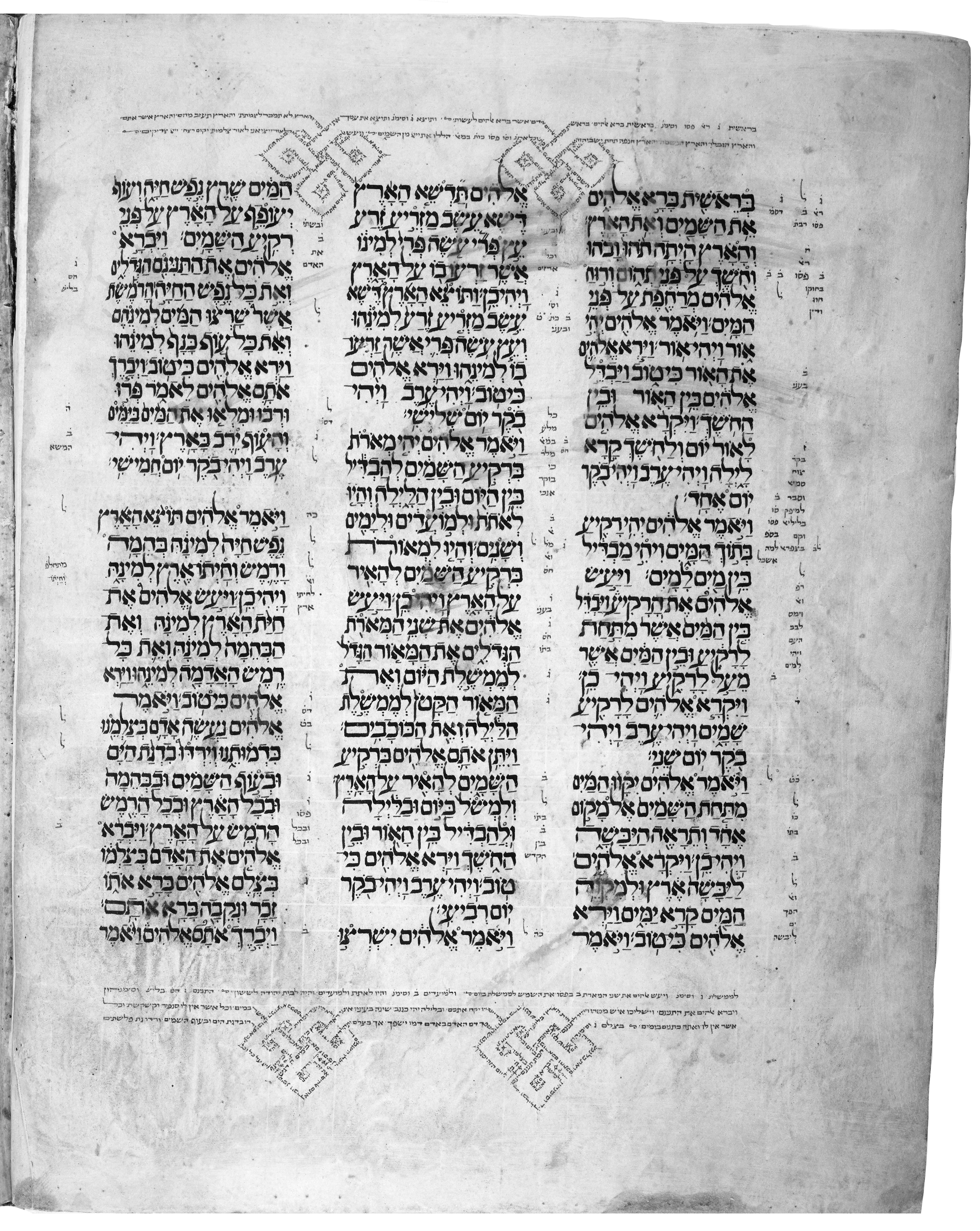

La grande massore est un commentaire du texte hébreu de la bible qui fut rédigé vers la fin du Xe siècle de notre ère. Il recense les nombreuses particularités orthographiques du texte sacré et entre autres signale si un même mot s’écrit différemment dans deux passages différents de la bible. Les lignes d’écriture placées au-dessus et au-dessous du texte copié en colonne de plus petit module sont alors réalisées selon des motifs géométriques. Les motifs sont le plus souvent simples et composés d’entrelacs. Dans le cas du manuscrit hébreu 1314, bible hébraïque copiée en Espagne à la fin du quinzième siècle, le scribe a calligraphié en lignes et entrelacs la massora copiée dans les marges supérieures et inférieures de chaque feuillet de début et de fin de cahier.  Manuscrit Hébreu 1314, Ibid., F. 1, Genèse, chapitre 1

Manuscrit Hébreu 1314, Ibid., F. 1, Genèse, chapitre 1

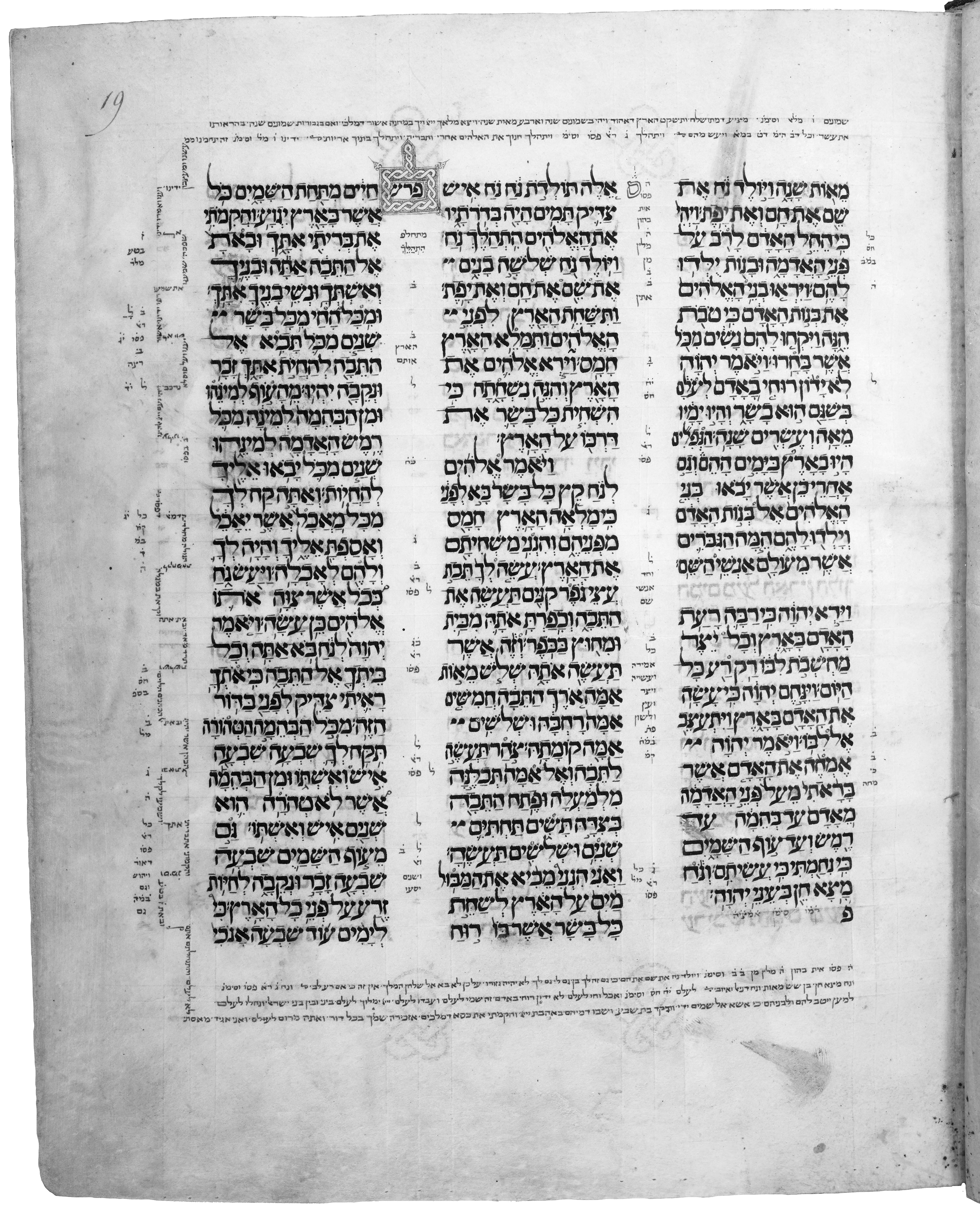

Tandis qu’aux feuillets suivants, le scribe se contente de copier les lignes de la massore de façon horizontale, sans motifs particuliers ; à l’exception peut-être de quelques motifs géométriques en fin de ligne lorsqu’il n’a plus de place pour copier le texte.  Manuscrit Hébreu 1314, Ibid., F. 19, Genèse, chapitre 1

Manuscrit Hébreu 1314, Ibid., F. 19, Genèse, chapitre 1

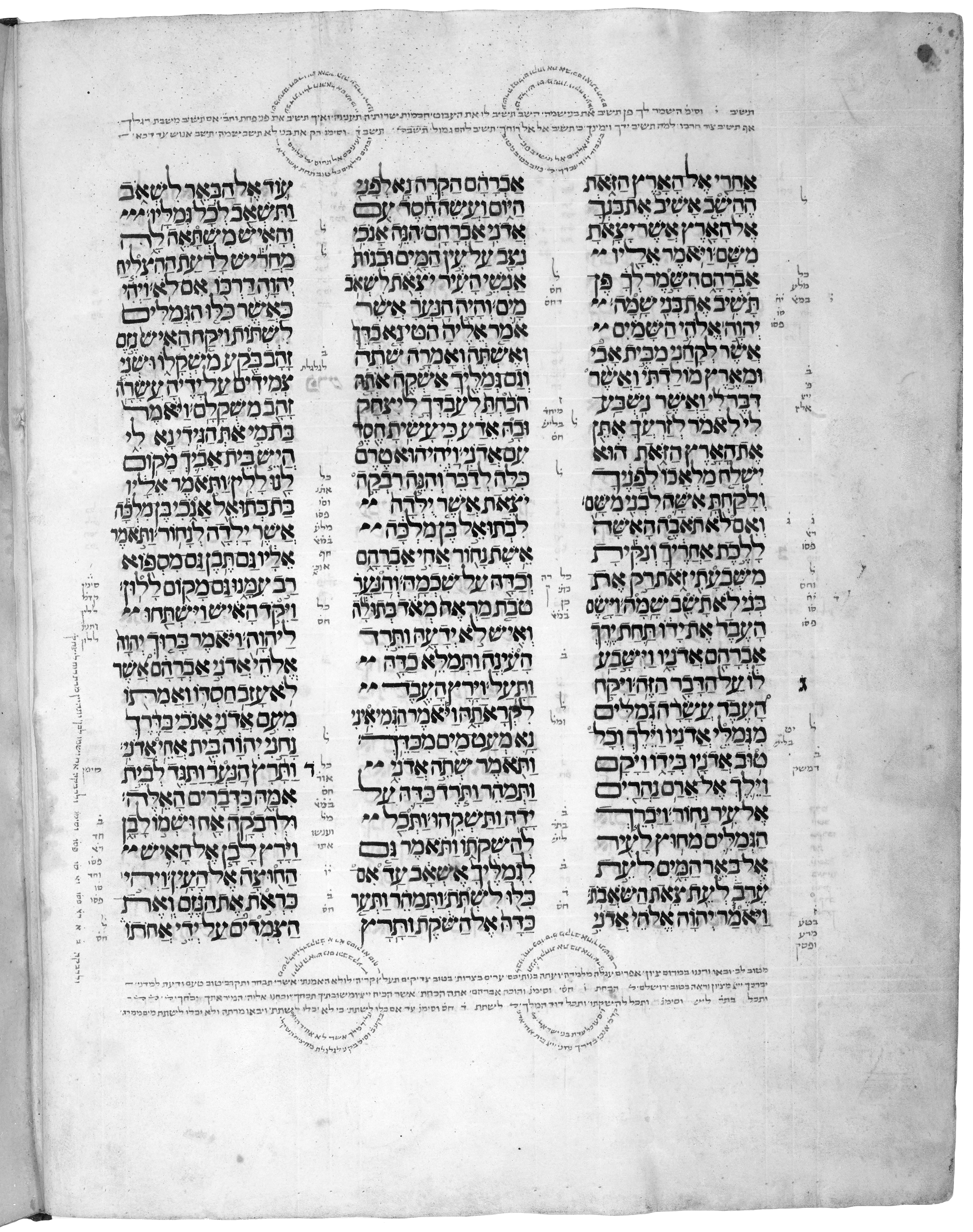

Les motifs sont variés et n’ont pas forcément une signification. Ils semblent être laissés à l’appréciation du copiste comme on le voit sur ce feuillet où le motif en cercle est différent des entrelacs que l’on trouve sur les feuillets précédents et suivants.  Manuscrit Hébreu 1314, Ibid., F. 27 v., Genèse chapitre 23 :1

Manuscrit Hébreu 1314, Ibid., F. 27 v., Genèse chapitre 23 :1

Dans tous les manuscrits, ainsi que dans les éditions modernes de la Bible, le texte du livre de l’Exode relatant le passage de la Mer rouge est traditionnellement copié en quinconce. Dans le manuscrit hébreu 1314, la massore est copiée de façon ornementale, autour du texte, accentuant la majesté du Cantique d’action de grâce entonné par les Hébreux après qu’ils eurent échappé aux armées de Pharaon. Les lignes ondulées du texte de la massore semblent évoquer l’ondulation des flots et les poissons.  Manuscrit Hébreu 1314, Ibid., F. 52 v., Cantique de la Mer rouge, Exode chapitre 15 :1-18

Manuscrit Hébreu 1314, Ibid., F. 52 v., Cantique de la Mer rouge, Exode chapitre 15 :1-18

Le paratexte est copié autour du Cantique de la Mer rouge en lettres d’un module encore plus petit que celui des lignes de la grande massora dans les marges supérieures et inférieures de la page.  Manuscrit hébreu 1314, Ibid., F. 52 v., décor réalisé avec le texte du commentaire de la massore autour du Cantique de la mer des Joncs (Exode 15, 1-18)

Manuscrit hébreu 1314, Ibid., F. 52 v., décor réalisé avec le texte du commentaire de la massore autour du Cantique de la mer des Joncs (Exode 15, 1-18)

Le texte perd alors de sa lisibilité. Mais le texte est présent.

La lettre hébraïque représentation de l’invisible

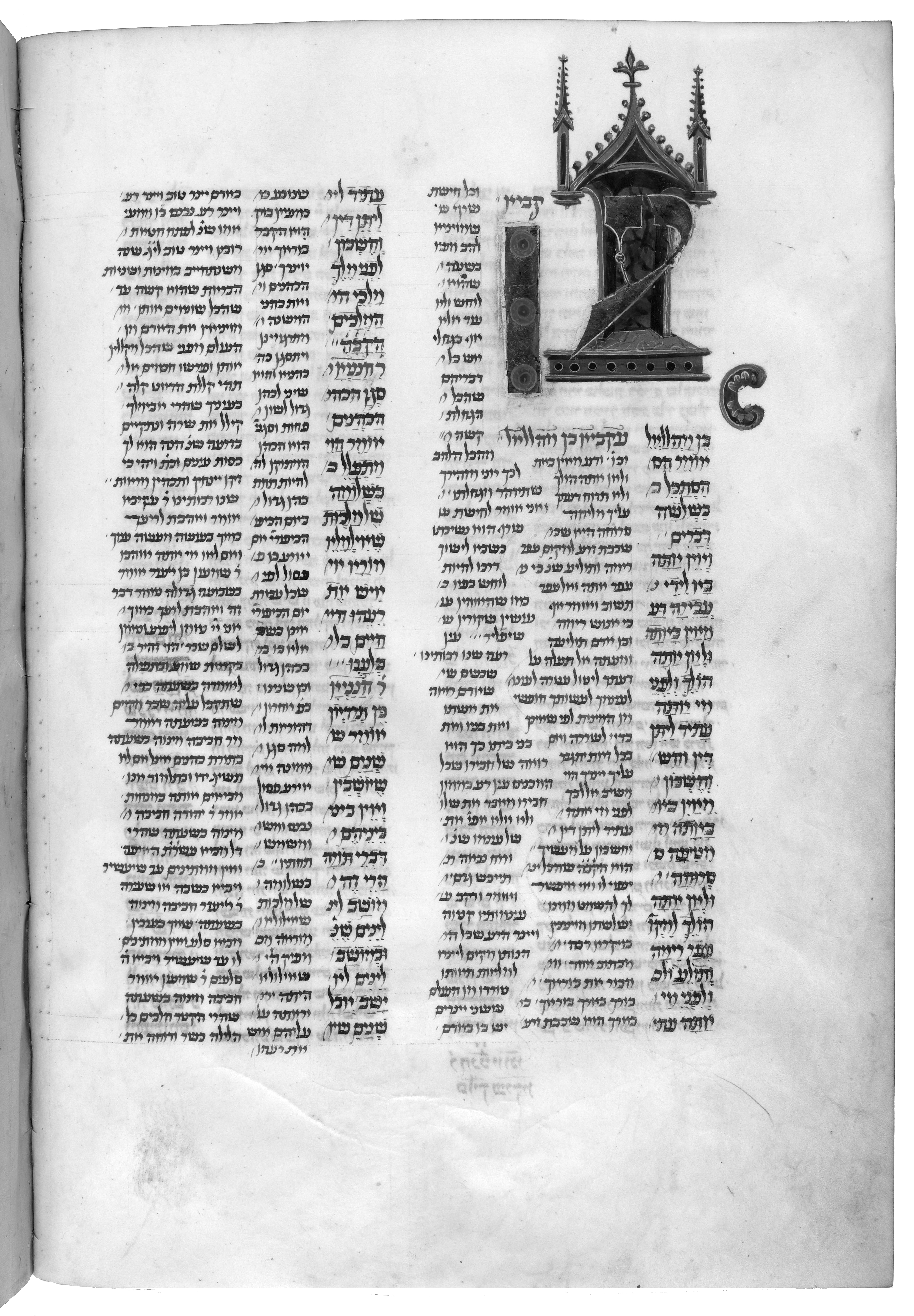

Manuscrit Hébreu 646 : Rituel de prières juives, Nord de la France, 1390, F. 38 v., la lettre vient prendre la place de la statue dans la niche Certains spécialistes se sont interrogés sur les rapports qui ont pu exister entre la tradition mystique et ésotérique juive qui se développe précisément en Espagne, Provence et Italie à l’époque où les plus belles bibles micrographiées furent réalisées, entre les XIIIe et XVe siècles. Parmi les textes mystiques les plus importants et les plus étudiés, le sefer yetsira, composé sans doute vers le IIIe de notre ère fait indéniablement écho à la micrographie hébraïque. Ce texte mystique établit les principes de la cosmogonie juive dans laquelle les 24 lettres de l’alphabet hébreu jouent le premier rôle. C’est à partir de ces lettres que Dieu crée l’univers. C’est avec elles qu’il dialogue. Il est indéniable qu’à défaut de pouvoir démontrer que les scribes s’inspirèrent de l’enseignement des maîtres kabbalistes, la place de la lettre hébraïque au sein de l’enseignement kabbalistique et l’influence de ce concept dans la pensée juive ne sont pas étrangers au développement de la ligne d’écriture comme élément de décor. En effet, la tradition mystique juive s’est construite à partir de la lettre hébraïque. Elle est également le sujet de l’exégèse mystique. Le texte des vingt-quatre livres qui composent la bible, les mots, lettres et jusqu’aux points voyelles et signes de cantillation qui l’accompagnent sont les éléments fondamentaux de l’enseignement mystique du judaïsme. La Kabbale fait l’exégèse du Monde depuis sa création. Les lettres rendent visible l’invisible.

Manuscrit Hébreu 646 : Rituel de prières juives, Nord de la France, 1390, F. 38 v., la lettre vient prendre la place de la statue dans la niche Certains spécialistes se sont interrogés sur les rapports qui ont pu exister entre la tradition mystique et ésotérique juive qui se développe précisément en Espagne, Provence et Italie à l’époque où les plus belles bibles micrographiées furent réalisées, entre les XIIIe et XVe siècles. Parmi les textes mystiques les plus importants et les plus étudiés, le sefer yetsira, composé sans doute vers le IIIe de notre ère fait indéniablement écho à la micrographie hébraïque. Ce texte mystique établit les principes de la cosmogonie juive dans laquelle les 24 lettres de l’alphabet hébreu jouent le premier rôle. C’est à partir de ces lettres que Dieu crée l’univers. C’est avec elles qu’il dialogue. Il est indéniable qu’à défaut de pouvoir démontrer que les scribes s’inspirèrent de l’enseignement des maîtres kabbalistes, la place de la lettre hébraïque au sein de l’enseignement kabbalistique et l’influence de ce concept dans la pensée juive ne sont pas étrangers au développement de la ligne d’écriture comme élément de décor. En effet, la tradition mystique juive s’est construite à partir de la lettre hébraïque. Elle est également le sujet de l’exégèse mystique. Le texte des vingt-quatre livres qui composent la bible, les mots, lettres et jusqu’aux points voyelles et signes de cantillation qui l’accompagnent sont les éléments fondamentaux de l’enseignement mystique du judaïsme. La Kabbale fait l’exégèse du Monde depuis sa création. Les lettres rendent visible l’invisible.

Il n’est donc pas aisé de savoir quelles furent les motivations qui poussèrent les scribes respectueux du texte sacré, des mots et lettres qui le composent, et pour lequel ils avaient à n’en pas douter la plus grande vénération, à utiliser la lettre hébraïque et des mots et versets sacrés afin de créer un décor autour du texte sacré. Présence du sacré au travers des lettres sacrées, la simplicité et le choix de la ligne d’écriture comme décor sont l’expression de leur foi en l’invisibilité de Dieu, et un moyen sans doute de se tenir éloigné de la représentation figurative.