Entrer dans le jeu

Elsa Baussier, Andréa Mordiconi et Morgane Vantorre, étudiantes en DSAA Design typographique, reçoivent Simon Renaud à l'école Estienne.

MV/ Quel est votre parcours ?

SR/ J’ai d’abord fait un baccalauréat F12 puis un BTS à la Martinière Diderot, à Lyon. C’était très technique et j’avais plutôt envie de faire des études d’art. J’ai eu le choix entre les Beaux-Arts de Nancy et les Arts décoratifs de Strasbourg où je suis allé parce que je savais que Pierre di Sciullo y enseignait. Ce fut ma première rencontre avec la typographie, même si l’enseignement de Pierre n’était pas directement centré sur ce domaine. C’était un cours qui s’apparentait à l’expression plastique dans la mesure où le terme de « design graphique » n’était pas employé. La section s’appelait « communication visuelle ». Son enseignement était assez large et la manière d’aborder les projets intéressante. Son approche du langage m’a beaucoup marqué. La typographie était une entrée pour produire des formes graphiques.

MV/ Qu’avez-vous fait à l’issue de vos études ?

SR/ Il y a eu plusieurs étapes. Quand je suis sorti des Arts décoratifs de Strasbourg, j’ai monté avec un partenaire un studio qui a connu plusieurs formes et qui, à un moment donné, s’est stabilisé sous le nom de « A is a name ». Cela a duré une dizaine d’années. Cela fait cinq ou six ans que je travaille seul.

MV/ Est-ce une volonté de votre part ?

SR/ Oui. Au début nous avions les mêmes envies, mais des manières de les réaliser différentes. Il y a eu un point de divergence et on s’est rendu compte qu’on prenait plus de temps à se mettre d’accord sur les formes que l’on créait, qu’à répondre aux commandes. Nous avons décidé d’arrêter. Cela correspondait également à une envie de mener des projets plus personnels. Conjointement, la possibilité d’enseigner s’est offerte à moi. J’ai donc trouvé plus intéressant de poursuivre mon activité en solo et de développer parallèlement des collaborations.

EB/ Vous avez un intérêt marqué pour l’esthétique Lo-fi numérique, déjà visible dans un projet conçu lors d’un post-diplôme à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie : le caractère Anamorphosis. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à ce type d’esthétique ?

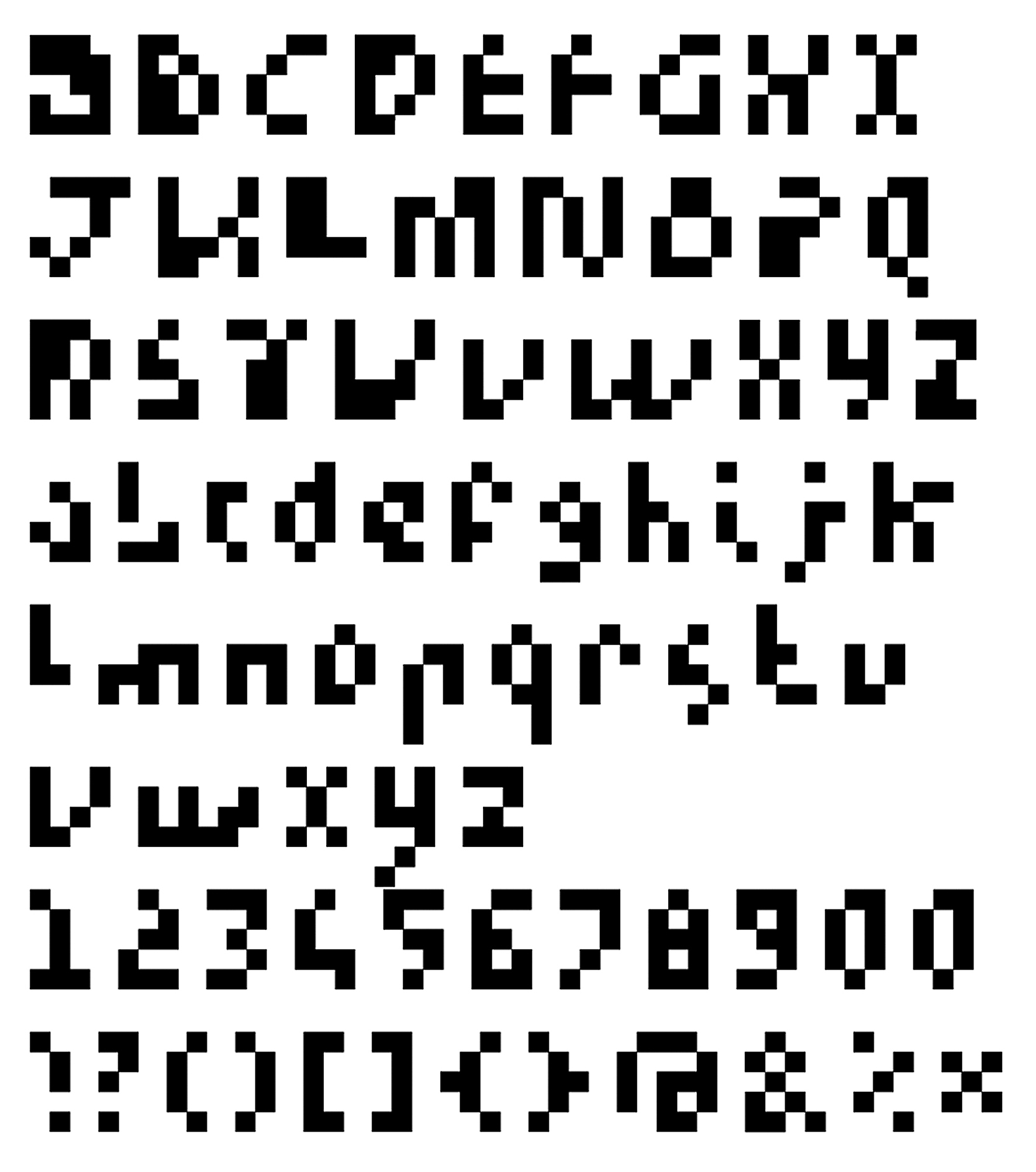

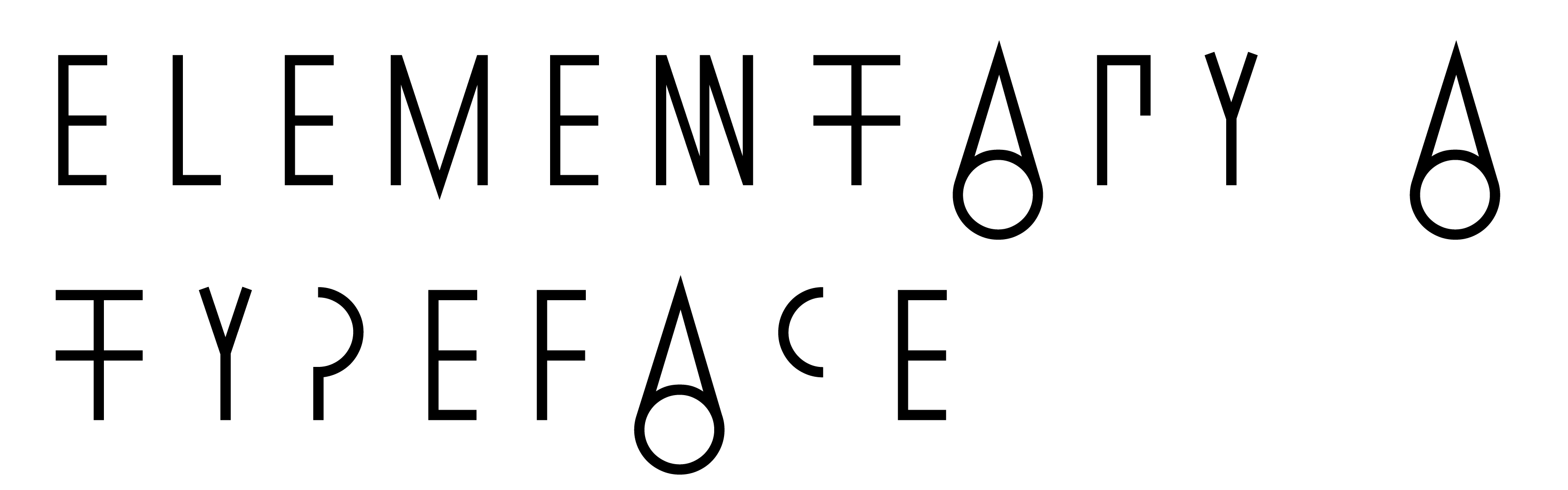

SR/ Mon envie était de convoquer un pan de l’histoire de la typographie, celui de la Blackletter, qui est à la fois usée, sur-usée et très marquée. Soit cela fait référence à l’univers médiéval des marques de bière, soit à des typographies emblématiques de l’Allemagne nazie, très géométriques, qui sont en fait assez belles. J’avais envie de replacer ce caractère dans le monde contemporain par le biais de la 3D. Je ne me suis pas intéressé au numérique tout de suite, même si c’était sous-jacent. Je me suis plutôt dirigé vers une exploration historique de la lettre en fouillant dans l’écriture des langues, dans les écritures non latines, en usage ou qui n’existent plus, comme le phénicien par exemple. En étudiant de nombreux systèmes d’écriture j’ai commencé la série Elementary A, B, C, D, E, F…,  Simon Renaud, « Elementary A », 2011

Simon Renaud, « Elementary A », 2011 Simon Renaud, « Elementary E », 2013 et, en parallèle, la mise en ligne de ma recherche intitulée Languages as Symbols, sur Tumblr, dont j’aimerais produire une nouvelle version.

Simon Renaud, « Elementary E », 2013 et, en parallèle, la mise en ligne de ma recherche intitulée Languages as Symbols, sur Tumblr, dont j’aimerais produire une nouvelle version.

Pour revenir à votre question sur le numérique, ma lecture du livre de Clarisse Herrenschmidt

Les trois écritures m’a incité à distinguer l’écriture des langues, l’écriture des nombres et l’écriture réticulaire qui est liée à la télégraphie. Aujourd’hui, c’est l’écriture binaire qui est la troisième écriture, celle qu’on utilise au quotidien dans le codage informatique. C’est à partir de ce constat et de ce livre que j’ai eu envie de continuer mon travail dans l’écriture du code numérique, à la fois dans « l’écriture-écran » et dans la cryptographie.

EB/ Qu’est-ce qui, dans votre quotidien, vous inspire ? Pour revenir à votre Tumblr justement, qu’est-ce qui attire votre regard et vient nourrir cet aspect de votre travail du code numérique ?

SR/ Ce que j’aime bien par rapport à cette question de la cryptographie, ou même du numérique, c’est aller chercher des formes décomplexées et brutes ou qui peuvent paraître désuètes, et les reconvoquer. Il y a aussi des formes qui n’ont pas été dessinées par des professionnels de la typographie et qui figurent des sortes d’accidents que je m’emploie à recréer.

EB/ Vous semblez attaché à l’instauration de contraintes souvent assez strictes. En quoi cela vous permet-il de vous émanciper des carcans typographiques classiques ?

SR/ Je n’ai pas eu de formation proprement dite en dessin de caractères, j’ai certes suivi quelques workshops, j’ai appris comme j’ai pu. Avec des amis qui ont fait le DSAA Design typographique — et qui s’arrachaient les cheveux quand je leur montrais des formes en leur demandant ce qu’ils en pensaient. Ou en suivant mon envie de faire un pied de nez en disant « vous n’aimez pas ? Je vais continuer ! ». Pour ce qui est des contraintes, j’ai toujours été fasciné par les travaux de l’OULIPO. Dans cette démarche il y a deux choses : il y a le fait de poser ses propres contraintes qui m’intéresse beaucoup, et de pouvoir à la fois se piéger et à la fois s’en sortir. C’est une façon de créer son propre labyrinthe. C’est quelque chose que j’ai souvent entendu de la part de réalisateurs ou réalisatrices qui disaient « c’est très compliqué le coup de la page blanche, il vaut mieux presque se mettre des contraintes ». On le voit bien aussi dans certain films qui ont un parti pris très fort. Ça donne souvent des choses assez surprenantes. Ça, ça m’intéresse aussi. Ce sont parfois des échecs, parfois ça marche. Parfois on se piège vraiment.

EB/ Pourquoi ne demandez-vous pas à d’autres de vous poser des contraintes ? Par exemple dans le projet d’identité du Fablab de La Villette, conçu avec le studio Chevalvert, vous avez, comme vous le dites, « brisé » les lettres, est-ce que cela aurait été possible qu’ils vous imposent cette contrainte ? Pourquoi ce choix de processus ?

SR/ Je n’ai jamais vraiment réfléchi à la question. Je pense que me poser mes propres contraintes me permet de rester maître de ce que je fais et de procéder par allers-retours en les mettant à l’épreuve et en les ajustant si besoin. Je pense que si la contrainte venait de quelqu’un d’autre, le feedback serait bien plus compliqué.

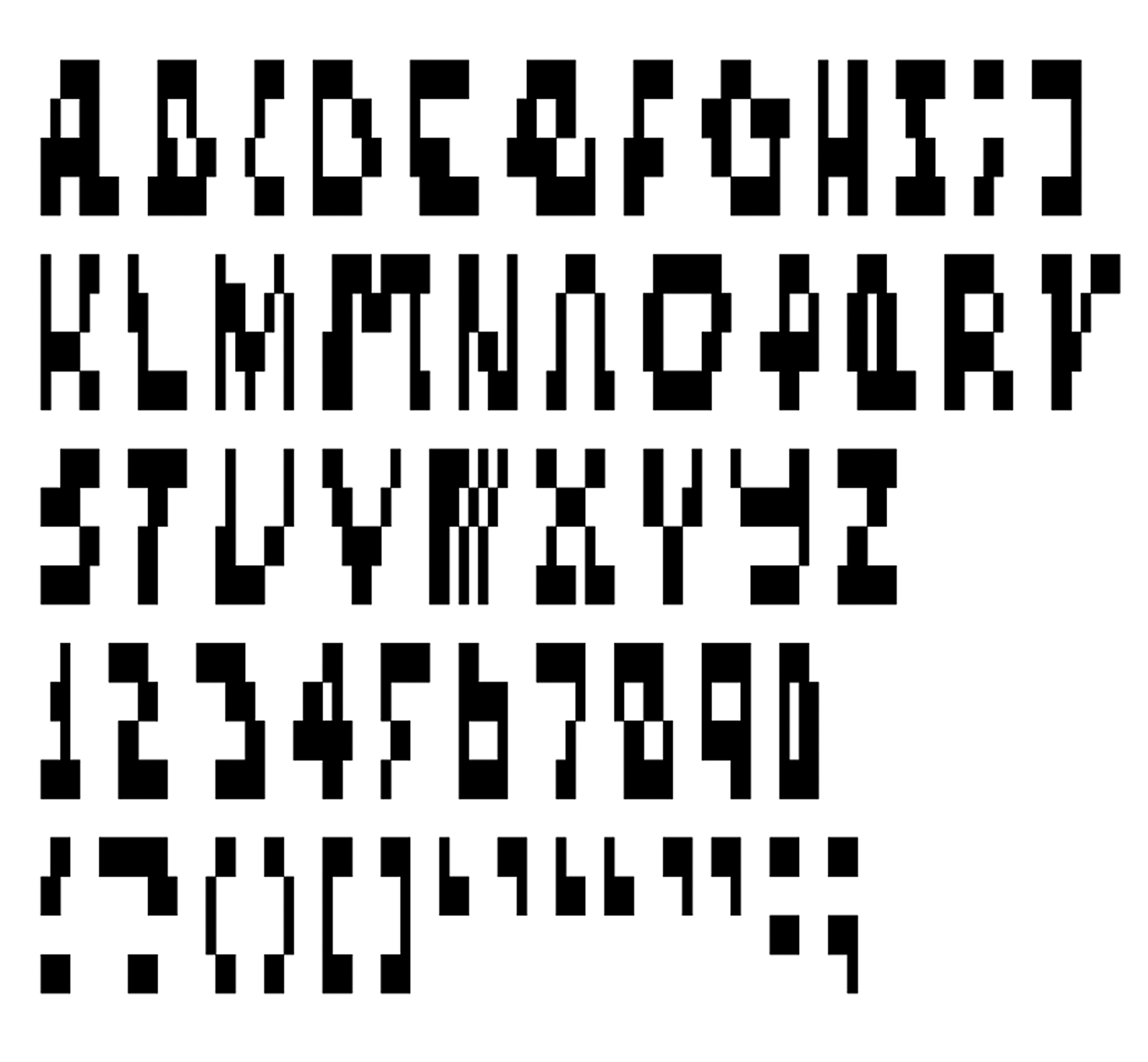

EB/ Pour votre projet de caractère Cipher A et C,  Simon Renaud, « Cipher A », 2014

Simon Renaud, « Cipher A », 2014 Simon Renaud, « Cipher A », 2014

Simon Renaud, « Cipher A », 2014 Simon Renaud, « Cipher A », 2014

Simon Renaud, « Cipher A », 2014 Simon Renaud, « Cipher C », 2016

Simon Renaud, « Cipher C », 2016 Simon Renaud, « Cipher C », 2016

Simon Renaud, « Cipher C », 2016 Simon Renaud, « Cipher C », 2016 vous avez expliqué que le point de départ était un QR code dans lequel vous vous êtes amusé à trouver des lettres.

Simon Renaud, « Cipher C », 2016 vous avez expliqué que le point de départ était un QR code dans lequel vous vous êtes amusé à trouver des lettres.

SR/ J’ai en effet une fascination pour ces formes qui sont à la base abstraites. C’était à la période où j’allais plutôt chercher des lettres dans des systèmes d’écritures anciennes. J’avais aiguisé mon œil à cette envie d’aller chercher des lettres un peu partout. Quand je me suis retrouvé face à au QR Code j’y ai vu un potentiel pour générer des lettres élémentaires et brutales. C’est là que j’ai commencé à prélever dans cette matière. Les formes obtenues permettent de jouer avec la perception du lecteur.

MV/ Vous enlevez parfois votre casquette de designer pour jouer comme un enfant et re-questionner les caractères. Quel est votre rapport au jeu ?

SR/ Le jeu est toujours à prendre au sérieux, il est important. C’est vrai qu’on le ramène toujours à l’enfant et je trouve ça dommage. Je crois qu’on doit rester dans le jeu en permanence parce que c’est ce qui nous permet de découvrir des choses. Dans l’enseignement, je pense qu’il faut favoriser le jeu. Lorsque mes étudiants ne procèdent pas par jeu, même si c’est sans s’en rendre compte, ils n’apprennent pas. Manipuler des choses leur permet de faire émerger des envies. Dans le jeu on ne se rend plus compte qu’on est en train d’apprendre et qu’on travaille sous contrainte. Je trouve intéressant de se dire d’emblée que pour apprendre des choses, on ne va pas uniquement passer par la théorie, mais aussi par une pratique envisagée comme jeu. Même si on se lance dans un projet de dessin de lettres très sérieux, c’est important d’avoir un rapport ludique à la lettre.

MV/ Justement, dans votre conférence au Campus Fonderie de l’Image du 14 novembre 2019, vous parliez de « libérer la lettre ». De quoi voulez-vous la libérer ?

SR/ C’est une façon de faire un pied de nez à l’histoire de la lettre, depuis la lettre grecque jusqu’à celle d’aujourd’hui, qui est comme figée. Ce qui importe pour moi c’est de revenir à des formes élémentaires. Dans la série Elementary, il s’agit d’envisager le pixel en vue de produire des formes très simples en posant cette question : qu’est-ce qui fait une lettre ? Comment peut-on ainsi faire un pas dans l’autre sens en se demandant jusqu’où on peut la déformer tout en faisant en sorte qu’elle reste encore lisible ? Le but étant de la réincorporer ensuite dans un ensemble, que ce soit un mot ou un paragraphe.

MV/ Cela fait écho au « frisson cognitif » qu’évoque Véronique Vienne, cette envie de permettre au lecteur de percevoir l’image de la lettre avant son signifié et d’ainsi lui offrir une nouvelle lecture des lettres.

SR/ En effet, ce qui m’intéresse en tant que designer graphique et en tant que communicant, c’est de rendre compte qu’un message peut être véhiculé par la lettre. Souvent, on pense d’abord à la couleur, à la grille de mise en page, au rythme qu’on va avoir avec les mots. Mais on peut aussi se dire que la lettre à son tour peut être porteuse et qu’il est possible de se la réapproprier en la dessinant soi-même, plutôt que d’utiliser des caractères existants. Passer par la lettre et la langue est un formidable moteur. En France, on a l’habitude de passer par l’illustration, et d’être peu abstrait. J’ai voulu y échapper et je suis donc directement passé par les lettres comme véhicule principal. Les pays anglo-saxons et l’Allemagne ont plus facilement cette approche, dans les pays latins, c’est souvent plus compliqué. On le voit bien d’ailleurs dans les logos qui sont produits. Ce sont loin d’être des typogrammes, comme le montre le logo des Jeux Olympiques par exemple. On pourrait en parler longuement.

MV/ Dans votre conférence, vous défendiez une approche très radicale de la lettre, vous parliez de la « briser », de « l’éclater », toujours en vous référant à cette tension constante entre visibilité et lisibilité. Quelle en serait la finalité ? Cela relève-t-il d’un challenge personnel ou est-ce qu’il s’agit d’une volonté de conscientiser la matérialité de la lettre auprès du public ? Est-ce qu’il y a une démarche engagée de votre part ou s’agit-il juste d’un jeu précisément ?

SR/ Les deux en fait. Finalement il faut bien que cela passe par moi. Ce jeu-là, il faut que ce soit, comme tu disais, une sorte de challenge personnel, c’est une envie de sortir des formes habituelles. Et nous parlions d’amusement. Dans cette envie, il y a l’idée de ne pas être seulement personnel. Cela doit être réutilisé dans un but de communication par exemple ou de design graphique et cela doit prendre en compte la question de la réception. C’est cela qui relève de l’amusement, c’est-à-dire à la fois jouer avec la lettre, mais aussi jouer avec la façon dont c’est reçu, perçu. Et je sais que cela vient aussi d’une expérience que j’ai pu avoir. C’était à l’époque où on avait le studio. On avait fait une affiche pour Musique volante, en 2011, une affiche assez radicale, en noir et blanc, très sèche, en rapport à la musique et on ne le percevait pas. La Tuner, qui était avant la Lo-fi, faisait partie des premières versions que j’avais dessinées pour ce festival de musique. La réaction des gens était très vive, soit ils adoraient, soit ils détestaient cette façon de laisser les lettres s’éclater sur une grille.

EB/ N’y a-t-il pas un risque d’incompréhension du message de la part du public ?

SR/ Si ! Parfois, ils ne cherchent pas à aller plus loin. Ou à l’inverse. J’ai toujours été contre le message publicitaire, avec cette tendance d’un nivellement par le bas. J’ai toujours refusé ce discours. J’ai toujours considéré que les gens étaient intelligents, et que c’était une question de curiosité qui était en jeu.

MV/ Je suis d’accord avec l’idée de ne pas conforter les gens dans une forme d’insouciance en s’adaptant soi-disant à leur langage.

SR/ Oui, il y a une grande partie des professionnels du design graphique dont le travail ne m’intéresse pas car ils disent les mêmes choses, ils sont dans le « slogan » facile.

MV/ Peut-être que l’on n’ose pas « sortir du rang » et que l’on reste dans son confort par facilité.

EB/ C’est une certaine prise de risque de votre part.

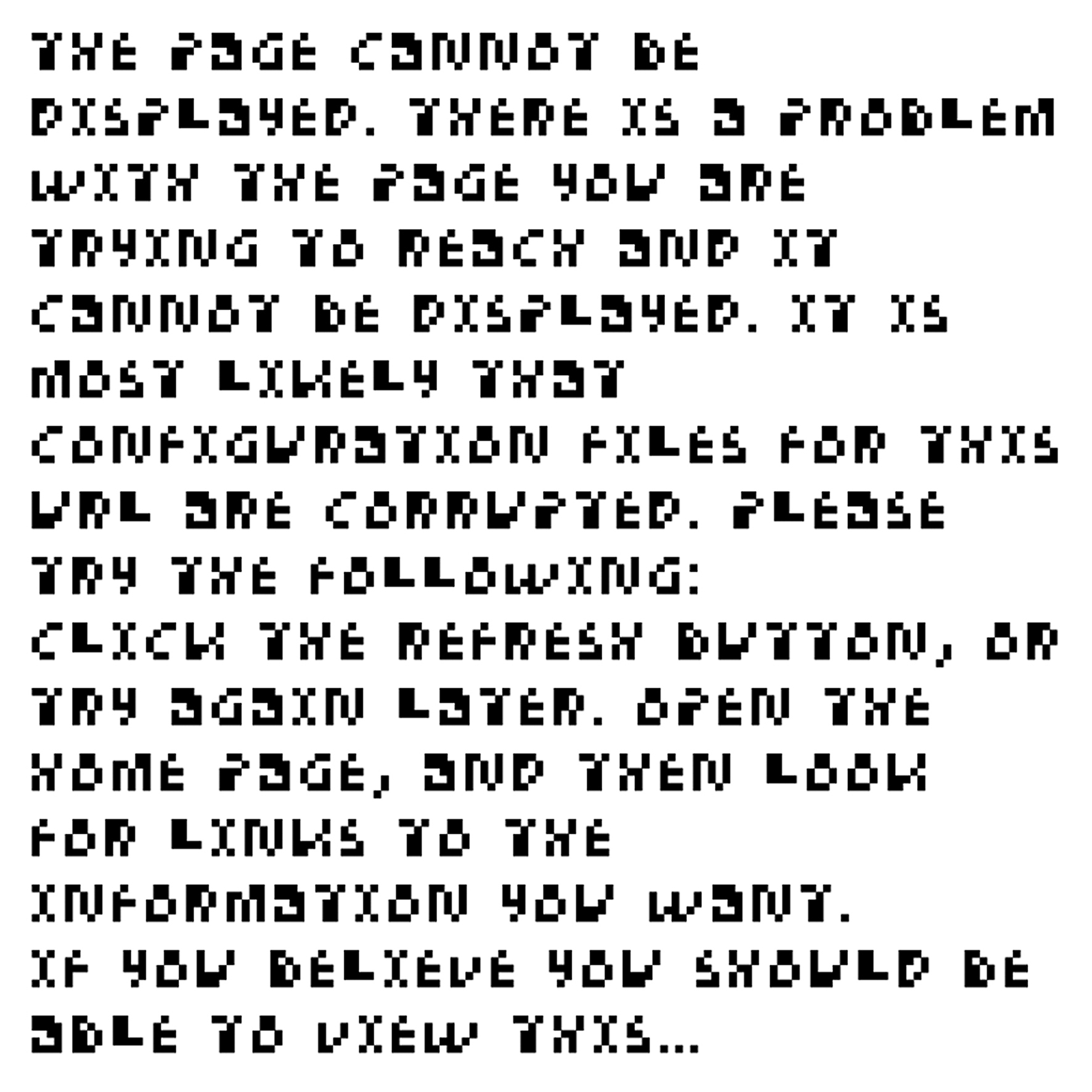

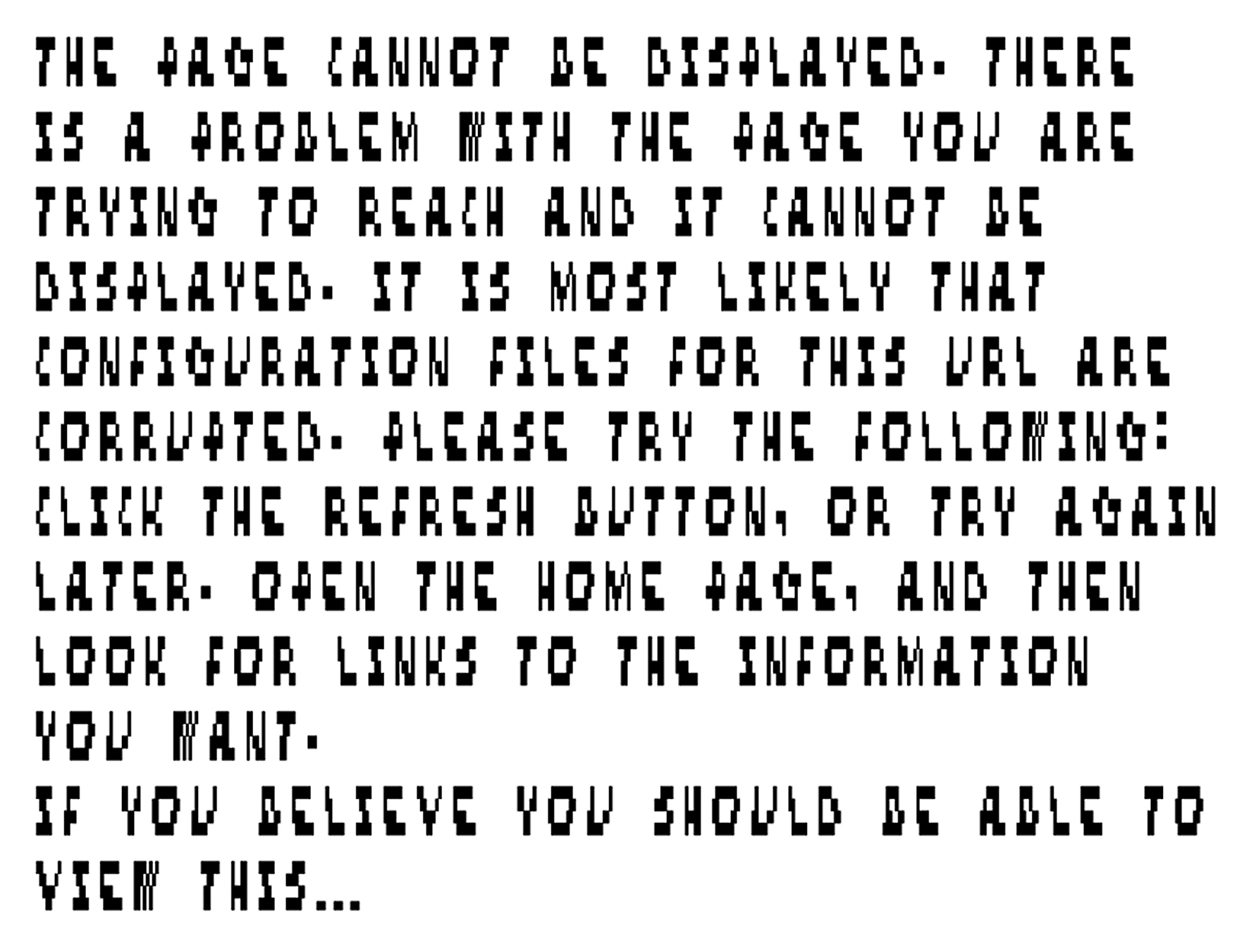

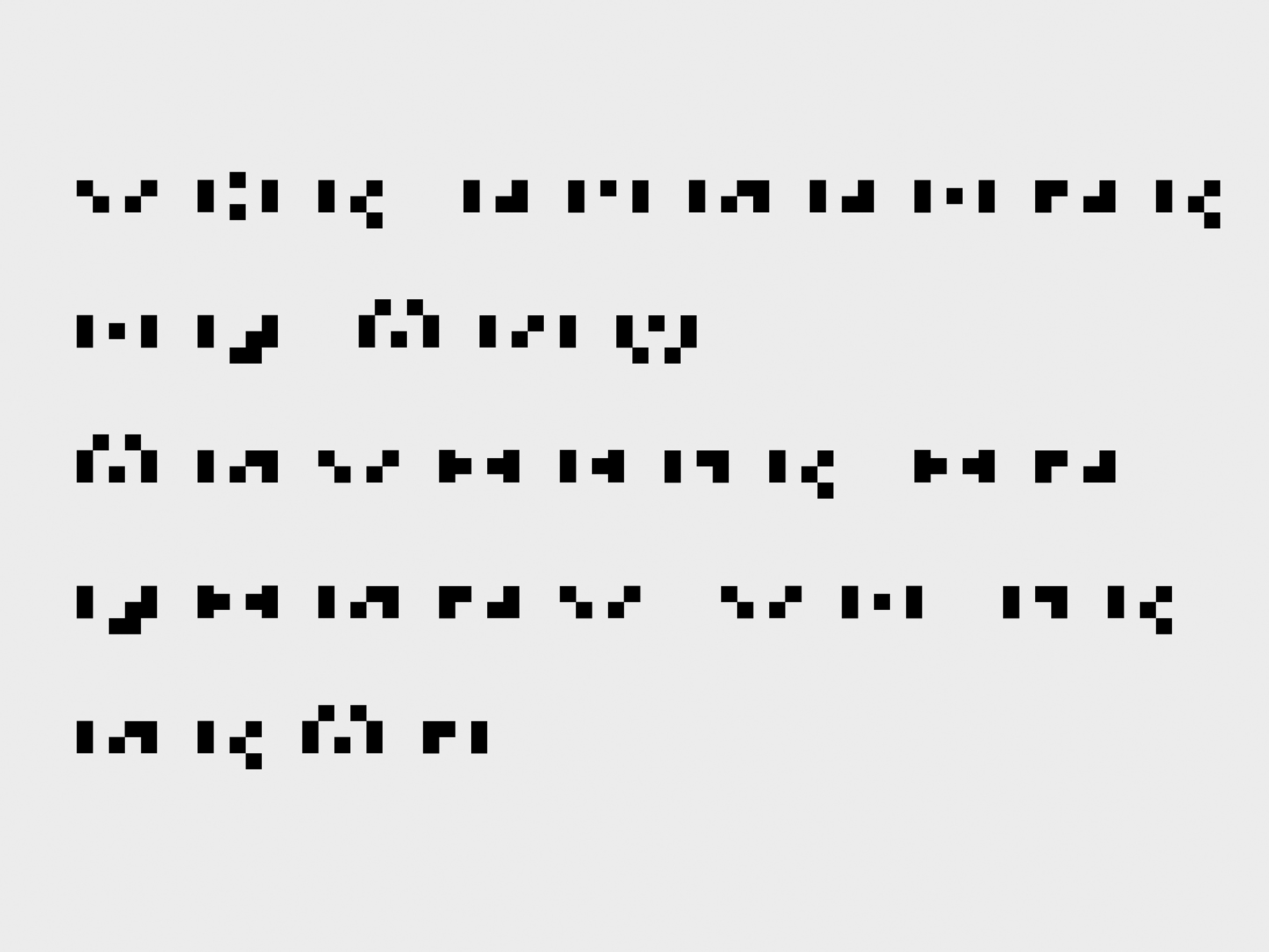

MV/ Cette notion de jeu, que vous vous permettez dans votre processus de création, se retrouve également à la réception du lecteur, au travers de la cryptographie notamment. On peut dire que le récepteur va être amené à lui-même jouer, à déchiffrer les lettres ou non. La lecture est dans certains cas rompue comme le montre l’exemple de votre projet mené avec Jeremy Nuel à l’occasion de l’exposition Contre-mesure qui présentaient les œuvres BSoD et 5xx toutes deux, explorant le pixel.  Simon Renaud, « Contre-Mesure (BSoD & 5xx) », Lyon, 2014 Vous vous en emparez pour dessiner une police de caractère jouant sur ces dichotomies codage/décodage, lisibilité/illisibilité. Celle-ci peut être affichée de deux manières : la première, dont les lettres sont collées les unes aux autres sans interlettrage ni interlignage, forment une « matière pixellisée » illisible tandis que la seconde, qui rajoute des espaces entre les lettres, permet de dévoiler le texte et d’offrir à nos yeux une seconde lecture. En choisissant de l’employer selon la première façon sur la façade de la galerie – que vous considérez par ailleurs comme un écran d’affichage digital – vous transposez ainsi cette potentielle contrariété d’illisibilité vers une problématique propre à l’affichage numérique.

Simon Renaud, « Contre-Mesure (BSoD & 5xx) », Lyon, 2014 Vous vous en emparez pour dessiner une police de caractère jouant sur ces dichotomies codage/décodage, lisibilité/illisibilité. Celle-ci peut être affichée de deux manières : la première, dont les lettres sont collées les unes aux autres sans interlettrage ni interlignage, forment une « matière pixellisée » illisible tandis que la seconde, qui rajoute des espaces entre les lettres, permet de dévoiler le texte et d’offrir à nos yeux une seconde lecture. En choisissant de l’employer selon la première façon sur la façade de la galerie – que vous considérez par ailleurs comme un écran d’affichage digital – vous transposez ainsi cette potentielle contrariété d’illisibilité vers une problématique propre à l’affichage numérique.

SR/ Effectivement, personne n’a réussi à le lire. En effet, les notions de cryptographie ou de cryptologie pour désigner une science plus large m’ont toujours attiré. Cette envie de lier le graphisme et les mathématiques également. C’est un peu comme quelqu’un qui va raconter des histoires pour voir si le lecteur a envie de le suivre vers cet ailleurs. Je sais que ça peut parfois être déroutant.

MV/ Déroutant de la part des gens du métier ou des personnes extérieures au métier ?

SR/ Les deux. Il y a eu des bons retours et des mauvais retours de tous horizons. C’est intéressant d’avoir les deux. En réalité, tant qu’on n'a pas fait l’expérience de lecture, on a l’impression que c’est compliqué. Sauf qu’à un moment donné, on se rend compte que quand on est dans le texte, c’est lisible, et la lecture en devient plus aisée.

EB/ Pour revenir à cette typographie,  Simon Renaud, « Let it read », « Fonts and Faces #6 », Bagnolet, 2019 vous l’avez présentée avec une voix robotique au tout début des conférences. Pourquoi ce choix d’introduction ?

Simon Renaud, « Let it read », « Fonts and Faces #6 », Bagnolet, 2019 vous l’avez présentée avec une voix robotique au tout début des conférences. Pourquoi ce choix d’introduction ?

SR/ En fait je savais que Pierre di Sciullo allait faire des vocalises, que Rémi Forte allait lire de la poésie.

Je savais que des interventions allaient être liées à l’oral et je me suis demandé comment introduire différemment mon propos, en laissant la parole à plusieurs praticiens, praticiennes. Je me suis posé la question : est-ce que c’est moi qui m’enregistre ? Ou laisser parler une voix robotique, assez monotone. C’est la deuxième option que j’ai choisie.

EB/ C’était la voix de Google traduction ou… ?

SR/ Oui, c’est dans le même genre, il fallait écrire les textes, les enregistrer et récupèrer des fichiers MP3 que je suis venu retravailler dans After Effect. J'avais envie de m’amuser avec une voix digitale, comme si c’était une autre personne qui était présente.

MV/ C’est cette mise en recul de votre part qui permet de laisser toute la place aux intervenants.

SR/ Il y a aussi l'idée d'une expérience totale, avec la volonté de plonger les gens dans le noir avec cette voix qui démarre. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. J’avais envie de pousser le vice plus loin mais je n’ai pas réussi : j’aurais pu donner des fichiers de ma voix et après une voix qui parle avec ma voix, mais je n’ai pas réussi à le faire. Dommage, cela aurait pu être drôle. J’aurais pu m’assoir sur scène en face de vous, le visage fermé mais avec ma voix en fond sonore.

AM/ Pour continuer dans cette question de la réception, vous arrive-t-il d’être confronté à des commanditaires, des gens qui ne vous comprennent pas ? Est-ce qu’il vous arrive d’être « contre un mur » ?

SR/ Oui. Je ne dirais pas à chaque fois mais assez fréquemment et plutôt au début. Quand j’ai commencé, c’était difficile. On part sur une typo identitaire puis on bascule sur une typo de labeur, pour composer des paragraphes et ainsi de suite. Je vais de plus en plus loin dans l’application du caractère. L’idée est celle d’un ajustement constant, car j’ai évidemment conscience des limites et des demandes en amont.

MV/ Est-ce vous par ailleurs qui avez initié ces colloques ?

SR/ C’est Frank Adebiaye qui en est à l’origine. J’ai initié la cinquième édition, avec Margot Mourrier Sanyas, responsable de la communication du Campus Fonderie de l’Image. Quand on me l’a proposé, j’ai dit « OK, mais je fais tout ». Cela m’intéressait de penser à la fois le thème, les invités et la communication, pour faire avancer une sorte de « design total ».

MV/ Comment choisissez-vous les invités ? Vous les connaissez en amont ou ce sont eux qui viennent vers vous ?

SR/ Non en fait, il s’agit avant tout de thèmes. Le premier était l’automation typographique. Des gens dont j'apprécie le travail et qu'il m’intéressait de voir en conférence. Ils ont souvent une filiation par rapport à mon travail. Je choisis essentiellement des personnes ayant une approche décomplexée de la lettre. Je veille également à conserver un lien assez fort entre les différents intervenants.

AM/ Quels sont vos projets à venir ? Vers quels horizons souhaitez-vous tourner vos expérimentations ?

SR/ C'est une grande question. Je souhaite m’émanciper davantage de l’esprit de commande et me diriger vers des projets plus liés à l’enseignement ou liés au domaine de l’art. Adopter une casquette d’auteur me plaît bien. Le projet Cipher Simon Renaud, « Cipher », poster par exemple est une série de caractères que je souhaite continuer. J’ai également des projets d’installations numériques qui me permettraient de placer le lecteur face à des lettres animées et de faire interagir son corps dans un espace. L’espace physique et l’espace numérique. Comment imaginer la relation entre les deux ? Comment les lettres vont-elles se brouiller ? Il s'agirait d’un corps physique dont les mouvements seraient captés par une caméra, une IA. En fonction de la distance de celui-ci, que se passe-t-il ? Je souhaite pousser jusqu’au bout l’expérimentation et rendre les lettres moins fixes.

Simon Renaud, « Cipher », poster par exemple est une série de caractères que je souhaite continuer. J’ai également des projets d’installations numériques qui me permettraient de placer le lecteur face à des lettres animées et de faire interagir son corps dans un espace. L’espace physique et l’espace numérique. Comment imaginer la relation entre les deux ? Comment les lettres vont-elles se brouiller ? Il s'agirait d’un corps physique dont les mouvements seraient captés par une caméra, une IA. En fonction de la distance de celui-ci, que se passe-t-il ? Je souhaite pousser jusqu’au bout l’expérimentation et rendre les lettres moins fixes.

MV/ Vous puisez dans l’actualité technologique pour repenser la matérialité des objets typographiques. J’imagine que vous apprenez sur le tas à vous en servir, à manipuler ces nouveaux outils ?

SR/ Oui effectivement, j’ai mes limites.

EB/ Est ce que vous aviez déjà un lien avec tout cela ?

SR/ Oui, mes premières commandes étaient notamment des sites web. Je me suis mis à coder, à manipuler les langages html, css, javascript, à faire des nuits blanches aussi pour faire les sites et pouvoir « manger ». Il y a ensuite l’aspect théorique, je me mets de plus en plus à l’écriture d’articles, à la recherche. Une nouvelle casquette va bientôt arriver.

MV/ Pour avoir une approche aussi bien théorique que pratique de la discipline. Cela permet de mettre au clair ses idées, de pousser plus loin la réflexion, par les mots essentiellement cette fois.

SR/ Oui, plonger dans le numérique et les signes. Je commence à travailler sur tout ce qui est de l’ordre du « technosigne », des « technosymboles », le @ arobase, le # hashtag.

EB/ Il est intéressant de réfléchir sur tous ces éléments qu’on manipule arbitrairement tous les jours mais qu’on ne voit plus.

SR/ C’est ce que j’essaie d’enseigner à mes étudiants : j’essaie de les faire sortir du postulat de consommateur. Souvent on consomme les choses, mais derrière tous ces objets visuels, il y a des concepteurs, et on oublie qu’on utilise quotidiennement tout cela. On va écrire en employant tous ces signes.

MV/ Comprendre aussi que nous sommes peut-être guidés voire contraints en tant qu’utilisateurs. Presque « esclaves » malgré nous, si je puis dire, des dispositifs qui sont mis à notre disposition. Il n’y a qu’à prendre l’exemple de Twitter qui nous impose un nombre de caractères à rentrer par message. On pourrait se demander : qu’en est-il de notre liberté au sein de l’espace numérique ?

SR/ Oui c’est vrai. On retrouve la notion de contrainte encore : on cherche à diminuer le nombre de caractères par intérêt financier ou par gain de temps. Par exemple, « Face to Face » devient « face2face ». Même si aujourd’hui, avec les correcteurs automatiques, la tendance s’inverse.

EB/ Cela me rappelle qu’à une époque je modifiais mon orthographe pour envoyer des textos et mes parents me grondaient.

SR/ Il y a quelque chose d’intéressant là-dedans !

EB/ Est-ce qu’on peut faire ici le lien avec vos photographies ?

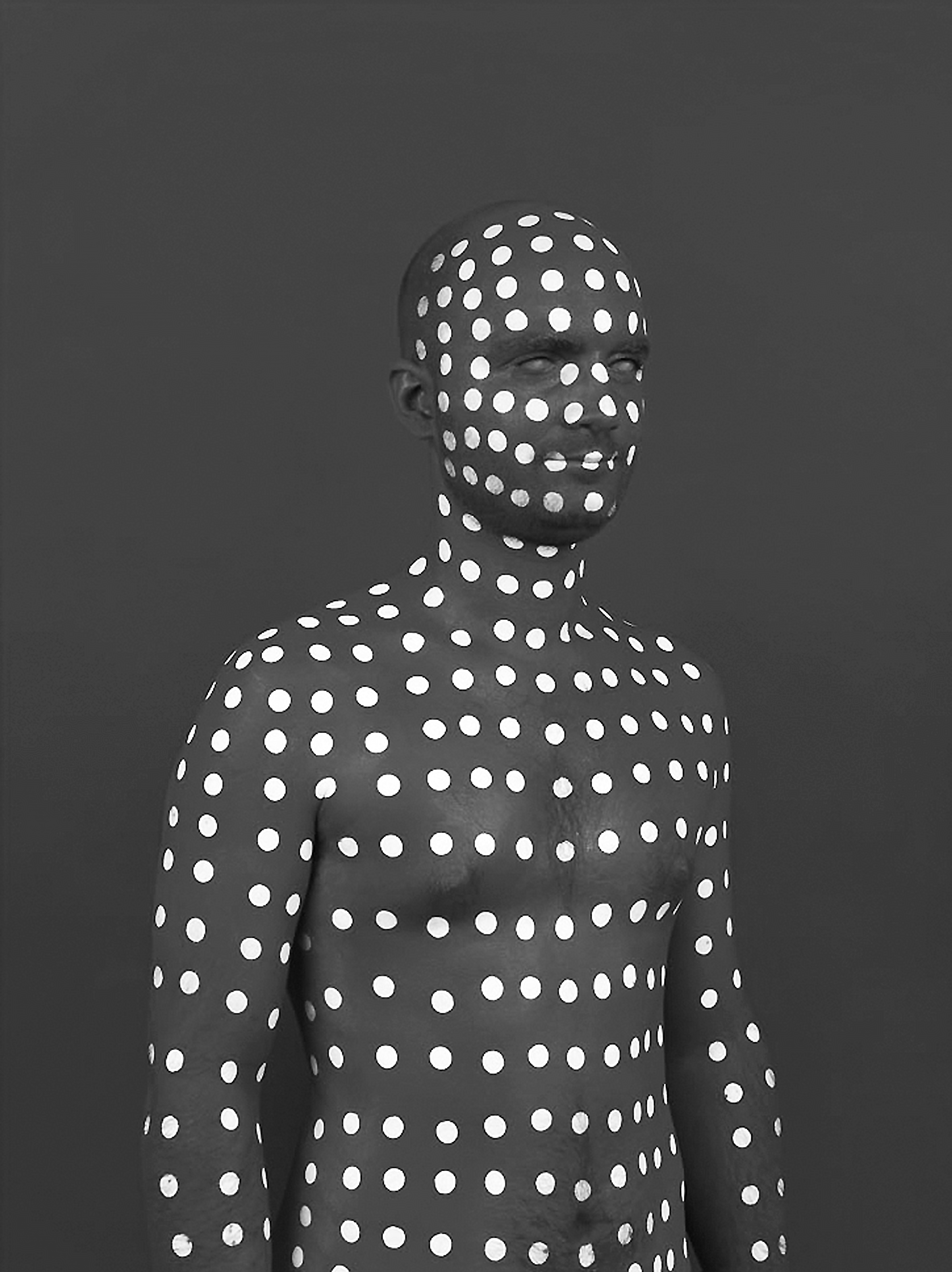

SR/ Je pense que la question de la limite et de la perception est inhérente à tout mon travail. On parlait de lisibilité, de limite de lecture. Cela m’intéresse beaucoup. J'avais envie de travailler avec ma compagne qui est photographe. J’ai souhaité poursuivre mes recherches autour du sujet du numérique couplé à la question du corps.

Les transformations liées au numérique m’intéressent beaucoup : que devient le corps à l'ère du numérique ? On va d’ailleurs s’intéresser plus précisément au corps qui va « se numériser ». 3D, scanner, motion capture. On utilise plusieurs techniques de captation et on s’interroge sur ces techniques.

Notre contrainte est de tout faire en photo, et de rendre compte de nos réflexions par la mise en scène. On ne savait pas où aller, comment nous y prendre, et au fur et à mesure des tests, la technique de bodypainting nous est restée. Elle nous aide à produire les formes que nous souhaitons.

MV/ Retouchez-vous vos photos ?

SR/ La retouche est essentiellement d’ordre colorimétrique. Sinon on évite au maximum. La seule chose qu’on retouche, ce sont les yeux. Et c’est assez drôle, car on se rend compte que l’humanité passe beaucoup par les yeux. On se retrouve alors avec des corps vides, à l’instar de mes précédents corps typo vides de sens en apparence, en attente d’« on ne sait pas trop quoi ». Qu’est-ce qu’on a sous les yeux ? Qu’est-ce qui est numérique et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Ces questions de frontières, de limites.

Sur certaines photos c’est moi. Tout ce qui est compliqué à faire, on l’a fait sur nous et ce qui était plus simple, on l'a fait sur des amis qui acceptaient de poser, par exemple là, c’est Stéphane Buellet de Chevalvert et ce qui nous intéressait c’est le fait qu’il n’ait pas trop de cheveux, avec son crâne rasé, pour pouvoir lui coller des gommettes jusqu’en haut.

MV/ Et il a fait la couverture d’Étapes avec cette photo ?

SR/ Oui c’est assez drôle, Stéphane qui fait la couverture d’Étapes. Cette photo était extrêmement longue à faire.  Simon Renaud, « Between Two Mirrors », avec Stéphane Buellet, Paris, 2014 C’est ma compagne à qui j’ai posé ces perles, avec de la colle à postiche, il faut peindre tout le visage en noir et après coller chaque perle une par une. Ça aussi, c’était très long, il a d’abord fallu coller toutes les lignes du corps, du masking tape, il fallait réussir à récupérer les lignes. Ce qui est en jeu sur ces questions de simulacre, c'est la question de ce qu’on a sous les yeux. Ici on a plutôt un QR code adressé à la machine mais là on est plutôt face à des images qui questionnent : qu’est-ce qui est numérique, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Cela m’intéressait beaucoup, cette question de frontière, de limite, c’est pour cela que je vous ai ramené mes photos car j’ai trouvé qu’il y a un lien assez fort justement avec les autres projets typo. Et donc ça c’est la suite, ce sont donc les premières images qui arrivent, c’est la continuité : là on était dans un corps numérique, immatériel. Maintenant le but c’est de revenir à la matérialité. On trouvait qu’on avait un peu fait le tour de ce projet (en parlant des photos « numériques ») et la question qui se posait, pour continuer à l’heure de l’IA, du body hacking (cyborg, implant sous peau), était : comment nous, on peut rendre compte d’un projet ? En nous disant « on fait tout à la photographie », il y avait deux choses en jeu : ces formes, comme s’il y avait un bout de peau qui pourrait être presque un double de nous, une sorte d’IA qui pourrait nous parler. Et aussi le body hacking comme transformation du corps. Est-ce que ce sont des puces qui émergent ? On en a produit une dizaine et trois seulement ont été imprimées.

Simon Renaud, « Between Two Mirrors », avec Stéphane Buellet, Paris, 2014 C’est ma compagne à qui j’ai posé ces perles, avec de la colle à postiche, il faut peindre tout le visage en noir et après coller chaque perle une par une. Ça aussi, c’était très long, il a d’abord fallu coller toutes les lignes du corps, du masking tape, il fallait réussir à récupérer les lignes. Ce qui est en jeu sur ces questions de simulacre, c'est la question de ce qu’on a sous les yeux. Ici on a plutôt un QR code adressé à la machine mais là on est plutôt face à des images qui questionnent : qu’est-ce qui est numérique, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Cela m’intéressait beaucoup, cette question de frontière, de limite, c’est pour cela que je vous ai ramené mes photos car j’ai trouvé qu’il y a un lien assez fort justement avec les autres projets typo. Et donc ça c’est la suite, ce sont donc les premières images qui arrivent, c’est la continuité : là on était dans un corps numérique, immatériel. Maintenant le but c’est de revenir à la matérialité. On trouvait qu’on avait un peu fait le tour de ce projet (en parlant des photos « numériques ») et la question qui se posait, pour continuer à l’heure de l’IA, du body hacking (cyborg, implant sous peau), était : comment nous, on peut rendre compte d’un projet ? En nous disant « on fait tout à la photographie », il y avait deux choses en jeu : ces formes, comme s’il y avait un bout de peau qui pourrait être presque un double de nous, une sorte d’IA qui pourrait nous parler. Et aussi le body hacking comme transformation du corps. Est-ce que ce sont des puces qui émergent ? On en a produit une dizaine et trois seulement ont été imprimées.

MV/ Qu'en est-il ici de la retouche ?

SR/ C’est justement la question qu’on se pose aujourd’hui : est-ce qu’on retouche vraiment pour faire le lien avec la peau ou est-ce qu’on laisse des bouts ? Elles ne sont pas encore toutes retouchées, ni diffusées.

MV/ Quelle en est la finalité ? Prévoyez-vous des expositions ?

SR/ Je ne démarche pas vraiment avec ce projet, car on ne cherche pas la commande avec ce travail. Le projet Photos IA a donné lieu à des expositions dans des festivals d’art numérique et il est intéressant de voir à quels endroits il est diffusé d’ailleurs : est-ce que c’est un festival de photo ? Ou un festival d’art numérique ? Cela a été beaucoup refusé dans les festivals de photo mais plus accepté dans les festivals d’art numérique, il est assez drôle de voir comment c’est classé. Cela a donné lieu aussi à des publications dans des magazines comme Nichons-nous dans l’Internet ou dans la couverture d’Étapes et aussi dans un supplément du Frankfurter Rundschau (un quotidien allemand).

EB/ Est-ce que cela a un rapport avec votre enseignement à Amiens ?

SR/ Non, il n’y a pas de rapport. Il s'agit d’explorer un médium qui est la photographie et ces questions qui m’animent, et d’essayer de rendre compte de certaines problématiques. C’est plus cette casquette artistique cette fois qui est en jeu, dans la manière de se confronter à un espace d’exposition. Par exemple dans un festival, il y avait des impressions énormes sur des bâches de 3 m, ce qui donne à ces photos une certaine monumentalité. Demain peut-être, je ne sais pas encore, je pourrais imaginer une exposition sur ce rapport lettre/numérique et ces photographies qui pourraient être imprimées.

AM/ Comme nous parlons de choses très différentes, j'aimerais savoir comment vous vous définiriez parmi tous ces mots : typographe, designer. Y aurait-il plusieurs mots ou, dans la mesure où vous vous sentez un peu hors du rang, n’y a-t-il pas vraiment de terme existant pour définir ce que vous voulez faire ?

SR/ Je n’en sais rien. Ce n’est pas par facilité, mais j’ai presque envie de dire que ce n’est pas à moi de me définir. Moi, je vais au gré des rencontres, des envies, des centres d’intérêts, parce que j’ai envie d’explorer des choses et que j’ai des choses à dire. La casquette un coup designer un coup graphiste, j’ai les deux. Dessinateur de caractères, destructeur de lettre, photographe ? Mais est-ce que je suis vraiment photographe parce que ce n’est pas moi qui prend systématiquement les photos : je peins, je fais les formes en latex mais je n’utilise pas la technique photo. C’est plutôt en fonction de chaque projet que je vais me définir. Mais pour rester plutôt classique, je vais dire typographie et design graphique. C’est un peu comme les groupes de musique que j’écoute : on ne sait pas trop, ils vont emprunter plusieurs choses hybrides, chimériques.

MV/ Nos métiers tendent à devenir de plus en plus pluridisciplinaires. Vouloir à tout prix rentrer dans une case ou dans une autre serait contre-productif. Et ces petits ouvrages-là, c’est la première fois que je les vois, qu’est-ce que c’est ?

SR/ C’est avec le CNAP. Là, c’est la première Elementary (en parlant de la typo sur la jaquette du cd)  Simon Renaud, Album pour Ivan Smagghe, avec Jérémie Nuel, Londres, 2011 qui fait référence à des styles d’écriture plus anciens et le musicien ne nous avait donné que cette image où il y a un côté animal et sauvage qui nous a amenés à produire ce premier caractère. Là, c’est l’affiche Musique volante, avec la Tuner qui s’appelait Lo-fi à l’époque. Elle était sortie chez Production Type en 2018, et était liée au vocabulaire radar, numérique. Sur l’affiche, on a une grille, un arc de cercle qui est posé comme un radar et dès que ça tape une lettre, elle est explosée. Le rapport à la musicalité importait. Comme on est dans quelque chose d’abstrait et de radical, en noir et blanc, les gens disaient « on les voit voler, elles dansent ». Chacun interprétait à sa façon, ce qui permettait à l’affiche de fonctionner. Il y avait aussi ceux qui nous reprochaient de ne pas avoir mis de couleurs.

Simon Renaud, Album pour Ivan Smagghe, avec Jérémie Nuel, Londres, 2011 qui fait référence à des styles d’écriture plus anciens et le musicien ne nous avait donné que cette image où il y a un côté animal et sauvage qui nous a amenés à produire ce premier caractère. Là, c’est l’affiche Musique volante, avec la Tuner qui s’appelait Lo-fi à l’époque. Elle était sortie chez Production Type en 2018, et était liée au vocabulaire radar, numérique. Sur l’affiche, on a une grille, un arc de cercle qui est posé comme un radar et dès que ça tape une lettre, elle est explosée. Le rapport à la musicalité importait. Comme on est dans quelque chose d’abstrait et de radical, en noir et blanc, les gens disaient « on les voit voler, elles dansent ». Chacun interprétait à sa façon, ce qui permettait à l’affiche de fonctionner. Il y avait aussi ceux qui nous reprochaient de ne pas avoir mis de couleurs.

MV/ Cela a-t-il été mal perçu ?

SR/ Il y a eu les deux réactions, des gens qui adoraient et d’autres, des amis graphistes, m’ont dit « c’est atroce ce que tu as fait, mais pourquoi pas ? » Le seul moment où on a mis de la couleur, c’est dans les photos, même si je ne sais pas trop si on peut appeler cela de la photo. Le festival se déroule à Metz et dans toutes les autres villes figurant sur l’affiche. On a une affiche de base et on change à chaque fois la date et le lieu et on produisait une image du lieu. Et pour des raisons économiques, on ne pouvait pas envoyer un photographe qui aurait fait une photo pour chaque lieu différent, on a utilisé Google Street Map. On a pioché une photo pour chaque lieu. Ce sont des captures d’écran, et pour pallier à la mauvaise qualité, on a rajouté ce grain. On a enlevé l'aspect pixel pour aller vers autre chose. On s’est demandé si nous devions prendre le monument qui représente chaque ville ou plutôt une maison commune ? C’est plutôt ça qu’on a choisi, la petite maisonnette où Monsieur et Madame Tout-le-Monde habitent. Et on a ensuite appliqué ce filtre qui a explosé.

MV/ Avez-vous eu des bons retours sur ces photos ?

SR/ Oui. Auparavant, ils imprimaient toujours un petit livret A5 en très bonne qualité. Comme nous avions des photos qui n'étaient pas de bonne qualité, on est parti sur l’idée d’un journal, à la fois pour pouvoir se dire que si c’était mal imprimé, ce n’était pas grave, et pour en jouer pour imprimer en grand. En A5 on trouvait qu’on ne pouvait pas vraiment plonger dans les photos.

MV/ Concernant la création de caractères, vous utilisez quel logiciel ? Glyphs, FontLab ?

SR/ Comme cela fait presque vingt ans que j’ai commencé, j’ai utilisé Fontographer. C’était l’époque où la technologie Postscript venait d’arriver, après je suis passé sur Fontlab jusqu’à la version V. Quand Robofont et Glyphs ont émergé, je me suis mis d’abord à Robofont. C’était intéressant et en même temps perturbant par rapport à la manière que j’ai de dessiner, je n’avais pas besoin de ce mode geek, custom, je suis donc passé sur Glyphs assez naturellement en me disant que je pouvais gérer moi-même les fontes variables si je voulais.

MV/ Et il y a aussi des plug-in à intégrer et les créateurs restent très accessibles et réactifs.

SR/ J’avais ce côté vieux dinosaure qui avait du mal à passer sur Robofont ou Glyphs, je n’arrivais pas à dessiner de fonte entière. Maintenant c’est l’inverse, quand je dois repasser sur des vieux fichiers qui sont sur Fontlab V, j’ai vraiment du mal avec l’interface, la gestion des courbes.

MV/ Passez-vous par une phase de dessin ou travaillez-vous directement sur logiciel ? Avez-vous des carnets de croquis ?

SR/ Je l’emploie de façon variable, mais oui, je commence toujours par dessiner.  Simon Renaud, esquisses sur papier millimetré, Paris, 2019 Quand j’ai commencé à travailler sur l’idée de typo cryptée (Cipher A, B, C, etc.), je me suis mis à dessiner des grilles puis je me suis demandé quelle en est la taille : une grille de tant sur tant, puis une autre, etc. Quand j’ai travaillé sur la typo de l’édition N°5 du colloque Fonts and Faces, je voulais en faire une variante avec des courbes et les brutaliser : j’avais commencé à faire des tests en me demandant comment en jouer. J’ai commencé à faire des croquis afin de voir en quoi cela produirait soit une version alternative, soit une sorte d’italique. Ni l’une ni l’autre au final. Ça a donné lieu à une nouvelle version dont les lettres déviaient du ductus classique. Tous les tests de démarrage du projet ont été dessinés. Une forme « matrice » a fini par se définir et cette forme a donné toutes les autres. À ce moment-là je suis passé dans le logiciel de dessin.

Simon Renaud, esquisses sur papier millimetré, Paris, 2019 Quand j’ai commencé à travailler sur l’idée de typo cryptée (Cipher A, B, C, etc.), je me suis mis à dessiner des grilles puis je me suis demandé quelle en est la taille : une grille de tant sur tant, puis une autre, etc. Quand j’ai travaillé sur la typo de l’édition N°5 du colloque Fonts and Faces, je voulais en faire une variante avec des courbes et les brutaliser : j’avais commencé à faire des tests en me demandant comment en jouer. J’ai commencé à faire des croquis afin de voir en quoi cela produirait soit une version alternative, soit une sorte d’italique. Ni l’une ni l’autre au final. Ça a donné lieu à une nouvelle version dont les lettres déviaient du ductus classique. Tous les tests de démarrage du projet ont été dessinés. Une forme « matrice » a fini par se définir et cette forme a donné toutes les autres. À ce moment-là je suis passé dans le logiciel de dessin.  Simon Renaud, « Cipher », Paris

Simon Renaud, « Cipher », Paris