Extension, Expansion, Variation

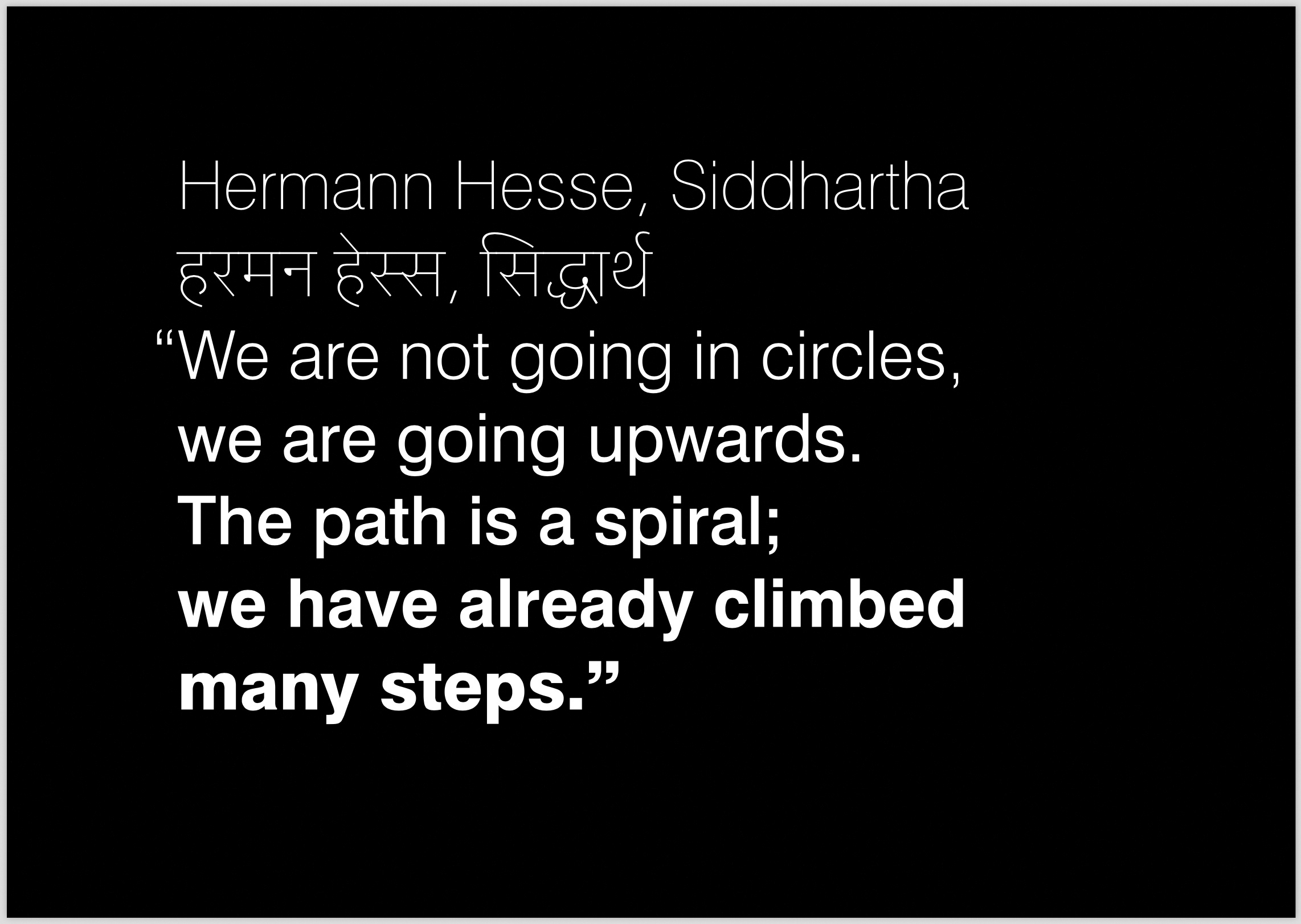

Il me plaît à imaginer une police de caractères comme une voiture, plus précisément une Deuche. La 2CV de Citroën – de son vrai nom pour les plus jeunes – est un véhicule motorisé à quatre roues, inventé par Pierre Jules Boulanger après la Seconde Guerre mondiale. L’argument de vente, lors de son lancement était de pouvoir atteindre 60 km/heure avec quatre adultes à son bord, transportant potentiellement un panier d’ œufs frais. La 2CV s’avèrera être un énorme succès populaire tant par ses capacités techniques que par ses qualités esthétiques. Elle sut plaire au plus grand nombre et répondre à de nombreux types d’utilisation.

Qu’en est-il pour une police de caractères ? Que pourrait solliciter le cahier des charges d’une police de caractères, le plus extravagant soit-il ? Ayant travaillé au sein de plusieurs fonderies typographiques, nommément Dalton Maag et Monotype, j’ai très vite remarqué que la même demande était fréquemment exprimée : créer une police de caractères qui répondrait aux attentes les plus vastes et s’adapterait aux usages les plus variés. Les dessinateurs et ingénieurs typographiques sont souvent tenus de traduire ce souhait de globalité dans un cahier des charges précis et détaillé. Au travers de cet article, je voudrais expliquer les différents travaux que j’ai pu réaliser en tant que dessinatrice de caractères /ingénieur de fontes et poser ainsi la lumière sur les défis qu’ils sous-tendent.

EXTENSION

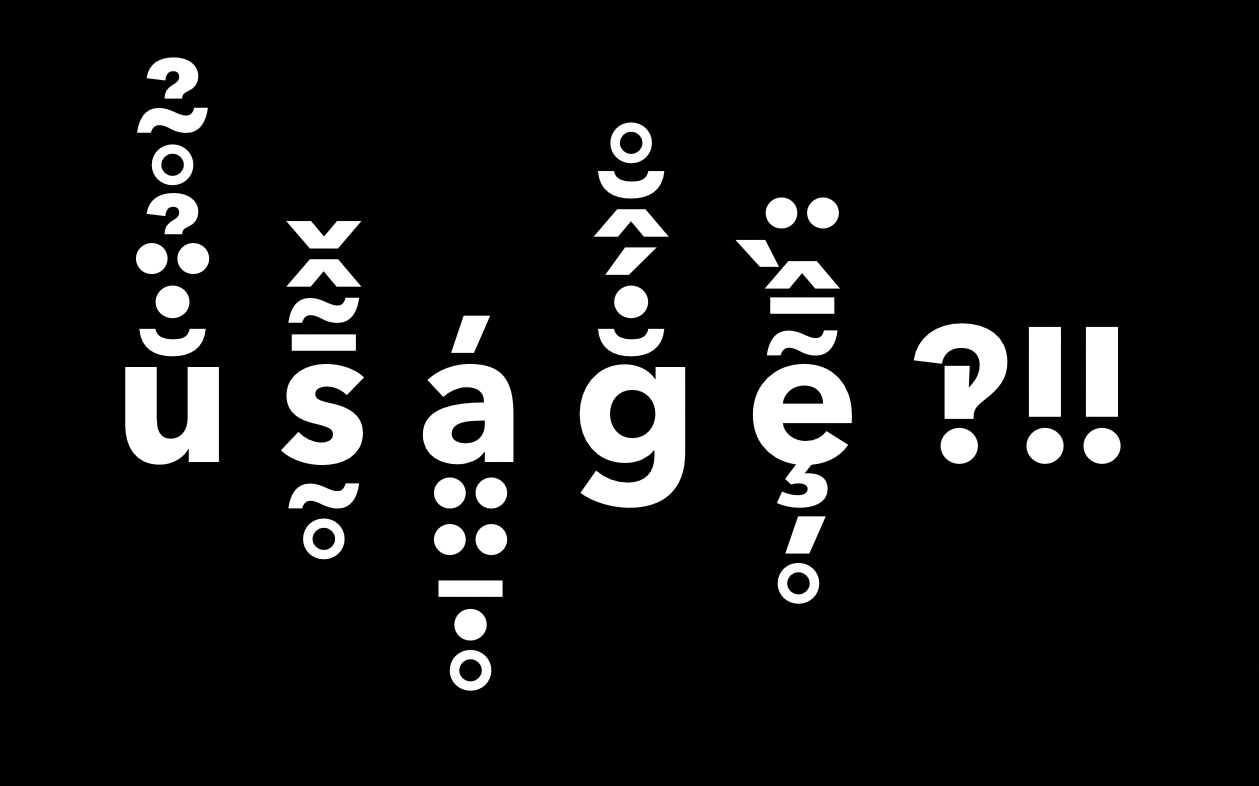

Née en France, portant un prénom français, je suis très sensible aux accents et bien sûr à leur mauvaise utilisation ou simple absence. Pour une raison qui m’échappe encore, les accents apposés sur les capitales sont souvent manquants dans le monde francophone. Pourtant, les producteurs de fontes, qu’ils soient dessinateurs ou ingénieurs, s’emploient à inclure un maximum d’accents dans leur produits typographiques. Une de mes tâches peut en effet être de permettre les compositions d’accents les plus originales, comme dans  Composition d’accents empilés grâce aux accents combinables.. Je reconnais que ce type de composition verticale puisse sembler douteuse ; ceci n’est qu’un exercice de style révélant la performance de cette police de caractères, en l’occurrence la police Avenir Next WG1, que j’ai récemment mise à jour.

Composition d’accents empilés grâce aux accents combinables.. Je reconnais que ce type de composition verticale puisse sembler douteuse ; ceci n’est qu’un exercice de style révélant la performance de cette police de caractères, en l’occurrence la police Avenir Next WG1, que j’ai récemment mise à jour.

L’alphabet latin possède une vaste collection d’accents, qui permet à de nombreuses langues d’utiliser ce système d’écriture pour transcrire leur expression parlée respective. L’ajout de nouveaux accents et surtout la mise en place des accents combinables est un moyen sûr et efficace de couvrir un grand nombre de combinaisons lettre-accent, même celles qui n’auraient pas été encore imaginées. Les accents combinables donnent en effet la possibilité d’anticiper les développements linguistiques de tel ou tel langage ; la langue guarani en est l’exemple parfait. Au cours du XVe siècle, les conquistadors espagnols, en compagnie des missionnaires jésuites, investissent une grande partie de l’Amérique du Sud. Là où se situe le Paraguay actuel, les habitants parlent déjà le guarani. Le problème est que cette langue ne possède pas encore de forme écrite, or les missionnaires ont besoin de signes et de lettres pour véhiculer la doctrine catholique de l’époque. L’alphabet latin est alors choisi pour transcrire les sonorités guarani en écriture guarani. L’orthographe du guarani est elle officiellement établie en 1950, lors du 1er congrès des langues tupi-guarani de Montevideo. Aujourd’hui, certains lettrés guaranis revendiquent de nouvelles règles orthographiques ; celles-ci impliquent des changements de combinaisons accent-lettre. La diphtongue – ge – est par exemple au centre des discussions. Pour le moment, le tilde s’écrit sur le e – g˜e – mais nombreux sont ceux à vouloir une orthographe du tilde placé sur le g – ̃ge – . Ces débats linguistiques ne concernent bien sûr pas les développeurs de police de caractères. Néanmoins, il me semble judicieux d’être attentive au fait que les orthographes puissent être modifiées continuellement. La mise en place des accents combinables permet exactement de préparer les fichiers typographiques à toutes nouvelles éventualités orthographiques ; n’importe quelle syntaxe, selon les désirs de chacun, devient possible. La place du dessinateur typographique ou même de l’ingénieur de fontes est d’être au service des utilisateurs et non de leur dicter des solutions qui seraient les plus accommodantes d’un point de vue technique. Une des tâches de mon travail est de donner une liberté de choix à tous les utilisateurs.

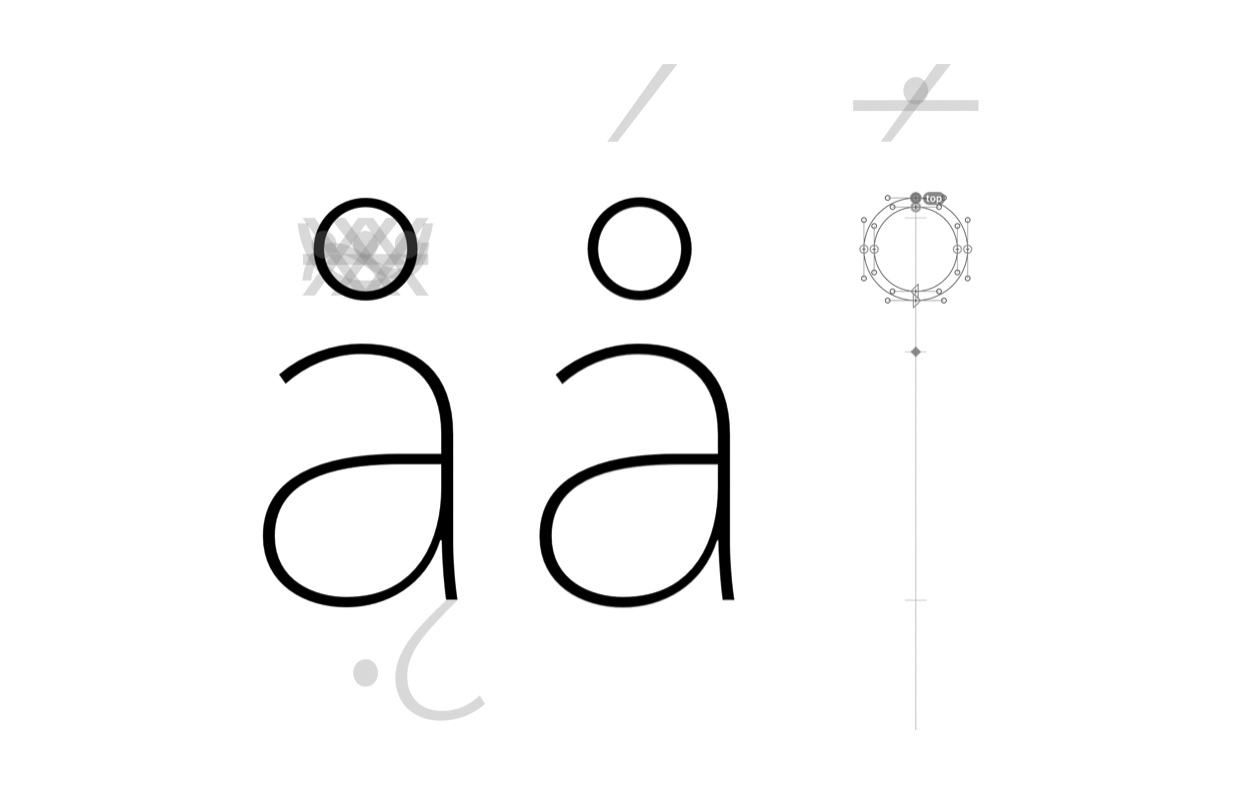

Avant de continuer, j’aimerais expliquer très simplement la raison d’être et le fonctionnement des accents combinables. Historiquement, les polices de caractères contenaient uniquement les accents les plus fréquents dans le monde digital. Au nombre de treize, ces accents sont communément appelés les accents d’héritage. Accents aigu, brève, caron, cédille, circonflexe, tréma, point, grave, double aigu, macron, ogonek, anneau, tilde. Ils sont requis dans les fichiers typographiques encore aujourd’hui. Chacun de ces accents est disposé dans une case dédiée comme composite autour d’une lettre, elle aussi placée en composite. Ce système de pré-composition des lettres accentuées a ses limites. Il est alors difficile d’obtenir une combinaison lettre-accent, convenablement positionnée, si la même combinaison n’a pas été pré-composée. Un exemple concret. Lorsque le tilde héritage est tapé à la suite de la lettre g, l’accent sera décalé, de façon plus ou moins visible, sur la gauche de la lettre. Les accents combinables ont précisément été développés pour pallier ce problème, ou plutôt à ce manque d’adaptabilité. Tous les accents peuvent être combinables, même les accents d’héritage. Concrètement, il s’agitde construire une collection d’accents à chasse nulle, accompagnés d’une voire de plusieurs ancres ; cette ancre est appelée top pour les besoins de l’explication. Chaque lettre (qu’elle soit bas-de-casse ou haut-de-casse) est également dotée d’une ancre positionnée idéalement (au dessus, en dessous, au travers, etc.) ; cette ancre est appelée cette fois-ci_top. Les deux ancres sont liées grâce à leur noms respectifs et peuvent désormais échanger des informations de positionnement.  Mise en place des ancres top et_top. La mise en place des accents combinables sur les lettres se déroule à mesure de la saisie du texte ; les lettres accentuées ne font que virtuellement partie de la police de caractères. En plus des lettres, l’ancre_top peut aussi être positionnée dans la case des accents combinables. Grâce à ce principe ingénieux, chaque accent est correctement positionnable au-dessus de chaque lettre déjà accentuée. L’utilisateur peut finalement avoir le loisir de créer des compositions typographiques aux accents empilés ! N’importe quel accent devient positionnable sur n’importe quelle lettre, n’importe quel accent, à condition que les ancres y soient placées.

Mise en place des ancres top et_top. La mise en place des accents combinables sur les lettres se déroule à mesure de la saisie du texte ; les lettres accentuées ne font que virtuellement partie de la police de caractères. En plus des lettres, l’ancre_top peut aussi être positionnée dans la case des accents combinables. Grâce à ce principe ingénieux, chaque accent est correctement positionnable au-dessus de chaque lettre déjà accentuée. L’utilisateur peut finalement avoir le loisir de créer des compositions typographiques aux accents empilés ! N’importe quel accent devient positionnable sur n’importe quelle lettre, n’importe quel accent, à condition que les ancres y soient placées.

Outre les accents, des lettres peuvent aussi être ajoutées à une police de caractères donnée pour en améliorer l’accessibilité. Il existe des lettres spécifiques à certaines entités géographiques. L’eszett –ß– est par exemple une lettre particulière à l’allemand d’Allemagne et d’Autriche ; le suisse allemand lui est par contre étranger. Beaucoup de ces lettres locales, pour des raisons techniques, n’ont pas été particulièrement prises en compte dans le monde de la typographie digitale ; cependant les possibilités et aspirations évoluent. On observe de nos jours un vrai désir d’inclusion des formes typographiques locales, peu importe la superficie de la région en question. Chaque utilisateur a en théorie le droit de mettre en page un texte selon ses préférences personnelles. Les dessinateurs et ingénieurs typographiques sont ainsi invités à mettre cette idée en pratique. Le système d’écriture cyrillique est un terrain idéal où de nombreuses lettres localisées pourraient être davantage reconnues et ajoutées aux listes de caractères standards. Le cyrillique n’est pas seulement utilisé pour transcrire le russe mais aussi le macédonien, le serbe, le bulgare ou encore l’ukrainien, pour ne citer que ces quatre langues.

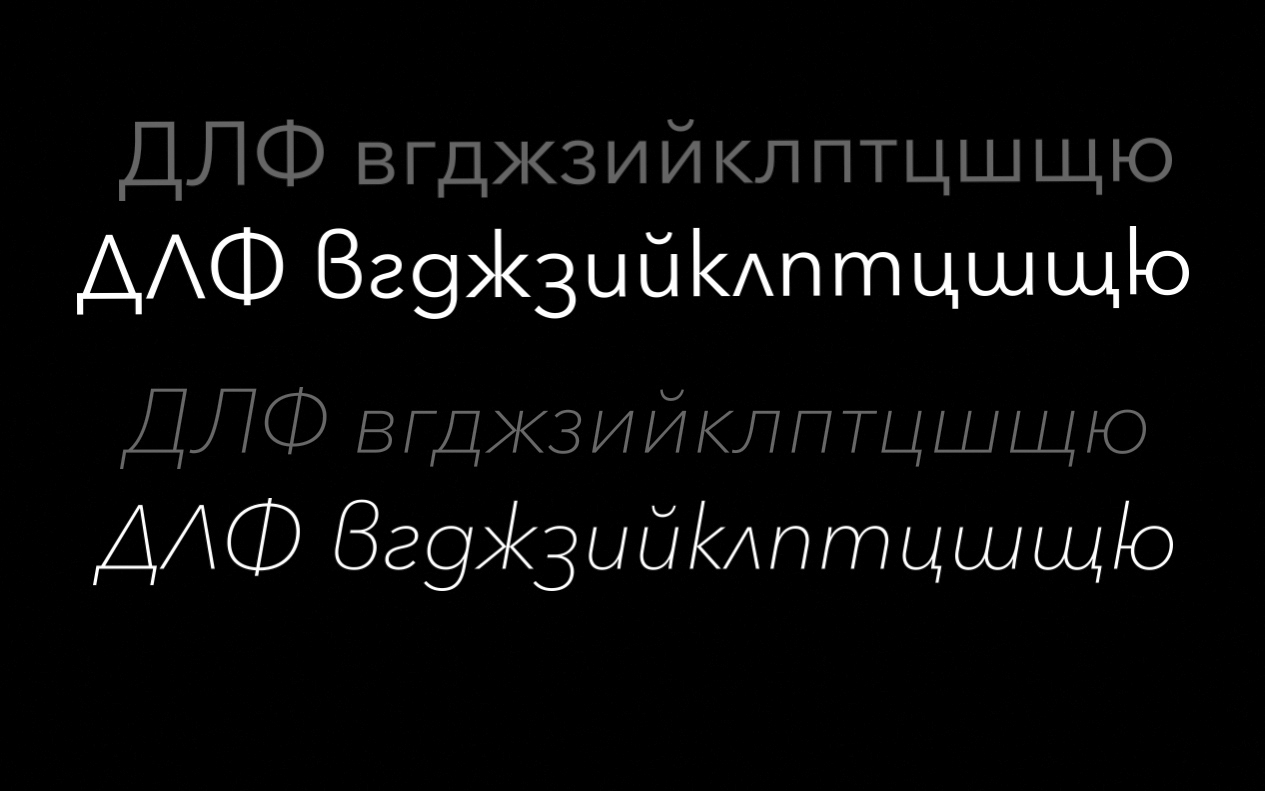

Dans  Localisations bulgares les préférences stylistiques bulgares, en clair, sont affichées en comparaison des formes russes, en gris. в devient cursif, г se transforme en s inversé, д devient un g, ж voit sa barre centrale s’étendre en ascendante, etc. Certaines métamorphoses peuvent sembler plus anecdotiques que d’autres, mais toutes sont également importantes pour le lecteur bulgare. La situation est différente pour le serbe et le macédonien, qui partagent les mêmes préférences stylistiques. Dans le style roman, une seule lettre, б, est modifiée comme

Localisations bulgares les préférences stylistiques bulgares, en clair, sont affichées en comparaison des formes russes, en gris. в devient cursif, г se transforme en s inversé, д devient un g, ж voit sa barre centrale s’étendre en ascendante, etc. Certaines métamorphoses peuvent sembler plus anecdotiques que d’autres, mais toutes sont également importantes pour le lecteur bulgare. La situation est différente pour le serbe et le macédonien, qui partagent les mêmes préférences stylistiques. Dans le style roman, une seule lettre, б, est modifiée comme  Localisation serbe-macédonienne l’illustre. Les transformations sont elles plus nombreuses dans le style italique.

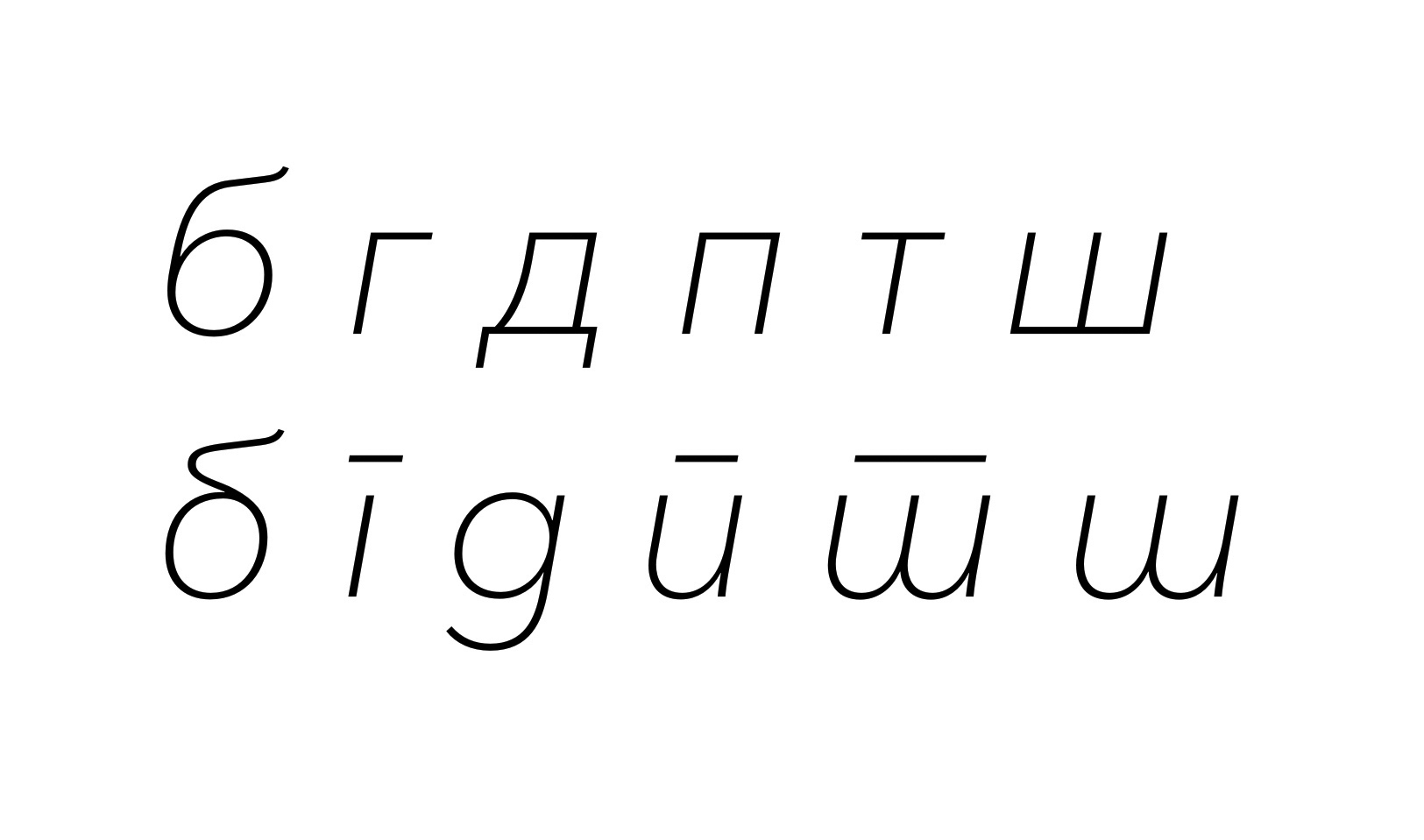

Localisation serbe-macédonienne l’illustre. Les transformations sont elles plus nombreuses dans le style italique.  Localisations italiques serbes-macédoniennes dévoile la cursivité accrue des lettres serbes et macédoniennes ; б, г, д, п, т et ш ne sont plus les simples versions penchées de leur formes romanes. Toutes ces préférences stylistiques, ou localisations, sont accessibles grâce aux fonctionnalités OpenType. Sur InDesign d’Adobe, il suffit de régler la langue du texte sur bulgare pour rendre les préférences stylistiques visibles. Il en est autrement pour le serbe et le macédonien ; les localisations ne sont malheureusement pas accessibles si simplement. Aucun dictionnaire serbe-macédonien n’est encore implanté sur InDesign. L’utilisateur d’InDesign doit s’orienter lui-même vers les options OpenType et y activer les localisations serbe-macédonienne.

Localisations italiques serbes-macédoniennes dévoile la cursivité accrue des lettres serbes et macédoniennes ; б, г, д, п, т et ш ne sont plus les simples versions penchées de leur formes romanes. Toutes ces préférences stylistiques, ou localisations, sont accessibles grâce aux fonctionnalités OpenType. Sur InDesign d’Adobe, il suffit de régler la langue du texte sur bulgare pour rendre les préférences stylistiques visibles. Il en est autrement pour le serbe et le macédonien ; les localisations ne sont malheureusement pas accessibles si simplement. Aucun dictionnaire serbe-macédonien n’est encore implanté sur InDesign. L’utilisateur d’InDesign doit s’orienter lui-même vers les options OpenType et y activer les localisations serbe-macédonienne.

Toute la difficulté de ce travail d’extension est d’essayer de comprendre les attentes des utilisateurs, voire peut-être de les devancer, sans pour autant créer des fonctionnalités et des additions typographiques qui ne seront jamais utilisées.

« Globalisation (…) creates a world without borders, and makes us painfully aware of the limitations of our present instruments, (…) to meet its challenges. »

Anna Lindh, Swedish politician

EXPANSION

Jusque-là, j’ai évoqué ce que j’appelle les systèmes d’écritures simples, en opposition aux systèmes d’écritures complexes. Assurément les alphabets latin, grec ou cyrillique appartiennent à la catégorie simple car leurs lettres sont déconnectées (typographiquement parlant), ne sont que très peu contextuelles et sont placées les unes après les autres comme elles sont saisies au clavier.

Les systèmes d’écritures complexes ont une place de choix dans mon travail. J’ai souvent été invitée à ajouter un ou plusieurs systèmes d’écritures complexes à une police de caractères développée en latin. Ajouter signifie pour moi dessiner et produire un caractère qui se combinerait harmonieusement avec le caractère préexistant. Après mes études à l’université de Reading en Angleterre, j’ai approfondi mes connaissances sur les écritures du sous-continent indien et développé (création et production) des polices de caractères devanagari, bengali et tamoul. L’Inde possède une incroyable richesse linguistique, tant orale que visuelle. La maison d’édition Bali basée à Chennai expose sur ses livres d’apprentissage des langues indiennes cette devise pleine d’optimisme : « By languages we are many, but as a nation we are one ».  Devise de la maison d’édition Bali

Devise de la maison d’édition Bali

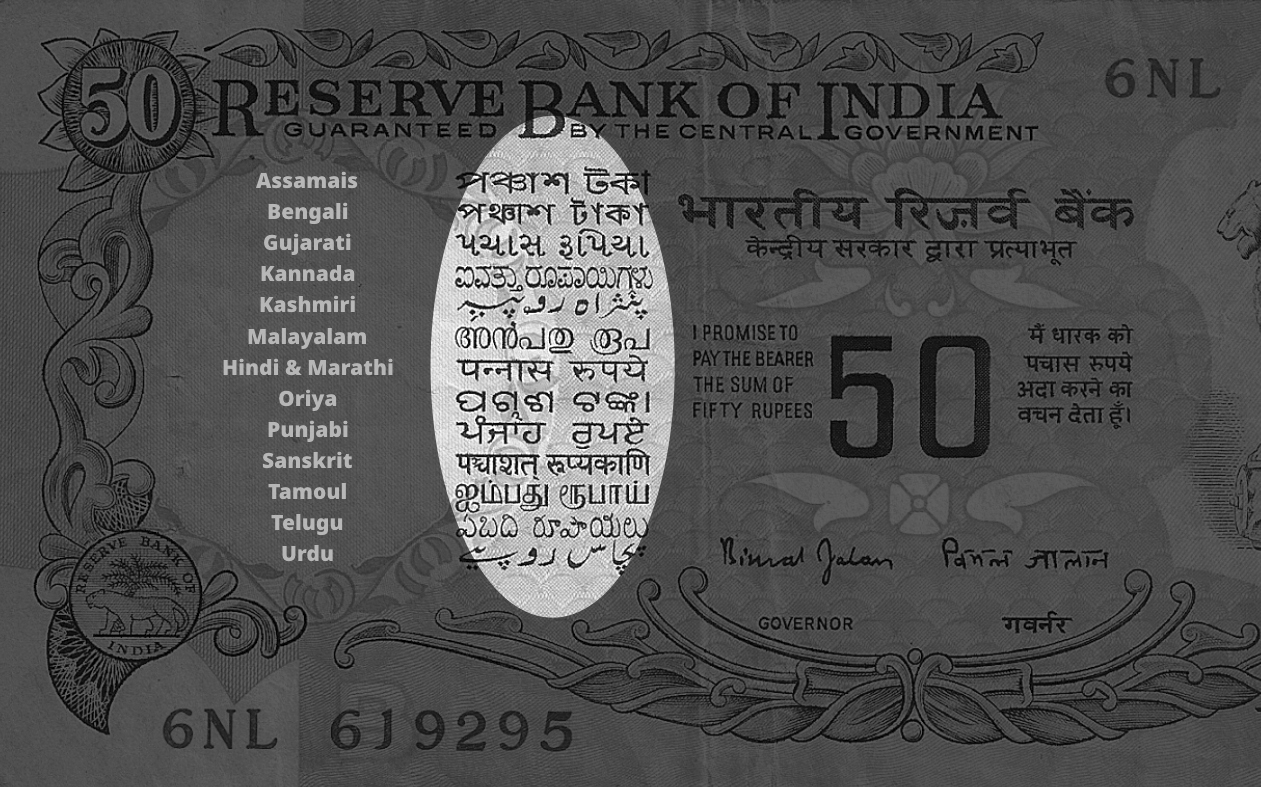

Le pays compte treize langues principales et neuf systèmes d’écritures associés. Ces différents alphabets sont d’ailleurs tous visibles sur les billets de indiens.  Billet de 50 roupies indiennes Le devanagari est l’écriture officielle du gouvernement indien aux côtés de l’écriture latine. L’hindi, le marathi mais aussi d’autres langues du sous-continent comme le konkani utilisent le devanagari comme système d’écriture. Le nombre d’utilisateurs du devanagari se situe autour de 480 000 000. En comparaison, le système d’écriture grec est employé par un groupe de 13 500 000 personnes. Le devanagari est une écriture alphasyllabaire. Il s’écrit de gauche à droite. Ses lettres se connectent par une barre supérieure ; celle-ci s’interrompt pour délimiter les mots. Le système est très proche de la phonétique ; un signe ou une combinaison de signes équivaut à un phonème.

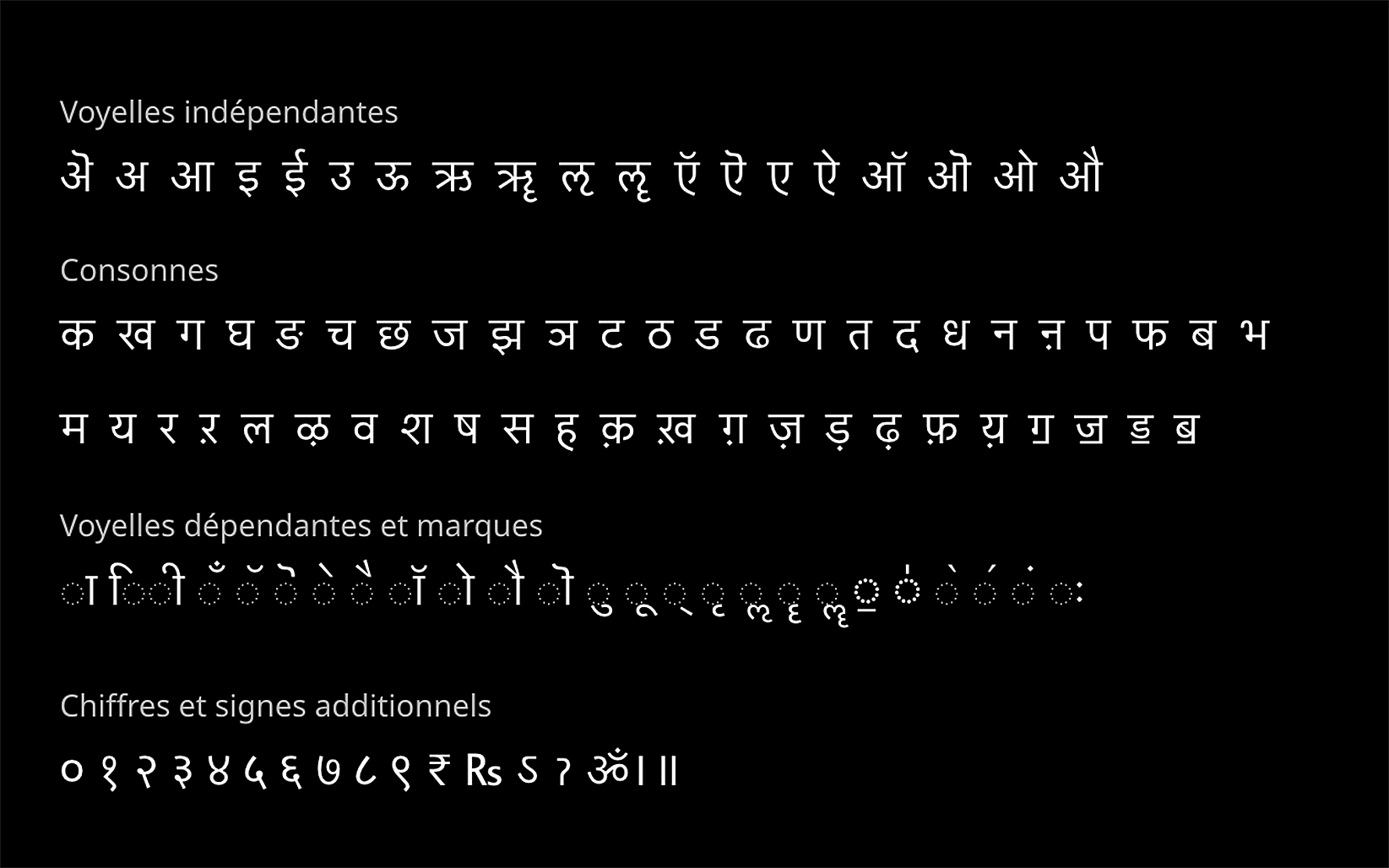

Billet de 50 roupies indiennes Le devanagari est l’écriture officielle du gouvernement indien aux côtés de l’écriture latine. L’hindi, le marathi mais aussi d’autres langues du sous-continent comme le konkani utilisent le devanagari comme système d’écriture. Le nombre d’utilisateurs du devanagari se situe autour de 480 000 000. En comparaison, le système d’écriture grec est employé par un groupe de 13 500 000 personnes. Le devanagari est une écriture alphasyllabaire. Il s’écrit de gauche à droite. Ses lettres se connectent par une barre supérieure ; celle-ci s’interrompt pour délimiter les mots. Le système est très proche de la phonétique ; un signe ou une combinaison de signes équivaut à un phonème.  Ensemble de base du devanagari révèle l’ensemble des signes de base du devanagari. On compte quarante-trois consonnes et dix-neuf voyelles. Les voyelles sont dédoublées pour un total de trente-huit ; celles-ci peuvent en effet être indépendantes ou dépendantes. Un phonème en devanagari est constitué d’une ou plusieurs consonnes consécutives, parfois accompagné d’une voyelle dépendante. Quelques exemples visuels aideront à mieux expliquer ce système alphasyllabaire.

Ensemble de base du devanagari révèle l’ensemble des signes de base du devanagari. On compte quarante-trois consonnes et dix-neuf voyelles. Les voyelles sont dédoublées pour un total de trente-huit ; celles-ci peuvent en effet être indépendantes ou dépendantes. Un phonème en devanagari est constitué d’une ou plusieurs consonnes consécutives, parfois accompagné d’une voyelle dépendante. Quelques exemples visuels aideront à mieux expliquer ce système alphasyllabaire.

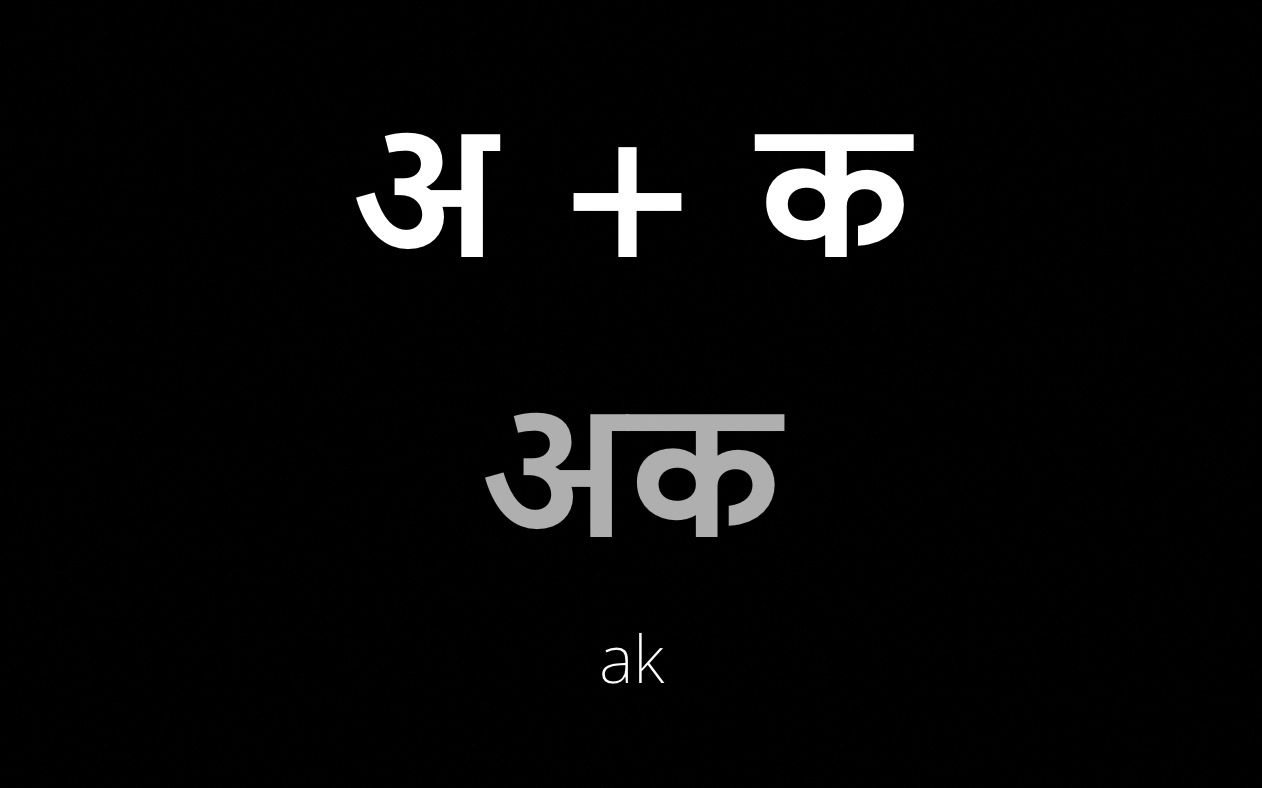

Dans  Conjonction ak, une voyelle puis une consonne sont utilisées ; le résultat final est identique à la saisie. L’exemple de

Conjonction ak, une voyelle puis une consonne sont utilisées ; le résultat final est identique à la saisie. L’exemple de  Conjonction ki illustre une situation similaire mais également différente : une consonne puis une voyelle sont saisies. La voyelle indépendante I devient dépendante au contact de la consonne ; les voyelles observent une transformation uniquement lorsqu’elles suivent une consonne ou un groupe de consonnes. De plus, puisque que la voyelle est courte, elle est projetée en avant de la consonne. Dans

Conjonction ki illustre une situation similaire mais également différente : une consonne puis une voyelle sont saisies. La voyelle indépendante I devient dépendante au contact de la consonne ; les voyelles observent une transformation uniquement lorsqu’elles suivent une consonne ou un groupe de consonnes. De plus, puisque que la voyelle est courte, elle est projetée en avant de la consonne. Dans  Conjonction kii, la même combinaison est saisie mais cette fois ci avec un I long, restant positionné après la consonne, mais toujours transformé en voyelle dépendante. Enfin lorsqu’une voyelle suit une autre voyelle, la deuxième sera toujours de forme indépendante, même si la première est dépendante ; ce cas de figure est visible dans

Conjonction kii, la même combinaison est saisie mais cette fois ci avec un I long, restant positionné après la consonne, mais toujours transformé en voyelle dépendante. Enfin lorsqu’une voyelle suit une autre voyelle, la deuxième sera toujours de forme indépendante, même si la première est dépendante ; ce cas de figure est visible dans  Conjonction kiiu. En somme les voyelles dépendantes sont tels des satellites en orbite autour des consonnes.

Conjonction kiiu. En somme les voyelles dépendantes sont tels des satellites en orbite autour des consonnes.  Les voyelles dépendantes en orbite autour de la consonne ka Des combinaisons autres que voyelle-consonne sont également possibles. Que se passe-t-il lorsque deux consonnes sont consécutives ? Au travers de

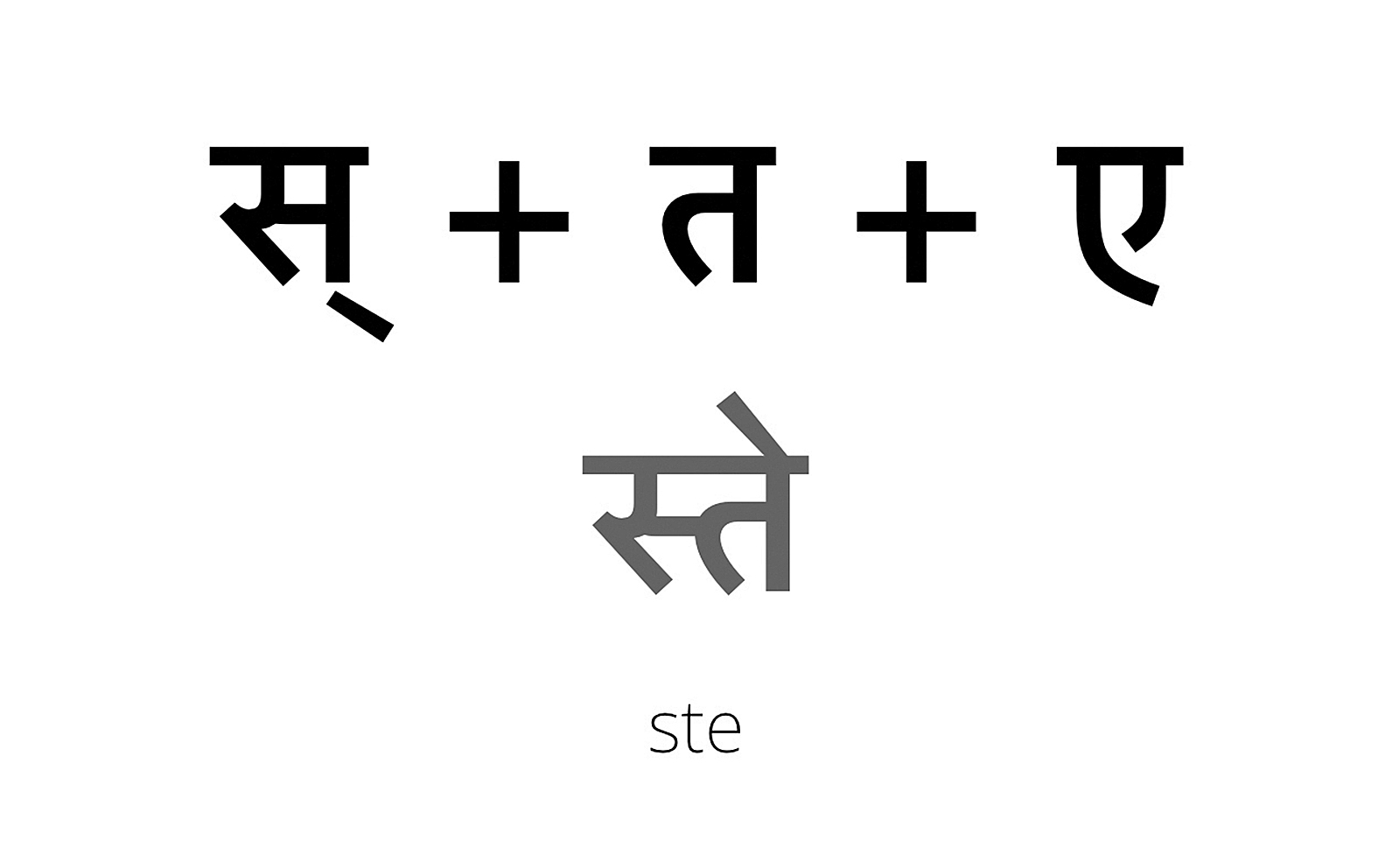

Les voyelles dépendantes en orbite autour de la consonne ka Des combinaisons autres que voyelle-consonne sont également possibles. Que se passe-t-il lorsque deux consonnes sont consécutives ? Au travers de  Conjonction ste, on peut observer les deux consonnes se ligaturer tandis que la voyelle les suivant se transforme en voyelle dépendante. Cette ligature de consonnes ainsi formée est communément appelée conjonction ; elle est permise grâce à cette marque, en forme d’accent grave, placée sous la première consonne. Ce signe, appelé halant, dicte la formation des conjonctions. Ces combinaisons sont nombreuses dans le système d’écriture devanagari, car toute consonne est en théorie combinable avec n’importe quelle autre consonne. Les conjonctions peuvent être composées de deux, trois ou quatre consonnes. Du fait de leur grand nombre, une astuce a été développée pour prévenir l’absence d’une conjonction pré-composée dans la fonte : les demi-formes. Prenons l’exemple de la conjonction – kspla – composée des lettres ka, sa, pa et la

Conjonction ste, on peut observer les deux consonnes se ligaturer tandis que la voyelle les suivant se transforme en voyelle dépendante. Cette ligature de consonnes ainsi formée est communément appelée conjonction ; elle est permise grâce à cette marque, en forme d’accent grave, placée sous la première consonne. Ce signe, appelé halant, dicte la formation des conjonctions. Ces combinaisons sont nombreuses dans le système d’écriture devanagari, car toute consonne est en théorie combinable avec n’importe quelle autre consonne. Les conjonctions peuvent être composées de deux, trois ou quatre consonnes. Du fait de leur grand nombre, une astuce a été développée pour prévenir l’absence d’une conjonction pré-composée dans la fonte : les demi-formes. Prenons l’exemple de la conjonction – kspla – composée des lettres ka, sa, pa et la  Conjonction kspla. Deux façons de créer ce très long caractère s’offrent au créateur de la police de caractères. La première est de dessiner cette conjonction en ligaturant les parties droites de chaque lettre. L’avantage de cette méthode est de pouvoir contrôler totalement le dessin du caractère. La deuxième démarche est de créer des demi-formes, saisies au clavier les unes après les autres. Grâce à un espacement négatif sur la droite, les demi-formes se superposent pour finalement former le signe souhaité.

Conjonction kspla. Deux façons de créer ce très long caractère s’offrent au créateur de la police de caractères. La première est de dessiner cette conjonction en ligaturant les parties droites de chaque lettre. L’avantage de cette méthode est de pouvoir contrôler totalement le dessin du caractère. La deuxième démarche est de créer des demi-formes, saisies au clavier les unes après les autres. Grâce à un espacement négatif sur la droite, les demi-formes se superposent pour finalement former le signe souhaité.  Afin d’atteindre un niveau de rendu satisfaisant, il est conseillé de créer plusieurs sortes de demi-formes pour la même lettre ; de cette façon, les combinaisons peuvent être subtilement choisies et encodées.

Afin d’atteindre un niveau de rendu satisfaisant, il est conseillé de créer plusieurs sortes de demi-formes pour la même lettre ; de cette façon, les combinaisons peuvent être subtilement choisies et encodées.

D’autres types de conjonctions existent en devanagari. Les conjonctions en ra se caractérisent par l’ajout d’une barre diagonale sur la consonne, comme on peut l’observer dans  Conjonction kspla formée grâce aux demi-formes. Il est aussi intéressant de remarquer que certaines conjonctions ont des comportements irréguliers, tel sha dans la même figure ; une fois la conjonction formée il est difficile de deviner la lettre d’origine. Davantage pourrait être expliqué à propos du devanagari, de ses phonèmes, de ses conjonctions mais je préfère me limiter au travers de cet article aux éléments essentiels du système d’écriture.

Conjonction kspla formée grâce aux demi-formes. Il est aussi intéressant de remarquer que certaines conjonctions ont des comportements irréguliers, tel sha dans la même figure ; une fois la conjonction formée il est difficile de deviner la lettre d’origine. Davantage pourrait être expliqué à propos du devanagari, de ses phonèmes, de ses conjonctions mais je préfère me limiter au travers de cet article aux éléments essentiels du système d’écriture.

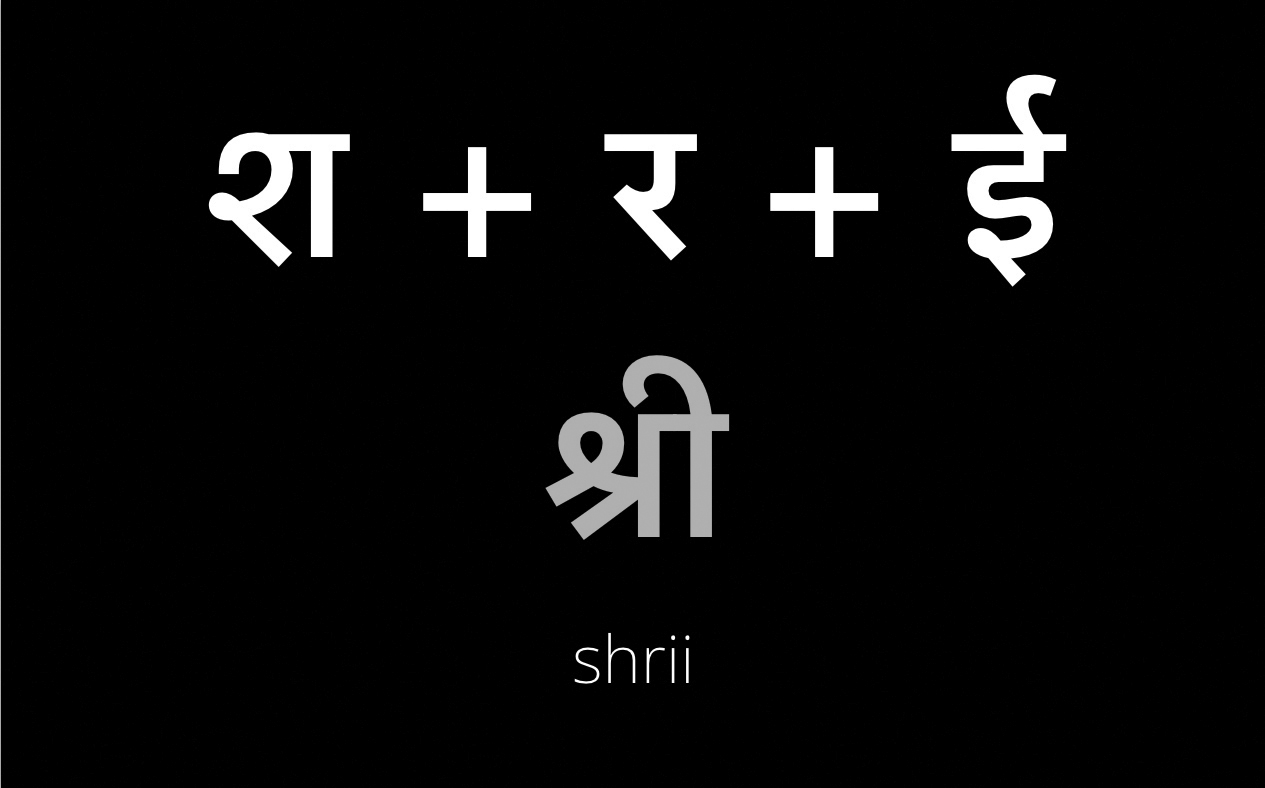

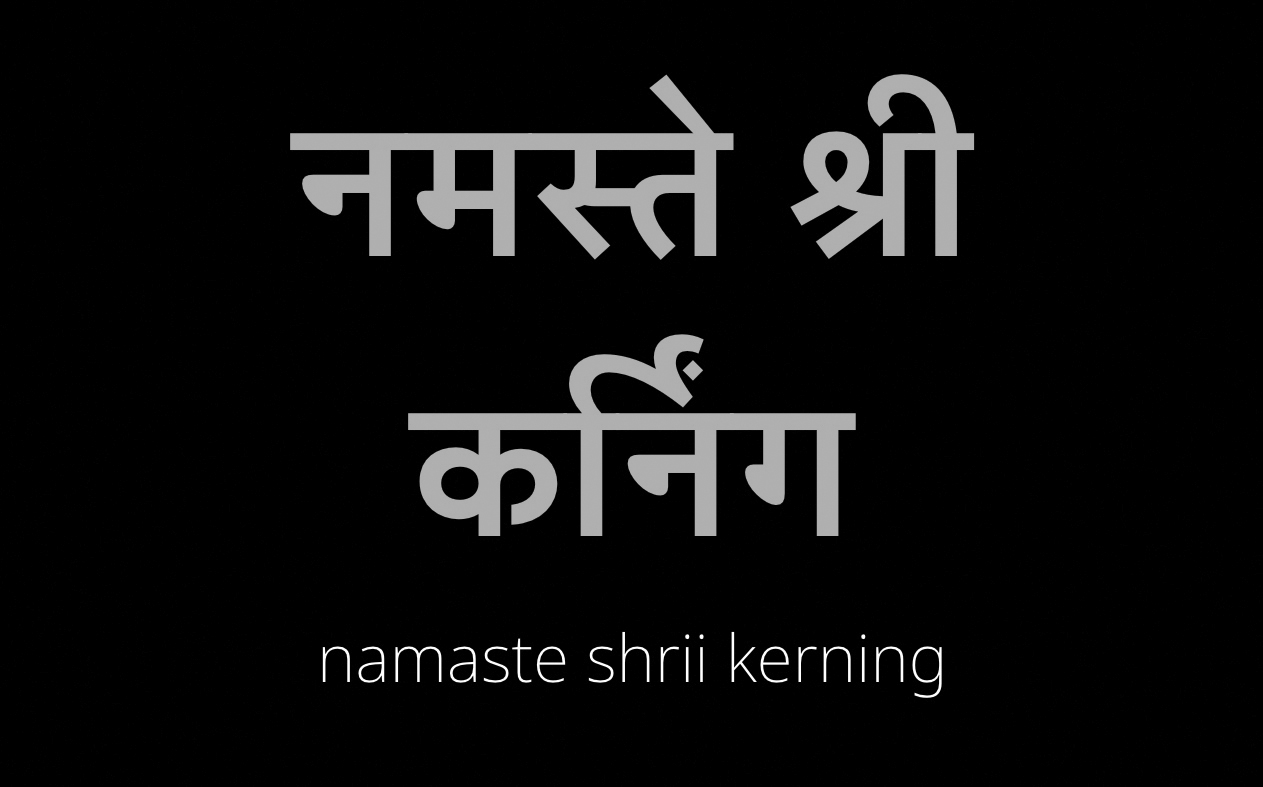

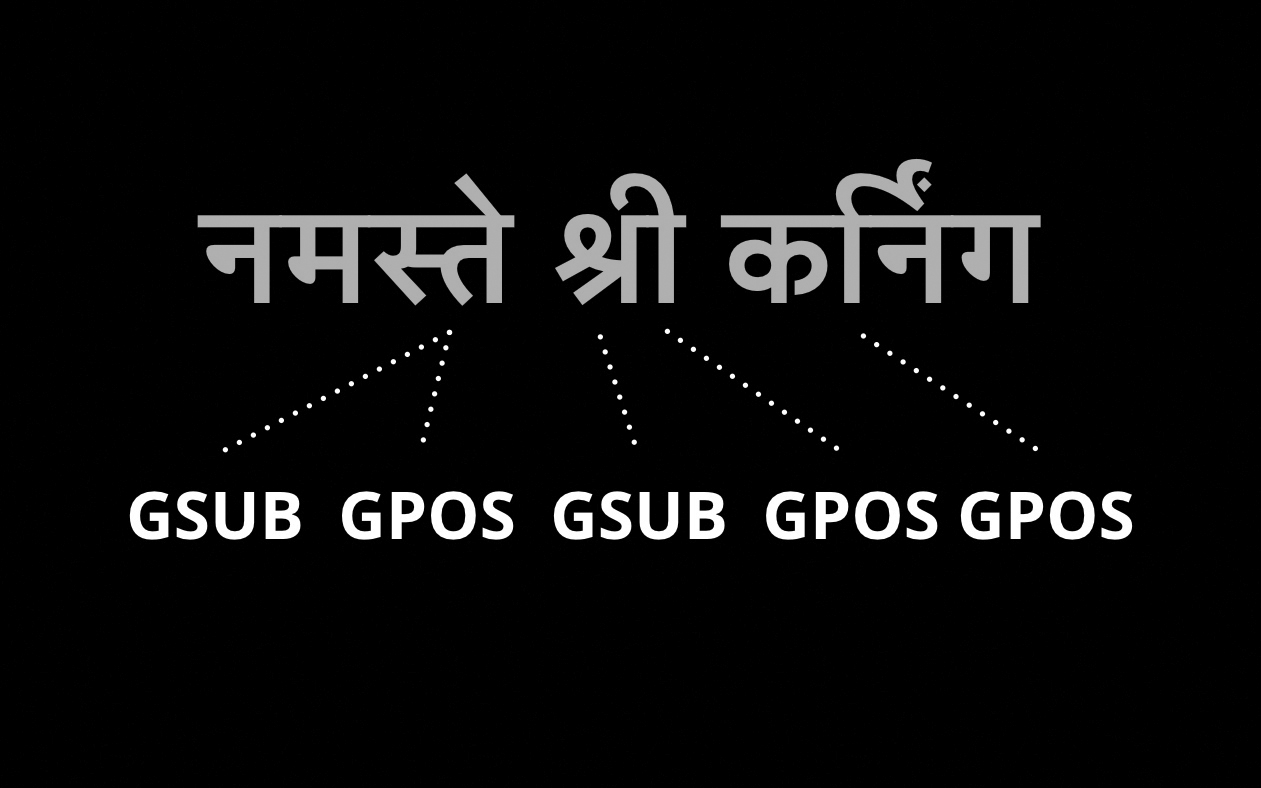

Avez-vous déjà fréquenté un studio de yoga, ou même consulté en ligne des cours de yoga ? Pratiquant moi-même cette discipline, je me suis aperçue que les professeurs de yoga portent souvent des tatouages de mantra sanskrit écrits en devanagari. Dans  Conjonction shrii, il semble que le tatoueur ait oublié d’activer les fonctions OpenType de la fonte devanagari. Le problème est sérieux : l’art du tatouage est indélébile. Aucune des substitutions, ni aucun des positionnements ne sont mis en place ; cette erreur typographique restera gravée à jamais (ou presque) sur le flanc de cette professeure. Il est préférable de vérifier à deux fois les compositions typographiques utilisant des systèmes d’écritures complexes ; ces systèmes dynamiques méritent une grande attention. Les conjonctions, les demi-formes doivent être encodées dans la police de caractères pour pouvoir être plus tard activées. Le bon positionnement des voyelles dépendantes est également crucial et participe à la clarté d’un texte. Ces fonctions sont communément GSUB (pour substitution) et GPOS (pour positionnement), comme expliqué dans

Conjonction shrii, il semble que le tatoueur ait oublié d’activer les fonctions OpenType de la fonte devanagari. Le problème est sérieux : l’art du tatouage est indélébile. Aucune des substitutions, ni aucun des positionnements ne sont mis en place ; cette erreur typographique restera gravée à jamais (ou presque) sur le flanc de cette professeure. Il est préférable de vérifier à deux fois les compositions typographiques utilisant des systèmes d’écritures complexes ; ces systèmes dynamiques méritent une grande attention. Les conjonctions, les demi-formes doivent être encodées dans la police de caractères pour pouvoir être plus tard activées. Le bon positionnement des voyelles dépendantes est également crucial et participe à la clarté d’un texte. Ces fonctions sont communément GSUB (pour substitution) et GPOS (pour positionnement), comme expliqué dans  Mantra tatoué en devanagari. Le devanagari fait partie de ces systèmes d’écritures complexes, où un moteur de mise en forme travaille constamment pour permettre aux lettres encodées de se substituer, de s’ordonner et de se positionner. Un texte en devanagari ne saurait être produit correctement sans ses fonctionnalités activées. La police de caractères de style monoligne, servant aux exemples précédents est un dessin que j’ai développé pour accompagner la police de caractères Swiss 721, de Max Miedinger (créateur de la police de caractères Helvetica). Le dessin des lettres a été étudié pour que les proportions des lettres latines et devanagari concordent harmonieusement. Typiquement le poids des lettres devanagari est légèrement plus fin que celui des lettres latines ; cette différence de graisse aide à contrebalancer l’encombrement plus resserré du devanagari, qui apparaît naturellement plus gras.

Mantra tatoué en devanagari. Le devanagari fait partie de ces systèmes d’écritures complexes, où un moteur de mise en forme travaille constamment pour permettre aux lettres encodées de se substituer, de s’ordonner et de se positionner. Un texte en devanagari ne saurait être produit correctement sans ses fonctionnalités activées. La police de caractères de style monoligne, servant aux exemples précédents est un dessin que j’ai développé pour accompagner la police de caractères Swiss 721, de Max Miedinger (créateur de la police de caractères Helvetica). Le dessin des lettres a été étudié pour que les proportions des lettres latines et devanagari concordent harmonieusement. Typiquement le poids des lettres devanagari est légèrement plus fin que celui des lettres latines ; cette différence de graisse aide à contrebalancer l’encombrement plus resserré du devanagari, qui apparaît naturellement plus gras.  Swiss 721 devanagari du très gras au très fin

Swiss 721 devanagari du très gras au très fin Swiss 721 devanagari La seconde police de caractères utilisée pour les exemples possède un dessin contrasté ; il s’agit de la version mise à jour de Linotype Devanagari.

Swiss 721 devanagari La seconde police de caractères utilisée pour les exemples possède un dessin contrasté ; il s’agit de la version mise à jour de Linotype Devanagari.

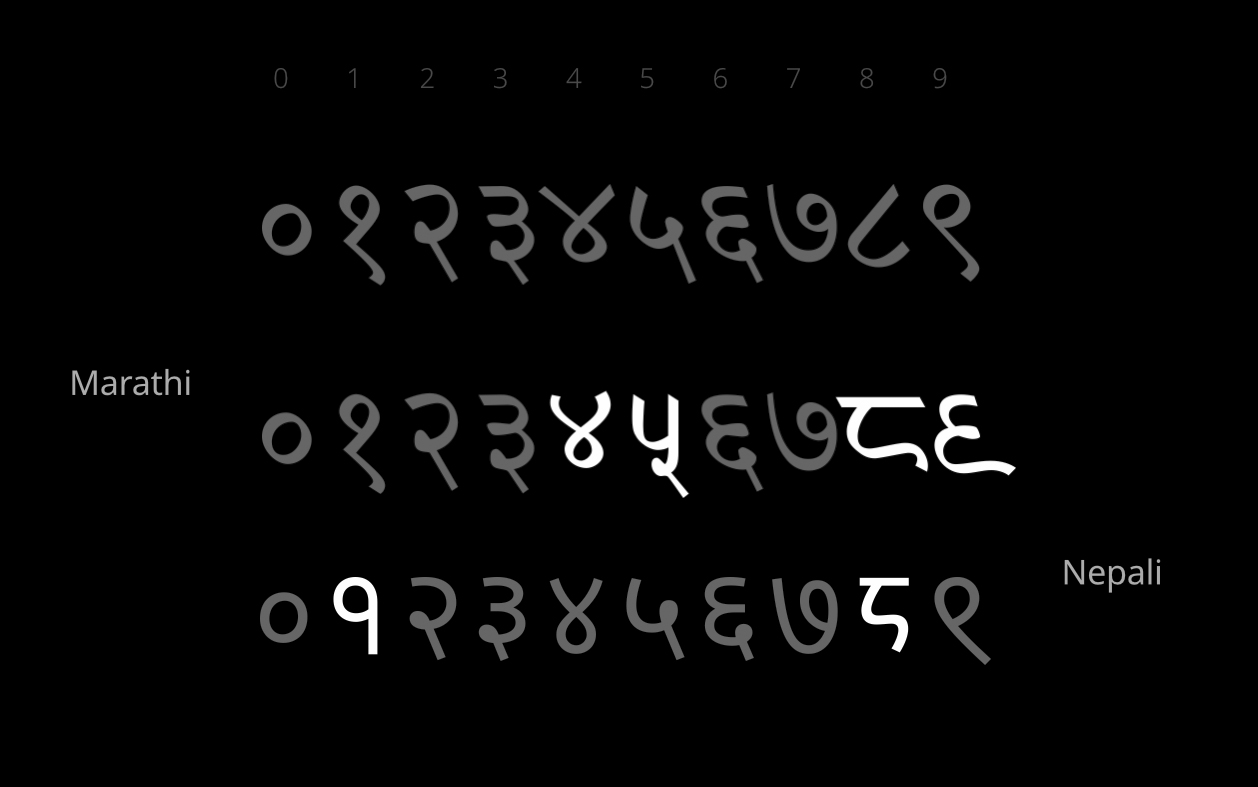

Je voudrais finalement attirer l’attention sur le fait que le devanagari possède, comme le latin et le cyrillique, des formes localisées. L’état du Maharashtra (Mumbai) préfère, entre autres variations, écrire certains chiffres différemment. Le Népal a de même ses choix esthétiques. Dans  Identité visuelle de TypoLABS par Bernd Volmer et Oliver Meier, on peut observer les dissemblances entre ces trois régions utilisant le devanagari. L’extension des polices de caractères fait aussi partie de l’expansion de ces dernières.

Identité visuelle de TypoLABS par Bernd Volmer et Oliver Meier, on peut observer les dissemblances entre ces trois régions utilisant le devanagari. L’extension des polices de caractères fait aussi partie de l’expansion de ces dernières.

Afin de produire des dessins typographiques de qualité pour des contrées plus ou moins lointaines, il est très utile d’avoir une bonne connaissance des conventions culturelles et locales. La compréhension et l’intégration des règles sous-jacentes à n’importe quel système d’écriture est également indispensable. De plus, il semble toujours aussi important de développer des polices de caractères digitales pour le sous-continent indien qui souffre cruellement d’un réel manque en la matière.

« […] the term non-Latin […]. It’s a reminder how much is still left to be done to achieve parity with Latin fonts in terms of faithful language representation, the quality of font production, and the choice of styles. »

Fiona Ross, british researcher and type designer

VARIATION

Les avancées technologiques en matière de typographie digitale invitent les producteurs de polices de caractères à créer des objets sensibles, des objets pouvant répondre à un panel de contraintes variées. Le nouveau format digital Variable (.var) rend possible une versatilité typographique étonnante. Pinacle de la contextualité, ce format permet à une police de caractères de s’adapter et de réagir aux changements contextuels qui l’entourent. Les variations de la police de caractères peuvent être dictées par des paramètres tels que la taille de la page impartie à la mise en page, la distance de lecture, la vitesse de déplacement du sujet lisant, etc.

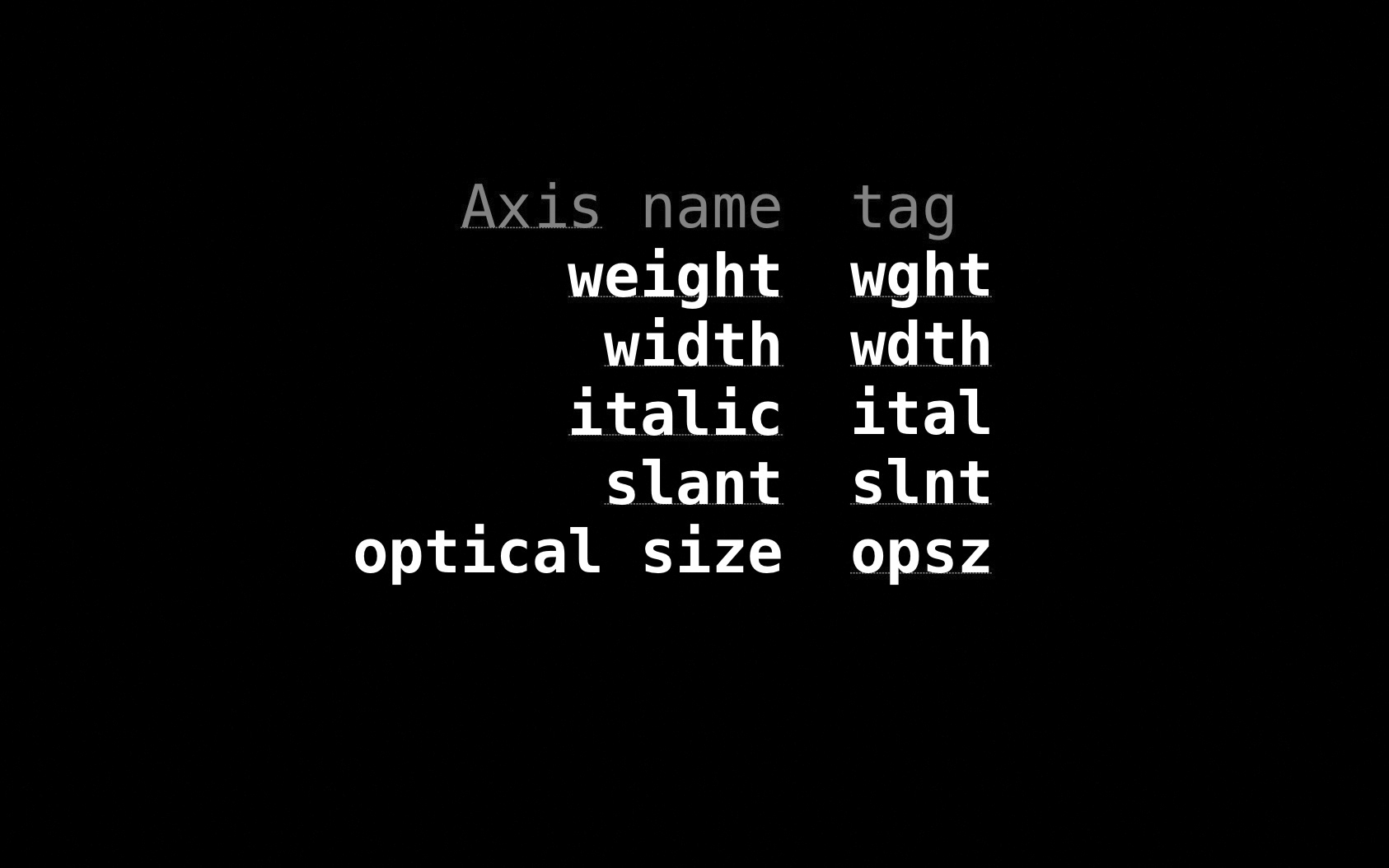

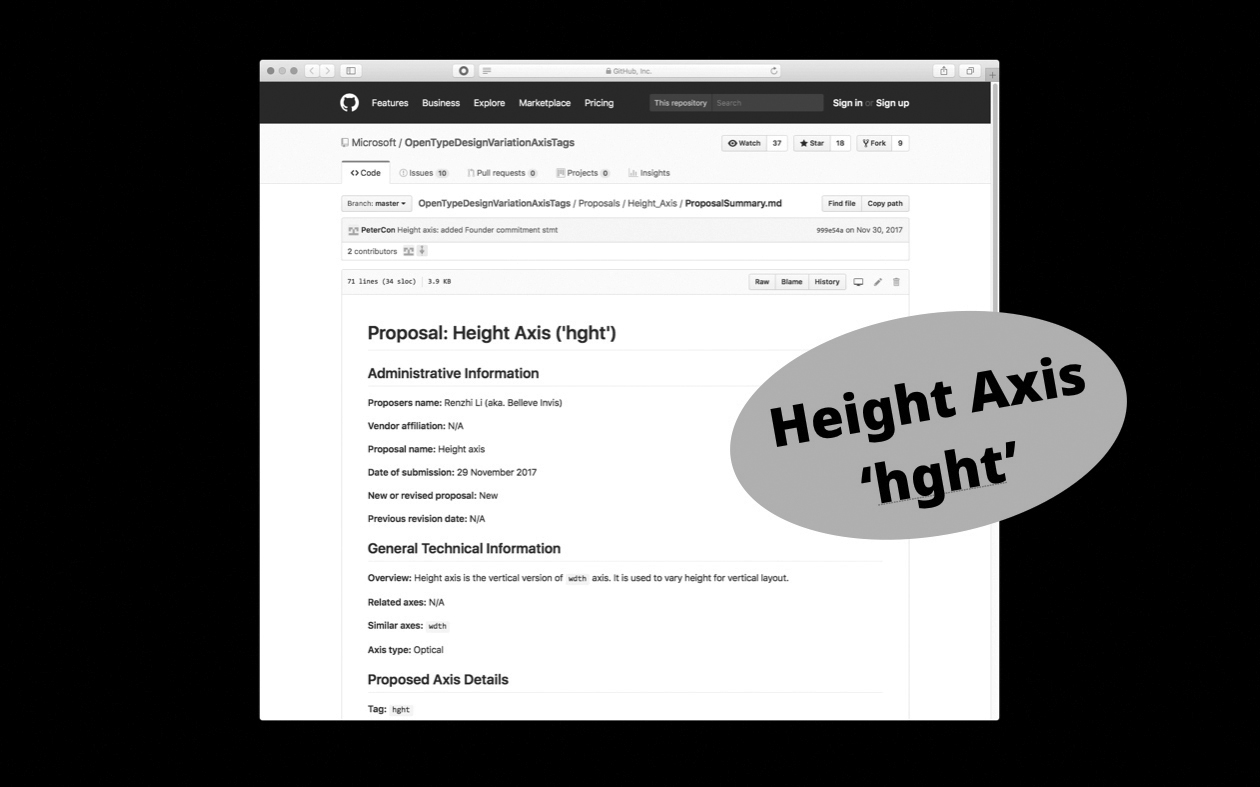

Une fonte variable, ou very able, http://very-ablefonts.com par Underware est une fonte se comportant comme une famille de fontes ; une fonte contenant multiple fontes individuelles comprimées ; une fonte interpolant de nombreuses instances de polices entre ses dessins extrêmes. Les interpolations sont générées sur des axes de dessin. Certains axes sont déjà homologués par Microsoft (un des acteurs de la mise en place du format Variable, aux côtés de Google et Adobe), comme la chasse, la graisse, la taille optique.  Localisations en marathi et nepali

Localisations en marathi et nepali

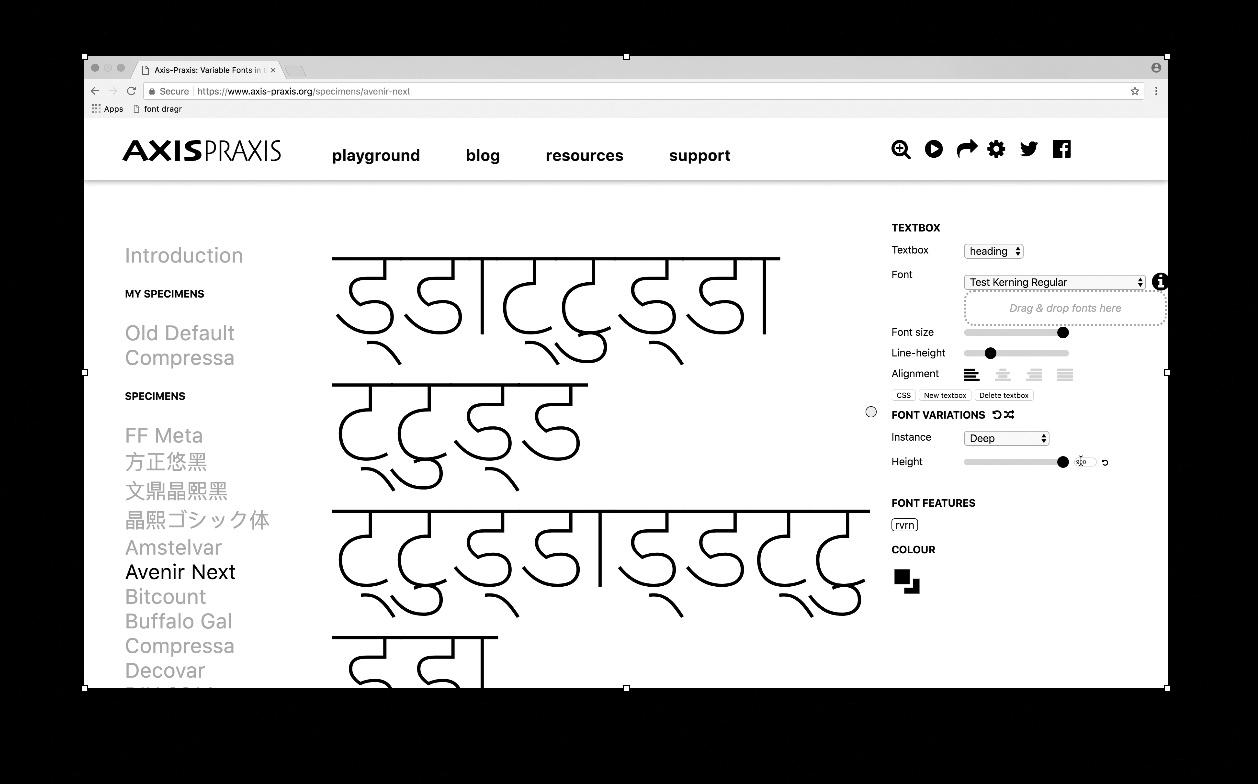

Aussitôt développées, des fontes variables ont été utilisées dans un contexte réel. Bern Volmer et Oliver Meier ont créé en 2018 l’identité visuelle de la conférence Typo Labs, organisée à Berlin, à l’aide de plusieurs fontes variables. L’identité visuelle de l’événement s’est définie au travers de son mouvement et de sa versatilité.  Proposition d’un axe variable de la hauteur Pour accompagner le logotype latin de la conférence, j’ai réalisé une version en devanagari.

Proposition d’un axe variable de la hauteur Pour accompagner le logotype latin de la conférence, j’ai réalisé une version en devanagari.  Adaptation du logo TypoLABS en devanagari Travaillant sur ce projet, je me suis rapidement interrogée sur les axes de mon espace de dessin ; aucun des axes officiels ne correspondaient réellement à la nature de mon étude. Il m’est venu à l’esprit qu’un axe de la hauteur – ou de la profondeur – prendrait tout son sens pour le système d’écriture devanagari. Les conjonctions sont en effet souvent construites dans la profondeur, sous la ligne de pied, ce qui peut occasionner des problèmes de mise en page ou même de troncature des caractères les plus bas. Bapurao S. Naik évoque justement différentes alternatives de dessin des conjonctions verticales dans son ouvrage « Typography of Devanagari », paru en 1971.

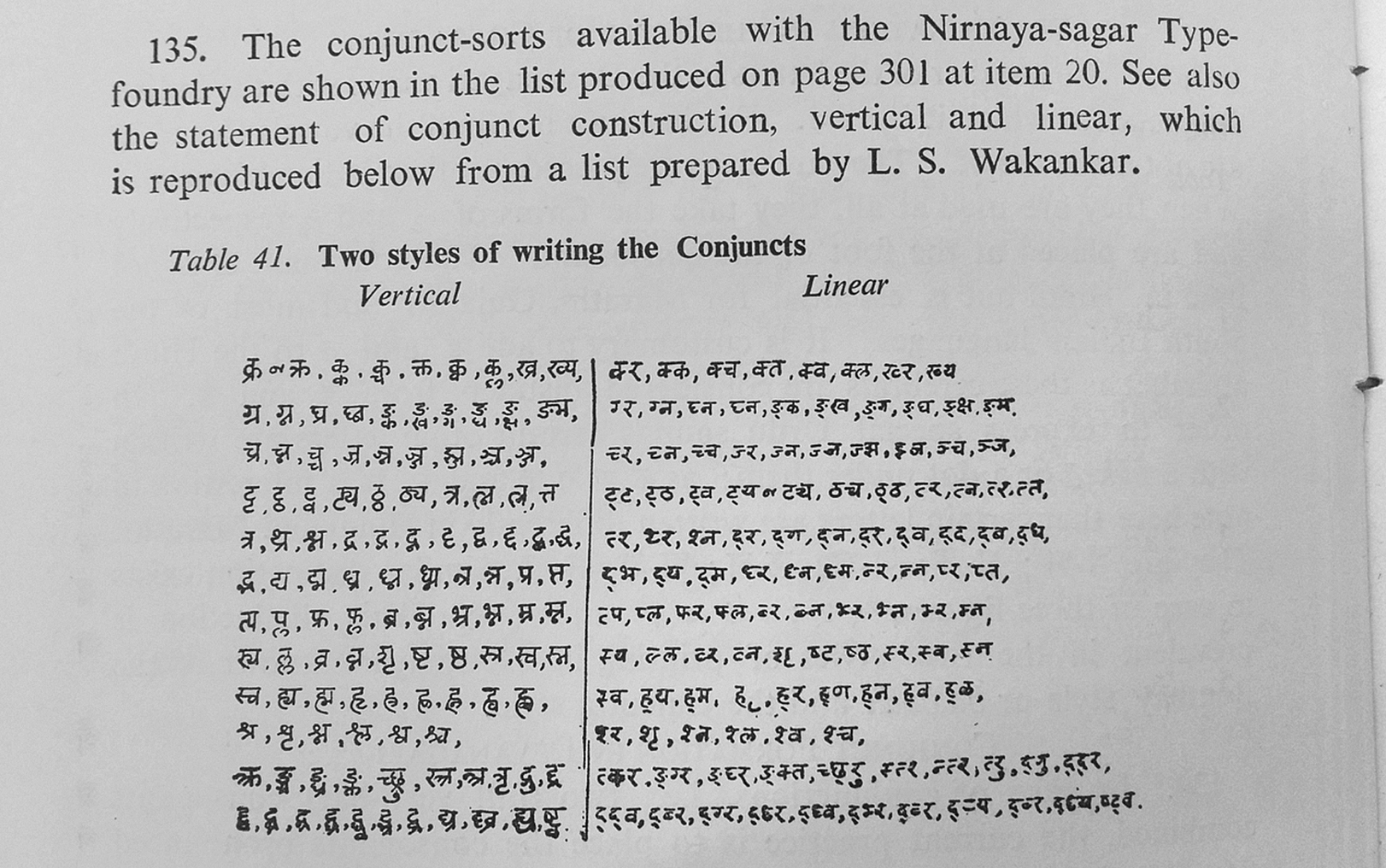

Adaptation du logo TypoLABS en devanagari Travaillant sur ce projet, je me suis rapidement interrogée sur les axes de mon espace de dessin ; aucun des axes officiels ne correspondaient réellement à la nature de mon étude. Il m’est venu à l’esprit qu’un axe de la hauteur – ou de la profondeur – prendrait tout son sens pour le système d’écriture devanagari. Les conjonctions sont en effet souvent construites dans la profondeur, sous la ligne de pied, ce qui peut occasionner des problèmes de mise en page ou même de troncature des caractères les plus bas. Bapurao S. Naik évoque justement différentes alternatives de dessin des conjonctions verticales dans son ouvrage « Typography of Devanagari », paru en 1971.  Extrait de « Typography of Devanagari » Ces directions de dessin, verticale ou linéaire, pourraient complètement être incorporées dans un seul et même fichier variable. Poursuivant mes recherches, j’ai fait la découverte, sur internet, d’une proposition d’un axe de la hauteur.

Extrait de « Typography of Devanagari » Ces directions de dessin, verticale ou linéaire, pourraient complètement être incorporées dans un seul et même fichier variable. Poursuivant mes recherches, j’ai fait la découverte, sur internet, d’une proposition d’un axe de la hauteur.  Adaptation verticale du logo TypoLABS en devanagari C’est cet axe qui me permettrait de créer un autre type de logo, celui là proche de la nature intrinsèque du devanagari,

Adaptation verticale du logo TypoLABS en devanagari C’est cet axe qui me permettrait de créer un autre type de logo, celui là proche de la nature intrinsèque du devanagari,  Axes référencés des fontes variables un autre type de fonte, celle-là flexible quant à la profondeur des caractères.

Axes référencés des fontes variables un autre type de fonte, celle-là flexible quant à la profondeur des caractères.  Expérimentations autour de l’axe de la hauteur avec la police de caractères Swiss 721 devanagari

Expérimentations autour de l’axe de la hauteur avec la police de caractères Swiss 721 devanagari

In fine, le format variable en est à ses balbutiements ; davantage est encore à découvrir. À force de tâtonnements et d’expérimentations avec les fontes variables, l’innovation surviendra.  Une 2CV volante en Mayenne (source: INA)

Une 2CV volante en Mayenne (source: INA)

« The horizons of a man are limited only by his imagination. »

Charles Kettering, inventeur américain.