La typographie mise en ordre

La bibliothèque de l’école Estienne a constitué au fil des années un fonds remarquable d’ouvrages ayant trait à la typographie et à l’imprimerie, constitué d’achats avisés mais aussi de legs et de donations provenant de collectionneurs et de professionnels. Ce fonds est notamment constitué d’ouvrages techniques et à vocation pédagogique, qui résonnent singulièrement dans le lieu de transmission du savoir où ils sont librement consultables, dont un exemplaire particulièrement homogène s’il en est de « L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers » éditée à partir de 1751 sous la direction de Diderot et d’Alembert.

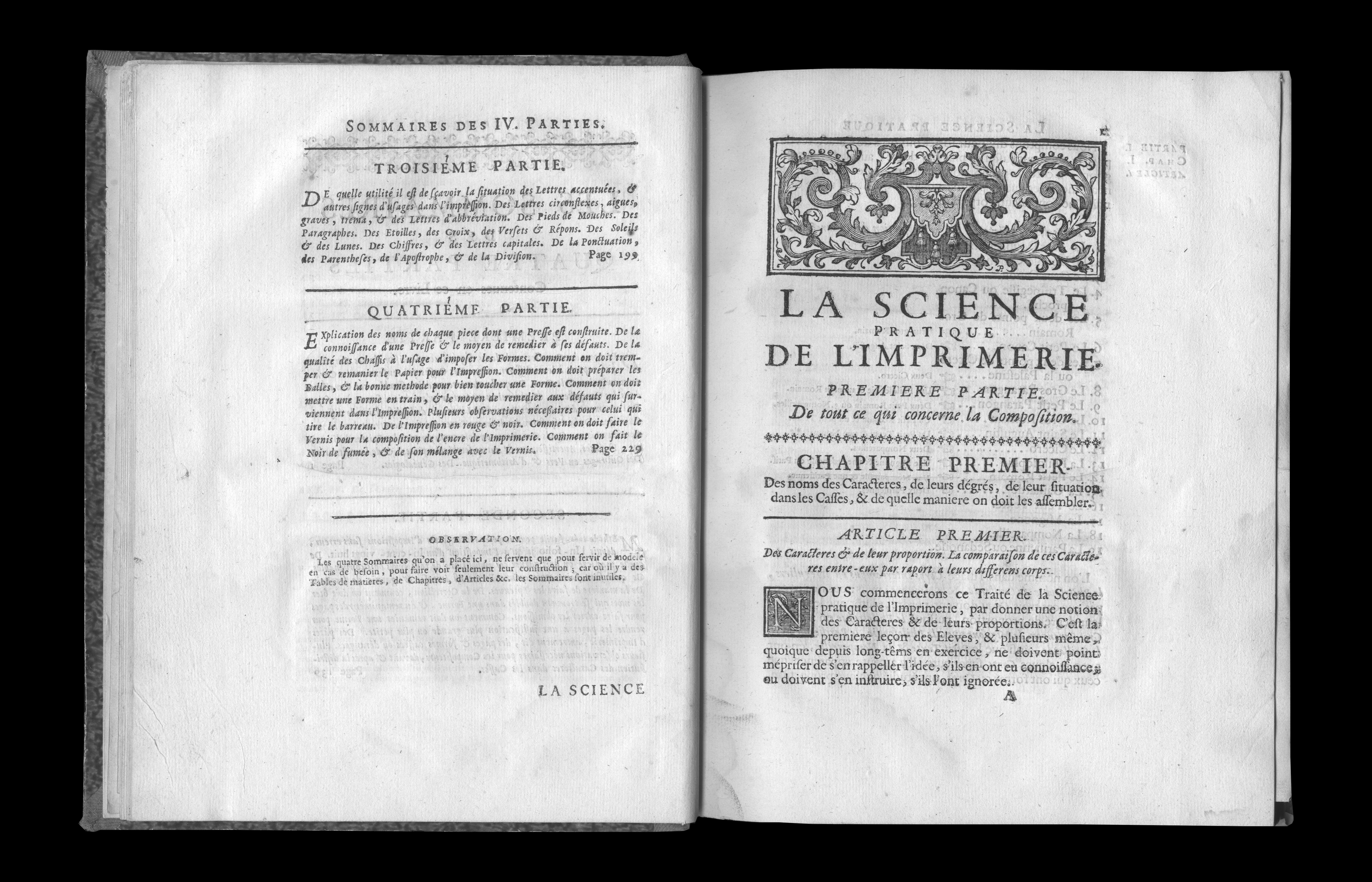

« La Science pratique de l’imprimerie », publiée en 1723 par son auteur, le libraire-imprimeur Martin-Dominique Fertel, à Saint-Omer, est le premier ouvrage de cette collection par sa date de parution. L’un de ses traits particuliers est de dispenser pour la première fois de façon aussi détaillée les usages de la composition du livre et de son impression sous la forme de figures et d’instructions très faciles pour se perfectionner dans cet art, ainsi que le mentionne son sous-titre. Il est ainsi le premier ouvrage à offrir une description aussi étendue de l’art de l’imprimeur publié en langue française.

Dans sa préface, Fertel fait état de son constat d’absence d’ouvrages traitant de l’imprimerie. Il n’aura pas eu connaissance, durant ses dix ans de voyage en France et à l’étranger, des travaux de Alonso Victor de Paredes et de ceux de Joseph Moxon. Le premier publie en Espagne « Institución y origen del arte de la imprenta » vers 1680, mais cet ouvrage ne connaît qu’une diffusion très confidentielle. Joseph Moxon publie à Londres en 1683 le second volume des « Mechanick Exercises », intitulé « The Doctrine of Handy-Works Applied to the Art of Printing ». Son contenu s’avère distinct et comme complémentaire de celui que développera Fertel dans « La Science pratique de l’imprimerie ». Dans son article relatif à « La Science pratique de l’imprimerie », Giles Barber éclaire la différence des approches et des visées respectives de Moxon et de Fertel in Giles Gaudard Barber, « French Letterpress Printing. A list of French printing manuals and others texts in French bearing on the technique of letterpress printing, 1567-1900 », Oxford, Oxford Bibliographical Society, Bodleian Library, 1969. Le livre de Moxon fait date outre-Manche mais reste méconnu du reste de l’Europe en ce début de XVIIIe siècle et Fertel n’en aura pas connaissance.

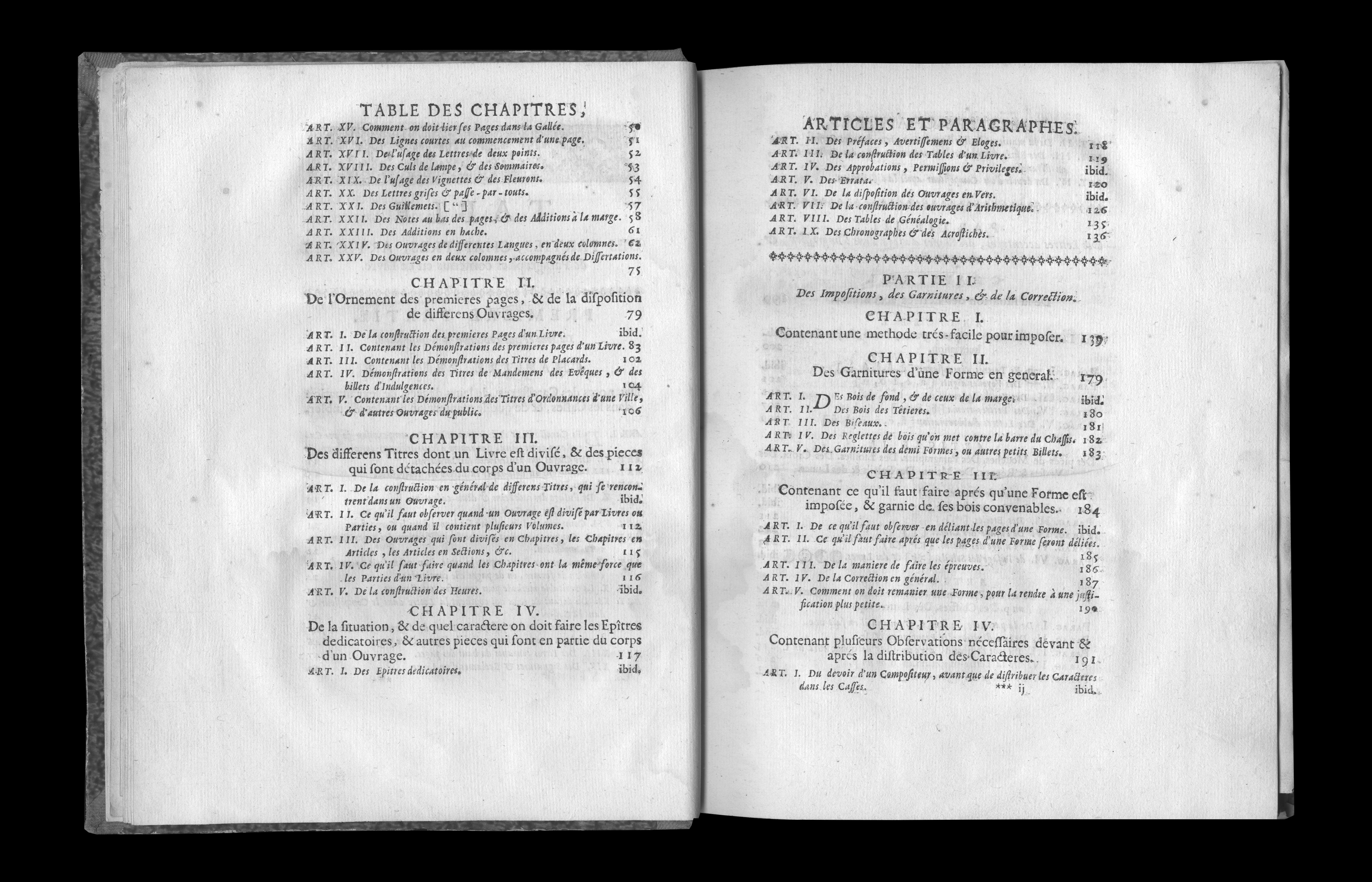

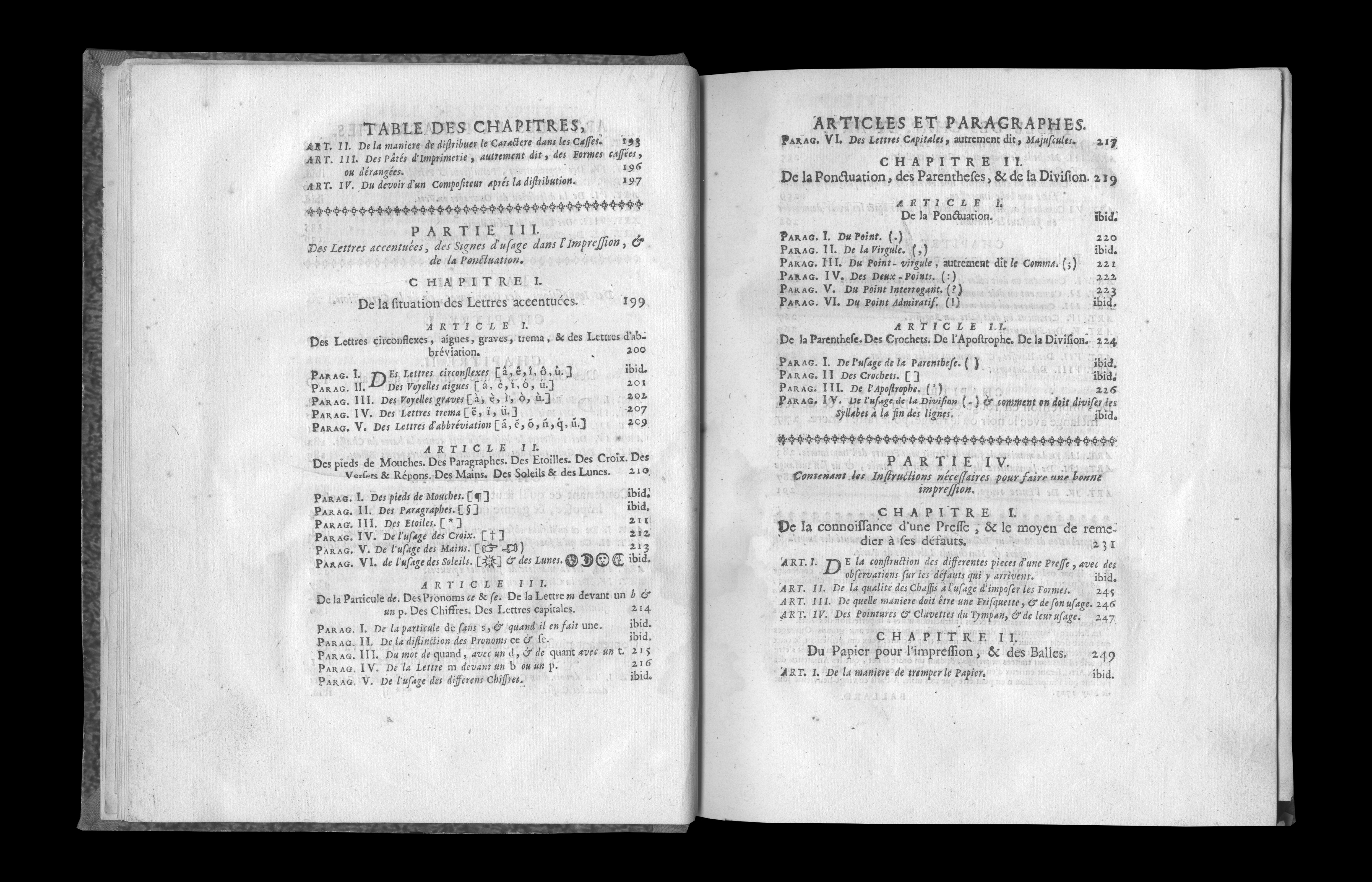

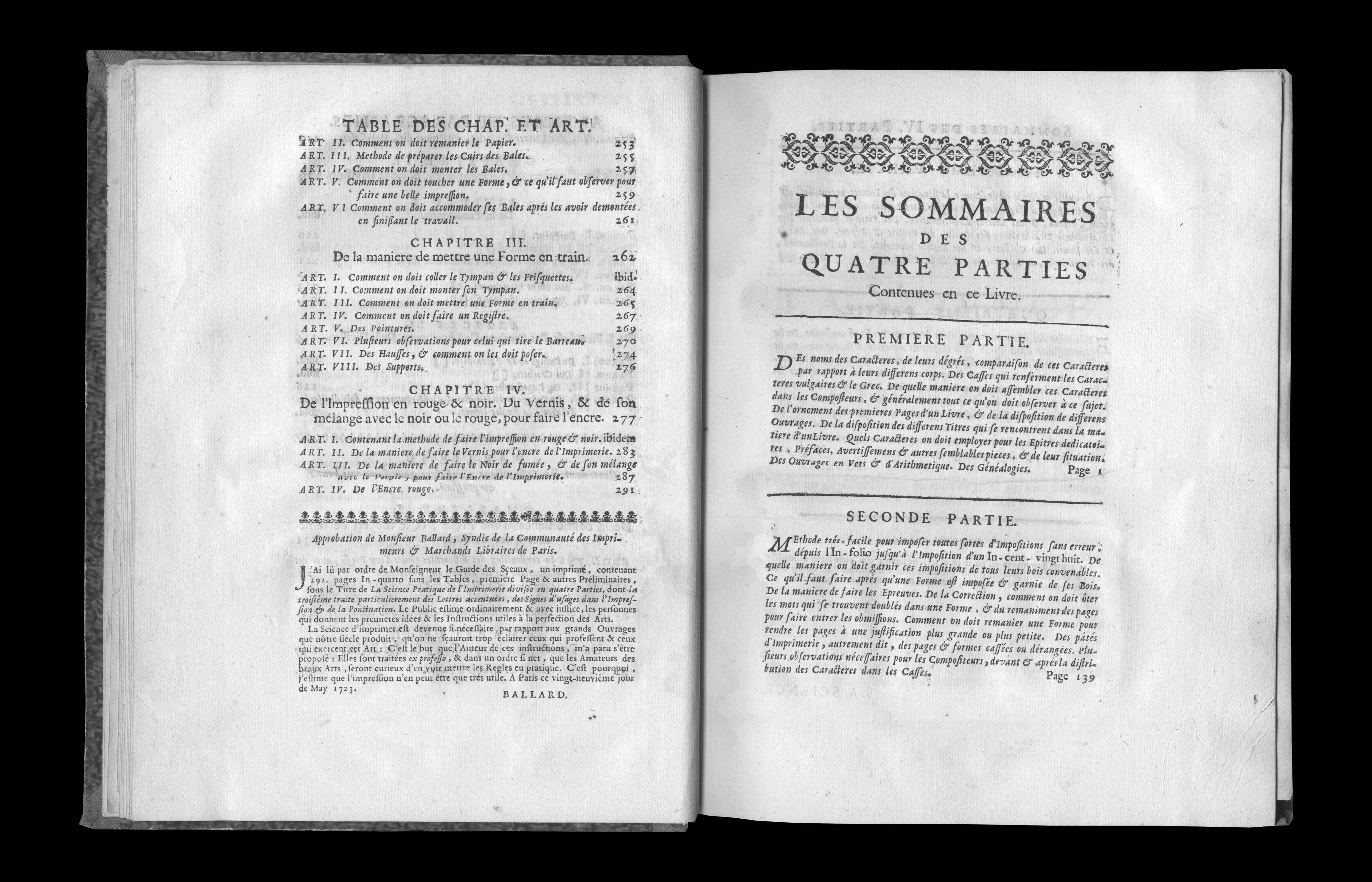

La science pratique est d’un format in-quarto de 292 pages auxquelles s’ajoutent 6 planches hors-texte. Ce dispositif matériel assez généreux tranche avec les conditions d’exercice d’un imprimeur provincial, dont le métier est tourné vers les travaux de ville et les commandes locales. Fertel apporte un grand soin à son ouvrage, conscient de son caractère inaugural. L’ultime propos du livre en résume le projet : […] je l’ai fait en faveur des apprentis [et serais] heureux si par mes instructions je puis en faire de bons Maîtres, & si les Maîtres même ne jugent pas mon travail inutile. La structure de l’ouvrage ainsi que la grande clarté du propos, réparti en quatre parties, surprend par ses qualités pédagogiques. La limpidité du texte, l’exemplarité de la composition de l’ensemble, le recours à de nombreuses pages d’exemples et aux figures permettent d’imaginer la familiarité de l’auteur avec les manuels et livres de sciences de son temps. La préface s’ouvre ainsi : Il est surprenant de voir paroître tant d’Instructions pour se perfectionner dans différentes Sciences & de n’en avoir point encore vû pour celle de l’Imprimerie.

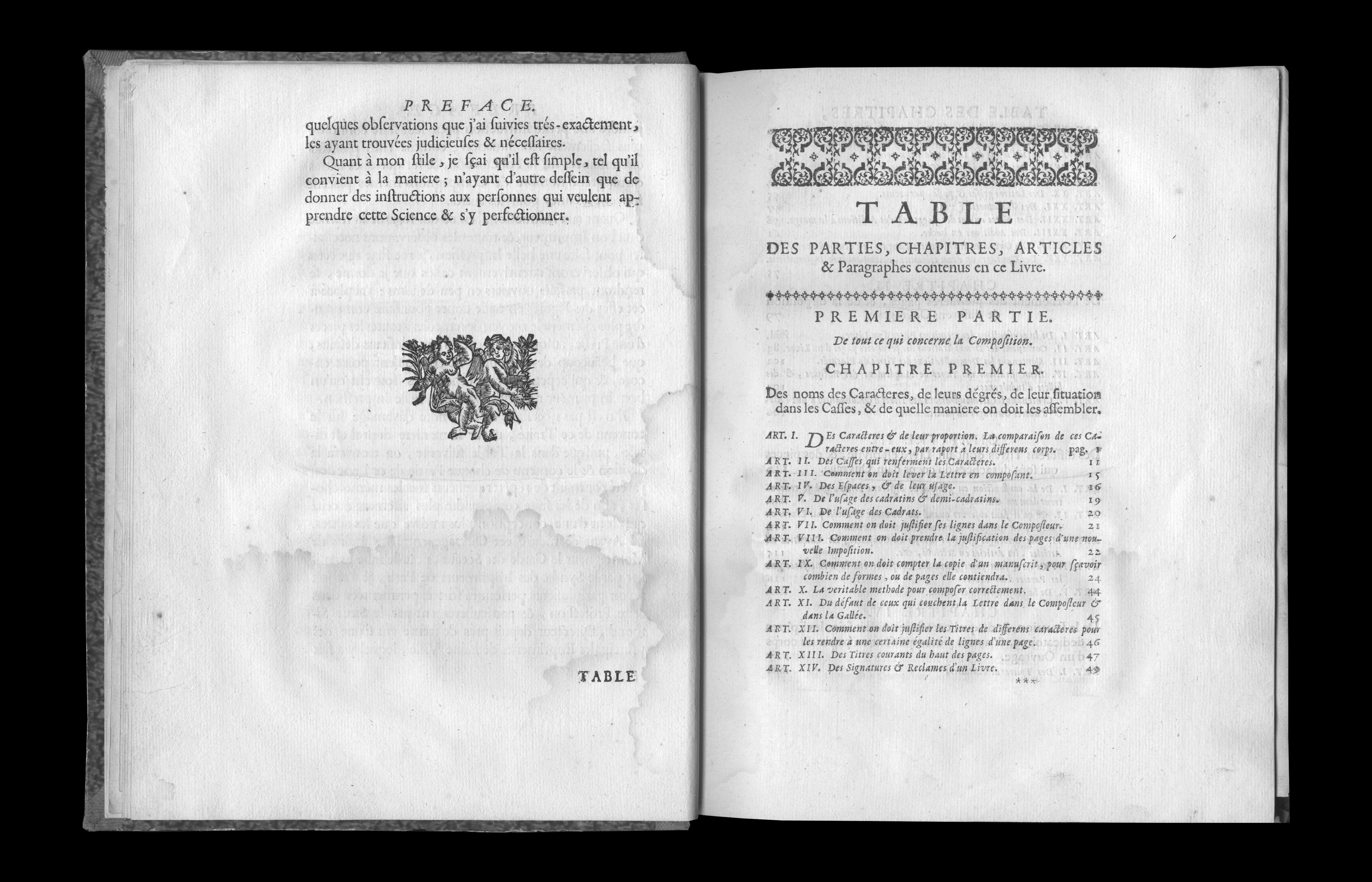

Si c’est bien l’ensemble des savoirs de l’imprimerie regroupés en un seul ouvrage qui fait de Fertel un modèle pour les imprimeurs qui prendront sa suite dans la mise en livre des savoirs du métier, « La postérité de La Science pratique de l’imprimerie » est très importante en France. Il est loué par Pierre Simon Fournier dans son Manuel « Typographique utile aux Gens de Lettres » (tome 1, 1764) ou encore par Antoine-François Momoro qui, dans l’avertissement introductif de son Traité élémentaire de l’imprimerie de 1796, relève : « Nous n’avons de bon dans ce genre que la Science pratique par Fertel de St Omer ». la lecture de la première partie résonne de façon singulière aujourd’hui pour le designer du livre. Intitulée De tout ce qui concerne la composition, cette première partie se déploie sur la moitié de l’ouvrage et révèle de façon très détaillée un ensemble de règles, conseils et remarques constituant à notre connaissance le premier écrit aussi précis sur les modalités de déploiement visuel et l’ordonnancement du texte dans la page. La visée de Fertel conjugue les données pratiques, telles que les relations de proportion qu’entretiennent les caractères typographiques entre-eux, à des données d’ordre esthétiques, lorsqu’il disserte de la bonne disposition des espaces pour éviter qu’ils ne gâtent entièrement l’éclat d’un beau caractère. Après la comparaison des corps, il part d’une description de la casse, de la façon de lever la lettre, de la bien disposer dans le composteur, pour aborder enfin la composition des lettres par ce qui lui est essentiel : le bon usage des espaces. La relation de la composition au format de la page est, selon la même approche, d’abord décrite selon des considérations pratiques et de principes d’imposition, pour ensuite déployer règles et conseils de disposition des titres, de constitution des hauts de pages et de la mise en place de tout élément imprimable au sein du livre. Mais c’est lorsque Fertel compose ses exemples que la démonstration prend toute sa force. Les démonstrations des Ouvrages de différentes Langues, série de pages d’exemples in-texte commentées sur le vif, font de cette première partie un précieux recueil d’informations sur les méthodes de mise en page et les goûts d’un imprimeur français du début du XVIIIe siècle. Les pages consacrées aux Démonstrations des premières pages d’un livre font état de la bonne connaissance des ouvrages du temps, de son attention au détail et à l’ordonnancement de la page de titre du livre, selon le domaine dont il relève.

Ces pages, recomposées et parfois inventées par l’auteur, révèlent aussi un certain conservatisme chez Fertel, au regard de la production alors en vogue dans les grands centres de l’imprimerie en Europe. Après avoir détaillé la mise en forme des pages particulières qui constituent un ouvrage et la structuration en général du livre, Fertel entre avec précision dans la composition des ouvrages spécialisés : Arithmétique, Livre de compte de marchand, Ouvrages en vers, Ouvrages en chiffres. En conclusion de cette partie, Fertel met en acte sa vision du Chronographe en vers et celle d’un Acrostiche. Révélant à nouveau s’il le fallait tout l’intérêt du maître-imprimeur pour l’image textuelle.

Aux nombreux exemples composés pour les besoins de l’explicitation s’ajoute le recours à un procédé autoréférentiel, employé à des fins de démonstration et qui donne la mesure de la conscience de Fertel de faire un livre sur la façon dont on fait un livre. Et partant, à déployer toutes les stratégies propres à transmettre de façon exemplaire son savoir. En parcourant l’ouvrage, on peut s’étonner que la Table des matières soit immédiatement et de façon redondante suivie d’un Sommaire présentant à nouveau les quatre parties du livre. Mais la dernière page de ce sommaire mentionne en petit corps : « Les quatre Sommaires qu’on a placés ici, ne servent que en cas de besoin […] car ou il y a des Tables de matières […] les sommaires sont inutiles ». Le livre s’augmente ainsi d’éléments supplémentaires, convoqués à des fins immédiatement démonstratives. Autre indice de la valeur autoréférentielle de certaines parties de l’ouvrage, on apprend incidemment à la lecture de l’article V du chapitre IV de la première partie que la dernière page du volume, qui contient la liste des Fautes survenues dans l’impression n’était nullement utile dans le cas du présent ouvrage mais qu’elle fait partie du projet global, à titre d’exemple : « Quant aux fautes […] elles sont la clôture de tout le Livre. […] c’est ce qu’on peut voir par l’Errata qu’on a mis exprès à la fin de ce livre : Et toutes ces pièces, dont je viens de parler, qu’on a insérées dans ce livre à dessin, pourront servir de modèle en cas de besoin. » Bouclant la boucle d’un savoir de la mise en livre qu’il espère total, Fertel s’attache à donner à chacun des conseils qu’il prodigue la forme qui leur correspond. Nous publions dans les pages qui suivent la préface et la table des matières de l’ouvrage.