L’écriture publique du pouvoir : l’exemple du monde romain

L’exposé présenté lors du colloque s’inscrit dans la lignée de mes travaux sur la communication, notamment de l’étude sur le thème « L’écriture dans l’espace public romain » présentée à Rome en 1985, publiée en 1987, actuellement sous presse en traduction anglaise dans un ouvrage collectif intitulé « Written Space ». De cette réflexion menée pendant vingt ans on trouvera l’écho dans mon livre « Donner à voir, donner à lire. Mémoire et communication dans la Rome ancienne », Paris, CNRS Editions, 2006. Une première version de ce texte, qui avait fait l’objet d’une communication à Shanghaï en 2007, a été publiée dans « Temps croisés I », sous la direction de Duanmu Mei et Hugues Tertrais, à Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, en 2010, sous le titre « Donner à voir, donner à lire, réflexion pour une histoire de la communication », p. 123-154.

Le monde romain est la première et la seule grande construction politique qui – autour de l’ère chrétienne, sous le règne d’Auguste – a réussi à unifier l’ensemble du bassin méditerranéen et la partie méridionale et occidentale de l’espace européen, à l’ouest du Rhin et au sud du Danube. Un siècle plus tard, en 117, à la mort de Trajan, l’empire romain s’était étendu au-delà des mers jusqu’à la Bretagne (l’Angleterre et le Pays de Galles actuels mais non l’Ecosse) et au-delà du Danube en Dacie (la Roumanie actuelle). Une part importante des messages qui nous sont parvenus, soit qu’ils aient été plus nombreux au départ, soit qu’ils se soient mieux conservés, concerne la communication politique et administrative des gouvernants vers les gouvernés pour les décisions prises ou pour les réponses données aux demandes qui leur ont été adressées, ou en revanche des gouvernés vers les gouvernants, quand nous avons conservé les sollicitations des premiers. Ce deuxième point – les requêtes – n’est pas abordé dans cet exposé. Ce type de communication est loin d’être le seul, comme le suggère l’image de couverture de mon livre de 2006 ; elle reproduit en effet le pavement mosaïqué qui ornait la pièce de réception d’une maison romaine dans la Tunisie d’aujourd’hui : par le texte et par l’image le notable, propriétaire de la maison, s’adressait à ses visiteurs.  Temple d’Antonin et de Faustine divinisés. Rome, Forum (cliché Deutsches Archäologisches Institut Rom).

Temple d’Antonin et de Faustine divinisés. Rome, Forum (cliché Deutsches Archäologisches Institut Rom).

Rappelons-le, les sociétés de l’Antiquité classique, et en particulier la société romaine, sont les premières en Occident où, dans le cadre de cités-États, l’organisation des débats en assemblée, les votes, les élections et surtout l’élaboration et la publication de la loi ont constitué le politique en secteur autonome et central de la communication. Depuis Solon en Grèce (à Athènes, au VIe siècle avant J.-C.), la loi doit être publiée, c’est-à-dire mise par écrit et affichée. De ces pratiques, le monde romain a hérité, et il les a infléchies pour les adapter à ses propres besoins. Mais il a aussi recueilli avec la fondation de l’Empire par Auguste certaines des pratiques mises au point par les anciennes monarchies du Proche et du Moyen-Orient (Égypte, Mésopotamie, Iran), reprises déjà à leur compte par les souverains hellénistiques, successeurs d’Alexandre : des pratiques qui mettaient la communication au service de l’exaltation de la figure du souverain, de ses victoires et de ses bienfaits. Nous disposons ainsi pour Rome et le monde romain d’une information abondante sur les usages de la parole, de l’écrit et de l’image non seulement par les autorités politiques, ce sera le seul sujet abordé aujourd’hui puisque vous l’avez choisi pour cette rencontre, mais aussi par d’autres groupes sociaux. Il s’agit d’une société fortement urbanisée pour l’époque, qui s’est posée à l’échelle d’un empire particulièrement étendu et à l’échelle des municipalités qui le composaient de vrais problèmes de communication, notamment politiques mais pas exclusivement, permettant la comparaison avec les nôtres dans la mesure même où les réponses apportées sont à la fois proches et éloignées des nôtres. Je centrerai l’attention sur des monuments et des documents datés entre le Ier siècle avant J.-C. et le IVe siècle après J.-C., c’est-à-dire la fin de la République et l’Empire.

L’ORAL ET L’ÉCRIT

Dans le monde romain, le pouvoir (central ou local) et les élites ne cessent de « communiquer », par la parole comme par l’écriture. L’éloquence, le don de persuader par le discours, est un art très apprécié et enseigné aux jeunes garçons de bonne famille dès l’adolescence. La communication par le discours oral joue un rôle essentiel dans la vie politique, dans l’activité judiciaire, comme dans la vie familiale : souvent la première prestation d’un adolescent consiste à prononcer l’éloge funèbre public d’un membre de sa famille, un éloge qu’il n’a pas écrit lui-même. Le maître du futur empereur Marc Aurèle – l’orateur Fronton – lui conseillait d’éviter dans ses discours les mots rares, les images inhabituelles (qui n’auraient pas rencontré d’écho dans la mémoire de ses auditeurs). À une communication de masse, visant un large public, devait correspondre un parler simple, sans ambiguïtés ni nuances. La persuasion par le discours est un art qui, dans l’Antiquité tardive, a été adopté par l’Église avec la pratique du sermon. Pour le monde romain antique, il serait donc inapproprié d’identifier l’oral avec la culture populaire et l’écrit avec la culture de l’élite. Les orateurs rédigeaient leurs discours à l’avance. Après les avoir prononcés ils les réécrivaient afin de les publier, c’est-à-dire de les faire recopier par des esclaves lettrés à l’encre sur des rouleaux de papyrus, qu’ils offraient ensuite à leurs amis et déposaient aussi dans des bibliothèques où ils rejoignaient les textes des auteurs des siècles précédents, devenus classiques. La forme oratoire correspond à un goût, à une éducation, à une culture, qui caractérisent l’élite.

Pour les Romains, l’écriture n’est en effet qu’une représentation de la parole. L’écriture alphabétique, qui est celle du latin comme du grec – les deux langues officielles de l’empire – et qui transcrit – contrairement aux écritures des langues sémitiques – à la fois les consonnes et les voyelles, est à leurs yeux une notation codifiée des sons. À la différence du chant des oiseaux, la parole humaine, articulée, serait selon eux une voix « scriptible » – une voix que l’on peut reproduire par écrit. Pour un Romain « bien dire et bien écrire sont une seule et même chose » et « un discours écrit n’est rien d’autre que l’enregistrement du discours prononcé » (Quintilien, « Institution oratoire », XII, 10, 51).

Affichage temporaire et exposition durable

Mais l’écriture rend la parole durable ; l’écrit est un puissant moyen de communication à distance et dans le temps. L’espace public d’une ville romaine prévoit des parois consacrées à l’affichage d’informations écrites destinées aux citoyens ; cet affichage peut être temporaire, avec l’exposition de textes écrits à la peinture sur des tableaux de bois blanchis à la chaux, tableaux qui seront ensuite badigeonnés de blanc pour une nouvelle utilisation. Ou bien cet affichage peut être durable : dans ce cas, le texte est gravé dans une matière dure, la pierre ou le bronze. De l’affichage temporaire et de l’intérêt que les citoyens portent à ce type d’information témoigne notamment un panneau appartenant à une frise peinte dans la maison de Julia Felix, à Pompéi, où sont représentées des scènes de la vie quotidienne sur le forum de Pompéi. Ce panneau montre des hommes debout, de dos, occupés à lire des textes écrits sur un tableau allongé, blanchi et recouvert d’un long texte aux lettres indistinctes (de l’écriture fictive), disposé en colonnes. Ce tableau de bois prend appui sur les bases de trois statues équestres.

Par sa permanence, la gravure de textes dans la pierre ou dans le bronze a inscrit au contraire certains messages dans la durée ; au point que certains sont même parvenus jusqu’à nous. S’ils cherchent donc à transmettre un message immédiat, relevant de l’information et de la communication, ces textes servent aussi de référence et visent à constituer une mémoire pour les générations à venir. Parfois même ces mêmes textes disent explicitement, lorsqu’ils reproduisent l’éloge d’une personne, qu’ils visent à inviter leurs lecteurs à imiter les comportements de la personne honorée. L’usage de l’écriture exposée de façon durable est à la fois une pratique politique et une consommation de prestige des classes urbaines. J’envisagerai ici seulement le premier aspect.

L’ÉCRITURE MONUMENTALE

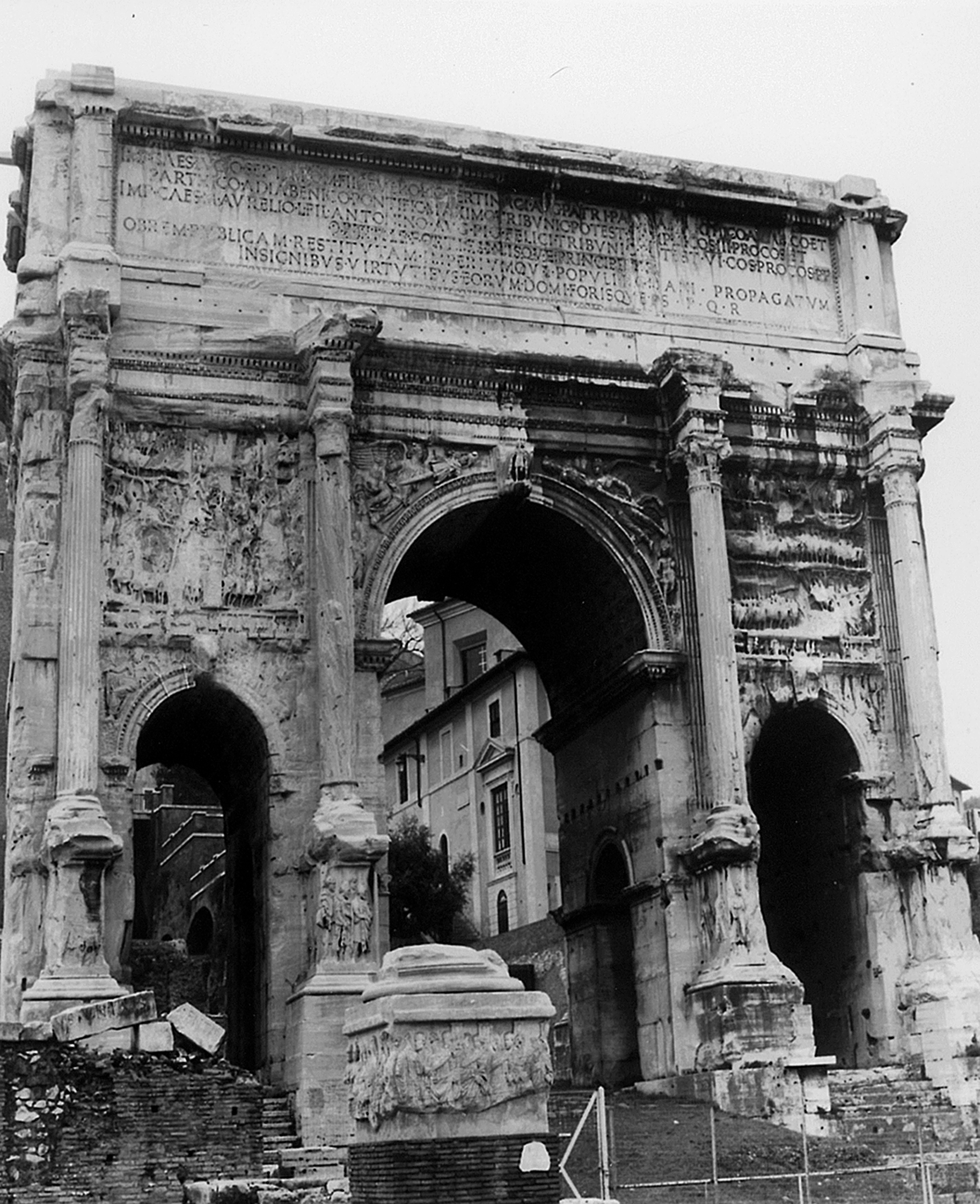

Parmi les écrits à la gloire du pouvoir et des élites, la priorité revient aux écritures gravées en grandes lettres sur les monuments publics, sur les arcs honorifiques, mais aussi sur les bases de statues et sur les tombeaux. L’urbanisme et l’architecture antiques s’y prêtaient particulièrement, en offrant à la gravure de textes des surfaces rectangulaires bien exposées au regard sur de vastes places publiques ou le long de larges rues, où le recul favorisait la lecture. La façade des édifices, supportée d’ordinaire par une colonnade, est surmontée d’une architrave qui peut être inscrite : on peut lire ainsi sur un temple du forum romain les noms de l’empereur Antonin (divus Antoninus) et de son épouse Faustine (diva Faustina), dont il est ainsi précisé qu’ils sont morts et divinisés.  Arc de Septime Sévère. Rome, Forum (cliché Deutsches Archäologisches Institut Rom). Les arcs honorifiques, qui n’ont pas de fonction architecturale porteuse, comportent ce que l’on appelle en architecture un attique, qui présente le nom de l’empereur ou, comme dans ce cas, des co-empereurs

Arc de Septime Sévère. Rome, Forum (cliché Deutsches Archäologisches Institut Rom). Les arcs honorifiques, qui n’ont pas de fonction architecturale porteuse, comportent ce que l’on appelle en architecture un attique, qui présente le nom de l’empereur ou, comme dans ce cas, des co-empereurs  Inscription martelée de l’Arc de Septime Sévère. Rome, Forum (cliché Soprintendenza archeologica di Roma

Inscription martelée de l’Arc de Septime Sévère. Rome, Forum (cliché Soprintendenza archeologica di Roma Arcs nord et sud du pont de Saint-Chamas, Bouches-du-Rhône (clichés A. Roth-Congès). : il s’agit en effet ici de l’arc de Septime Sévère et ses fils sur le forum romain. En offrant l’image d’un pouvoir victorieux, plusieurs éléments concourent à glorifier l’empereur. Énumérons donc la forme même du monument (un arc de triomphe), son emplacement (le forum, la grande place publique de la ville de Rome), l’inscription en lettres capitales, reproduite de chaque côté, lisible donc des deux côtés et de très loin, puisqu’un arc enjambe toujours une rue, portant le nom de l’empereur et de ses fils honorés « pour avoir rétabli l’Etat et étendu la domination du peuple romain » mais aussi les images (des deux côtés sont présentées en hauts-reliefs des scènes de prise de villes par l’empereur lors de ses campagnes militaires en Mésopotamie). Par la suite le texte a été adapté aux circonstances. Après la mort de Septime Sévère en 211, son fils aîné et successeur, Caracalla, a fait assassiner son frère cadet Geta. Le nom de Geta a été alors effacé par martelage et, pour ne pas laisser un espace vide qui aurait rappelé éternellement ce drame, on a gravé un texte de remplacement :

Arcs nord et sud du pont de Saint-Chamas, Bouches-du-Rhône (clichés A. Roth-Congès). : il s’agit en effet ici de l’arc de Septime Sévère et ses fils sur le forum romain. En offrant l’image d’un pouvoir victorieux, plusieurs éléments concourent à glorifier l’empereur. Énumérons donc la forme même du monument (un arc de triomphe), son emplacement (le forum, la grande place publique de la ville de Rome), l’inscription en lettres capitales, reproduite de chaque côté, lisible donc des deux côtés et de très loin, puisqu’un arc enjambe toujours une rue, portant le nom de l’empereur et de ses fils honorés « pour avoir rétabli l’Etat et étendu la domination du peuple romain » mais aussi les images (des deux côtés sont présentées en hauts-reliefs des scènes de prise de villes par l’empereur lors de ses campagnes militaires en Mésopotamie). Par la suite le texte a été adapté aux circonstances. Après la mort de Septime Sévère en 211, son fils aîné et successeur, Caracalla, a fait assassiner son frère cadet Geta. Le nom de Geta a été alors effacé par martelage et, pour ne pas laisser un espace vide qui aurait rappelé éternellement ce drame, on a gravé un texte de remplacement :  Arcs nord et sud du pont de Saint-Chamas, Bouches-du-Rhône (clichés A. Roth-Congès). des titres honorifiques supplémentaires ont été attribués à Septime Sévère et à son fils aîné. Le message est d’autant plus efficace qu’il est clair aussi pour ceux qui maîtrisent mal la lecture.

Arcs nord et sud du pont de Saint-Chamas, Bouches-du-Rhône (clichés A. Roth-Congès). des titres honorifiques supplémentaires ont été attribués à Septime Sévère et à son fils aîné. Le message est d’autant plus efficace qu’il est clair aussi pour ceux qui maîtrisent mal la lecture.

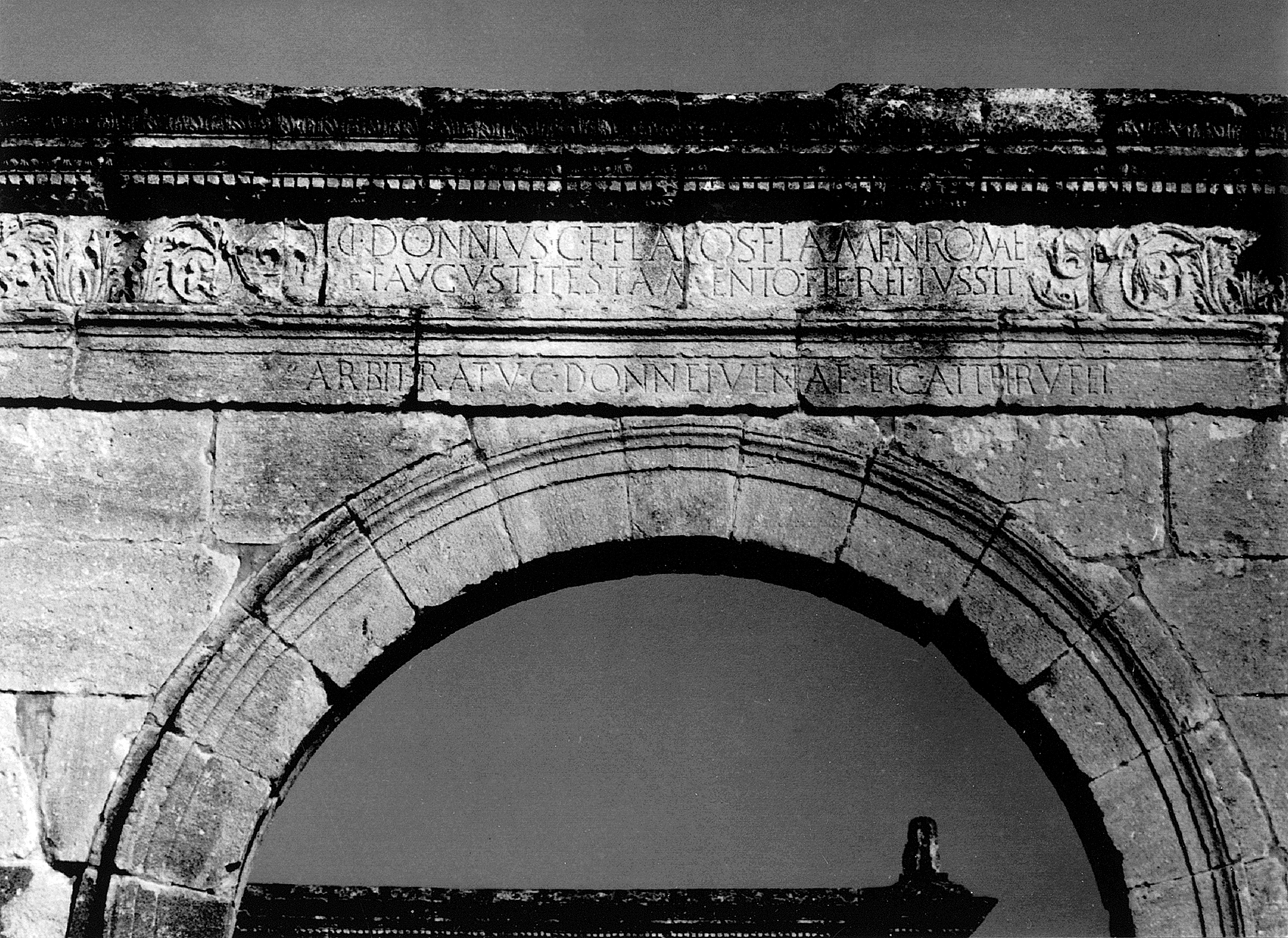

Mais je ne voudrais pas laisser l’impression que ce type d’inscription monumentale est réservé aux empereurs et à la capitale. Dans les provinces romaines, de riches notables municipaux qui ont offert une construction à leurs concitoyens ont fait graver eux aussi leur nom pour toujours (en tant que constructeurs, ou parfois seulement de restaurateurs, d’un édifice). Sur les  Lex Antonia de Termessibus, 68 av. J. C. (?). Naples, Musée archéologique national (d’après ILLRP. Imagines, numéro 388). et

Lex Antonia de Termessibus, 68 av. J. C. (?). Naples, Musée archéologique national (d’après ILLRP. Imagines, numéro 388). et  Sénatus-consulte de Cn. Pisone patre. Séville, Musée archéologique (cliché A. Caballos Rufino)., on peut voir des deux côtés d’un pont, le pont de Saint-Chamas, dans le Sud de la France, le nom de la personne qui, par testament, a décidé d’en payer la construction. Un pont offre le même avantage qu’un arc de triomphe : le généreux constructeur peut faire écrire son nom deux fois, dans ce cas aux deux extrémités du pont. Vous noterez que le texte latin est identique mais que sa mise en page (son ordinatio dans la langue des lapicides) n’est pas la même des deux côtés.

Sénatus-consulte de Cn. Pisone patre. Séville, Musée archéologique (cliché A. Caballos Rufino)., on peut voir des deux côtés d’un pont, le pont de Saint-Chamas, dans le Sud de la France, le nom de la personne qui, par testament, a décidé d’en payer la construction. Un pont offre le même avantage qu’un arc de triomphe : le généreux constructeur peut faire écrire son nom deux fois, dans ce cas aux deux extrémités du pont. Vous noterez que le texte latin est identique mais que sa mise en page (son ordinatio dans la langue des lapicides) n’est pas la même des deux côtés.

LA MÉMOIRE DU BRONZE

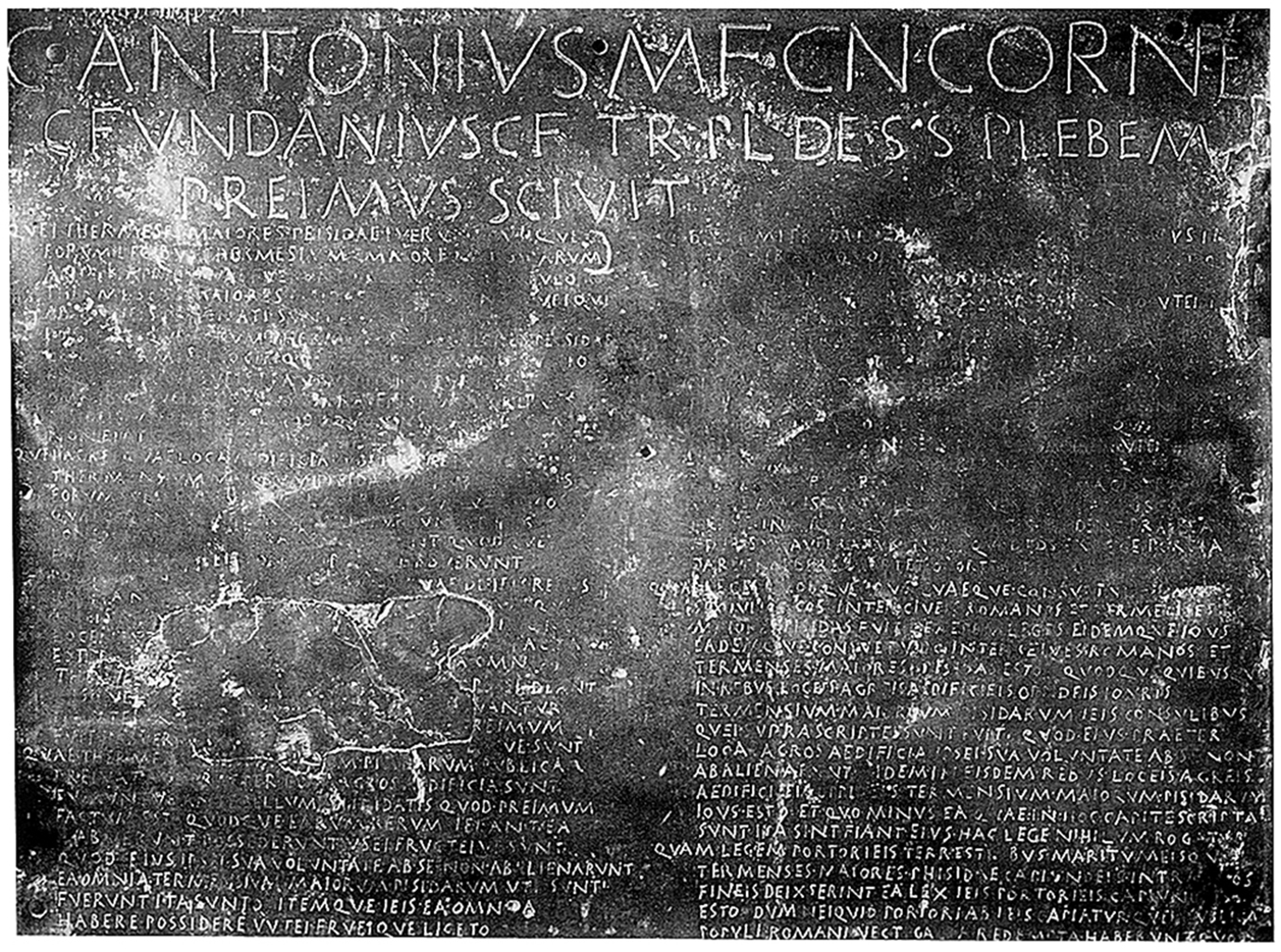

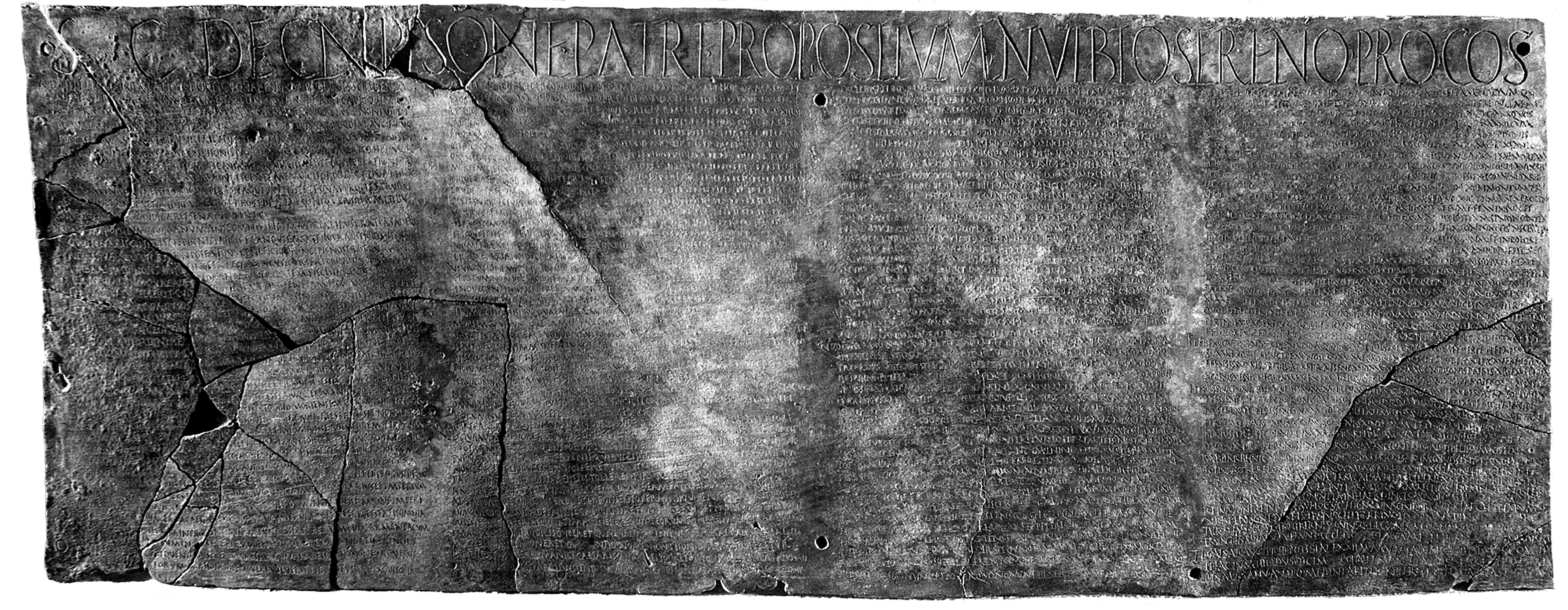

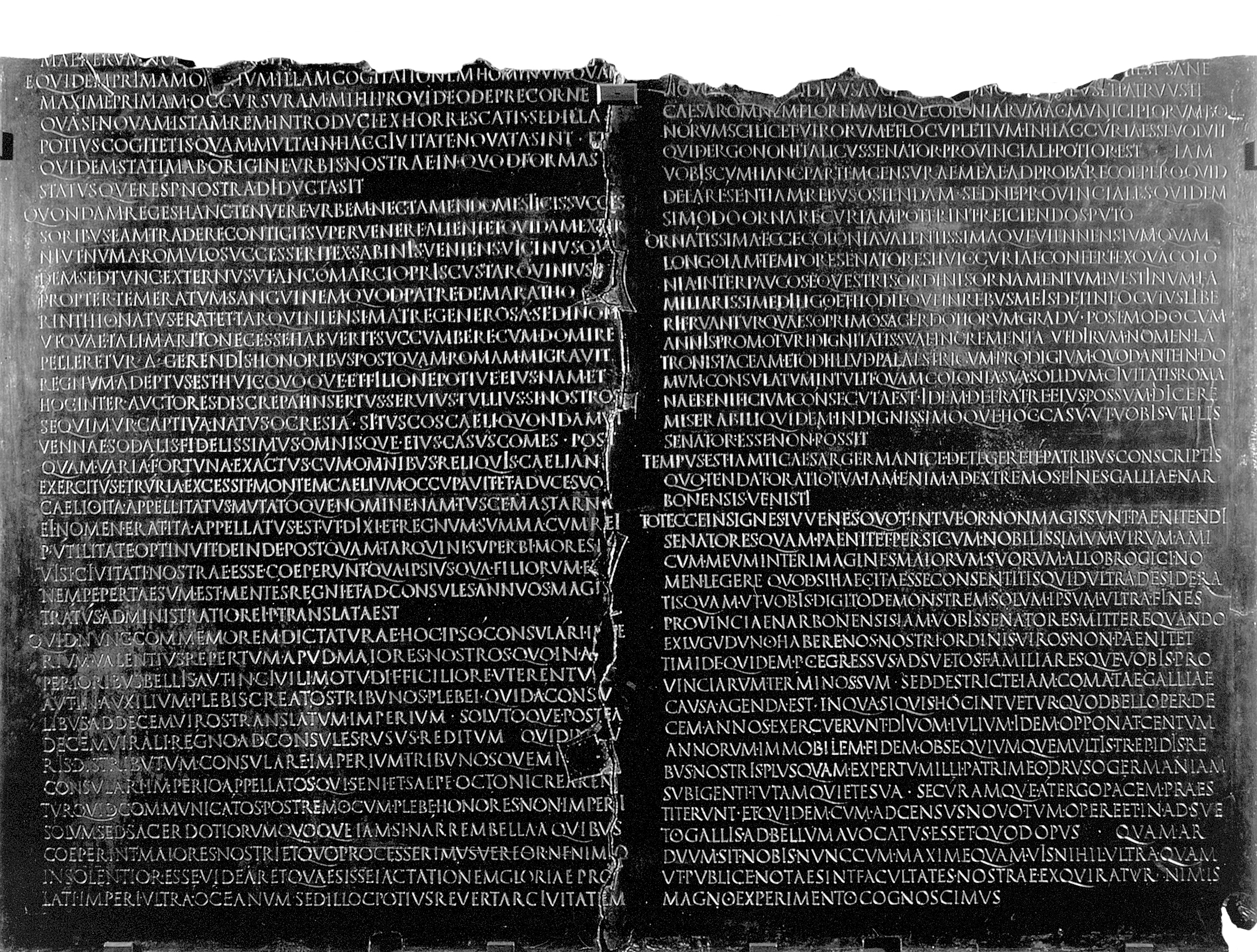

À côté de ces inscriptions monumentales on trouve des textes émanant du pouvoir qui ont été gravés sur des plaques de marbre ou de bronze ; ils faisaient connaître des documents importants, copie exposée en public d’originaux conservés dans les archives. Très tôt, le monde romain a pratiqué l’exposition des lois parallèlement à leur archivage (la  Sénatus-consulte de Cn. Pisone patre. Séville, Musée archéologique (cliché A. Caballos Rufino). montre un fragment de loi d’époque républicaine), mais aussi l’exposition des décisions du Sénat romain (la

Sénatus-consulte de Cn. Pisone patre. Séville, Musée archéologique (cliché A. Caballos Rufino). montre un fragment de loi d’époque républicaine), mais aussi l’exposition des décisions du Sénat romain (la  Table de Claude. Lyon, Musée de la civilisation gallo-romaine (cliché Ch. Thioc). présente un sénatus-consulte de l’année 20 après J.-C.) et par la suite l’exposition de certains discours et lettres des empereurs. Ainsi, le discours prononcé par l’empereur Claude en faveur des notables des Trois Gaules en 48 après J.-C. à la première ligne le gouverneur de la province romaine de Bétique (l’Andalousie actuelle) a fait graver en grandes lettres un titre à la fois pour identifier le document et pour s’attribuer la paternité de sa diffusion : « Sénatus-consulte relatif à Gnaeus Pison père affiché (propositum) à l’initiative de N(umerius) Vibius Serenus, proconsul ». Le texte du décret du Sénat romain est présenté en colonnes comme il l’aurait été sur un rouleau déroulé de papyrus. a été affiché à Lyon.

Table de Claude. Lyon, Musée de la civilisation gallo-romaine (cliché Ch. Thioc). présente un sénatus-consulte de l’année 20 après J.-C.) et par la suite l’exposition de certains discours et lettres des empereurs. Ainsi, le discours prononcé par l’empereur Claude en faveur des notables des Trois Gaules en 48 après J.-C. à la première ligne le gouverneur de la province romaine de Bétique (l’Andalousie actuelle) a fait graver en grandes lettres un titre à la fois pour identifier le document et pour s’attribuer la paternité de sa diffusion : « Sénatus-consulte relatif à Gnaeus Pison père affiché (propositum) à l’initiative de N(umerius) Vibius Serenus, proconsul ». Le texte du décret du Sénat romain est présenté en colonnes comme il l’aurait été sur un rouleau déroulé de papyrus. a été affiché à Lyon.  L’album de Canusium, 223 après J.-C. (cliché Marcella Chelotti). Afin d’en faciliter la lecture, il a fait l’objet d’une mise en page soignée, avec mise en évidence des paragraphes en retrait sur la marge et d’une graphie particulièrement élégante.

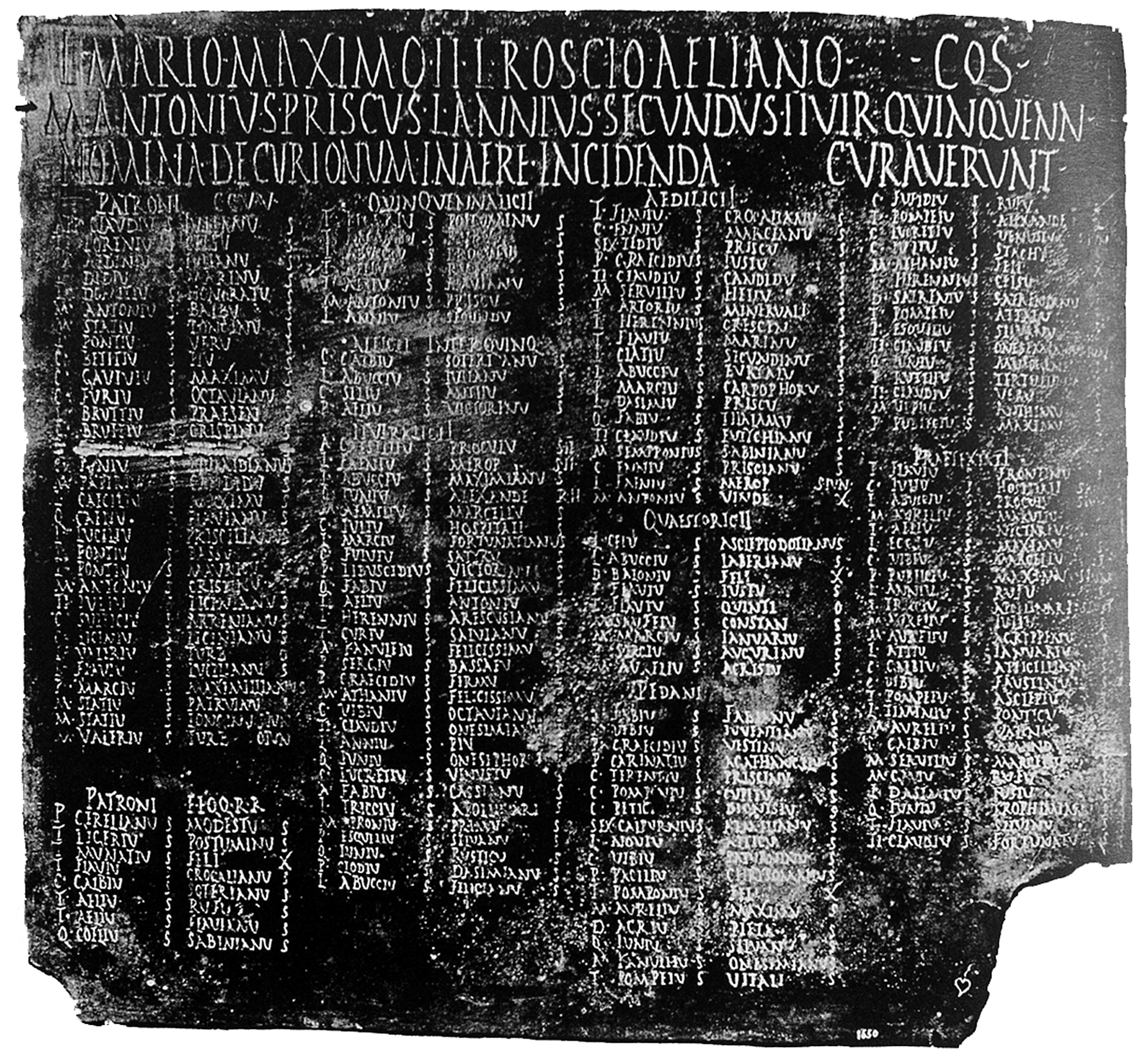

L’album de Canusium, 223 après J.-C. (cliché Marcella Chelotti). Afin d’en faciliter la lecture, il a fait l’objet d’une mise en page soignée, avec mise en évidence des paragraphes en retrait sur la marge et d’une graphie particulièrement élégante.

J’ai retenu seulement des exemples de documents relevant de l’écriture publique du pouvoir gravés dans le bronze ; toutes les tables de bronze représentées ici proviennent d’Italie ou de provinces d’Occident. Dans les provinces orientales, de langue grecque, les documents importants étaient plutôt gravés sur des plaques de marbre, un matériau abondant dans ces régions. Toutefois un document récemment publié, conservé au Musée du Louvre, fait connaître une lettre de l’empereur Hadrien, écrite en grec et envoyée en 138 à la cité de Naryka en Grèce. Les autorités de la ville ont fait graver ce texte sur une petite plaque de bronze pourvue d’un fronton sacralisant, lui-même orné d’appliques de bronze dont les originaux ont été perdus, pour afficher et conserver sous les yeux de leurs visiteurs à venir les bonnes intentions manifestées par l’empereur à leur égard. L’empire romain, je le rappelle, est un empire bilingue où le pouvoir central communique avec ses administrés en latin en Italie et dans les provinces occidentales mais en grec Au moins jusqu’à la fin du IIIe siècle. A partir du règne de Dioclétien et pendant tout le IVe siècle, les empereurs, qui avaient désormais leur capitale d’abord à Nicomédie, puis à Constantinople, c’est-à-dire dans des provinces hellénophones, ont fait le choix de recourir au latin comme langue unique du pouvoir, même pour communiquer avec des sujets qui ne parlaient pas cette langue. Cette volonté politique n’a pas duré au-delà du IVe siècle. dans les provinces du bassin oriental de la Méditerranée héritières des royaumes hellénistiques, eux-mêmes successeurs de l’empire d’Alexandre.

Le bronze a joui en effet d’un prestige symbolique particulier ; le motif donné à un ordre d’affichage dans le bronze était toujours celui de la pérennité de la décision : « pour que ceci soit perpétuellement observé, nous ordonnons que cette loi gravée sur des tables de bronze soit publiquement exposée », dit encore l’empereur Constantin au début du IVe siècle. Paradoxalement, ce matériau, qui devait assurer aux documents l’éternité, s’est montré l’un des plus périssables ; car, à toute époque, le bronze a été refondu. La liste : une forme de communication originale. Le bronze comme la pierre sont utilisés aussi pour présenter des textes qui ne rendent pas compte d’une décision mais qui donnent de simples listes, le plus souvent des listes de noms ; depuis longtemps, l’anthropologue Jack Goody a attiré l’attention sur l’importance de la liste dans les phases premières d’usage public de l’écriture. Mais la liste est aussi un type de document que des semi-alphabétisés sont capables de lire, notamment lorsqu’elle énumère des noms. Savoir écrire son nom a toujours été l’un des premiers apprentissages d’un enfant. Une plaque de bronze, gravée et exposée à Canosa, la cité romaine de Canusium, en Italie du Sud, donne d’abord en grandes lettres, sur trois lignes, la date consulaire, puis les noms des deux magistrats locaux (l’équivalent des consuls pour cette ville) qui ont eu la charge de faire graver les noms des décurions. Elle fait connaître ensuite en colonnes, avec des titres explicites pour chaque catégorie, la liste dans l’ordre hiérarchique descendant des « autorités » de la ville, à la date de 223 après J.-C..  Peinture murale représentant l’oiseau Phénix et l’acclamation « Phoenix felix et tu ». Enseigne d’une taverne, Pompéi. Au-dessous, sur le même mur, « affiche » électorale peinte (cliché Soprintendenza archeologica di Pompei, « su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali »). D’abord les « patrons » de la cité, de grands personnages (des sénateurs) qui ne résident pas là, puis les membres du conseil municipal du rang le plus élevé au rang le plus bas (en fonction des magistratures locales qu’ils ont exercées) ; enfin, en bas à droite, les jeunes gens qui ne sont pas encore conseillers municipaux mais sont admis à assister aux séances parce qu’ils le deviendront un jour. On constate sans surprise que certains portent le même nom que les conseillers en exercice, leur père ou leur oncle (la transmission du nom se faisant chez les Romains en ligne masculine). D’autres, qui portent un nom différent, peuvent être aussi bien des oncles maternels ou des cousins. Les élites locales liées par une politique d’intermariage se reproduisent d’une génération à l’autre et laissent peu de place à l’ascension sociale de nouveaux venus. On a donc ici une représentation statique du groupe social le plus élevé de la ville à un moment donné. Vous noterez une particularité de la mise en page de ces listes : l’alignement de la dernière lettre de chaque nom, qui sert de ligne de séparation entre les colonnes ; il s’agit presque toujours la lettre S, terminaison de la plupart des noms latins masculins au nominatif.

Peinture murale représentant l’oiseau Phénix et l’acclamation « Phoenix felix et tu ». Enseigne d’une taverne, Pompéi. Au-dessous, sur le même mur, « affiche » électorale peinte (cliché Soprintendenza archeologica di Pompei, « su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali »). D’abord les « patrons » de la cité, de grands personnages (des sénateurs) qui ne résident pas là, puis les membres du conseil municipal du rang le plus élevé au rang le plus bas (en fonction des magistratures locales qu’ils ont exercées) ; enfin, en bas à droite, les jeunes gens qui ne sont pas encore conseillers municipaux mais sont admis à assister aux séances parce qu’ils le deviendront un jour. On constate sans surprise que certains portent le même nom que les conseillers en exercice, leur père ou leur oncle (la transmission du nom se faisant chez les Romains en ligne masculine). D’autres, qui portent un nom différent, peuvent être aussi bien des oncles maternels ou des cousins. Les élites locales liées par une politique d’intermariage se reproduisent d’une génération à l’autre et laissent peu de place à l’ascension sociale de nouveaux venus. On a donc ici une représentation statique du groupe social le plus élevé de la ville à un moment donné. Vous noterez une particularité de la mise en page de ces listes : l’alignement de la dernière lettre de chaque nom, qui sert de ligne de séparation entre les colonnes ; il s’agit presque toujours la lettre S, terminaison de la plupart des noms latins masculins au nominatif.

La fréquence des listes de noms gravées et exposées devrait frapper tout visiteur d’un grand musée lapidaire tel le Musée Capitolin à Rome. C’est un volet de son sujet que le sémioticien Umberto Eco aurait pu intégrer dans son ouvrage remarquable Vertige de la liste, publié récemment, où il est surtout question du goût de l’accumulation dans les œuvres d’art.

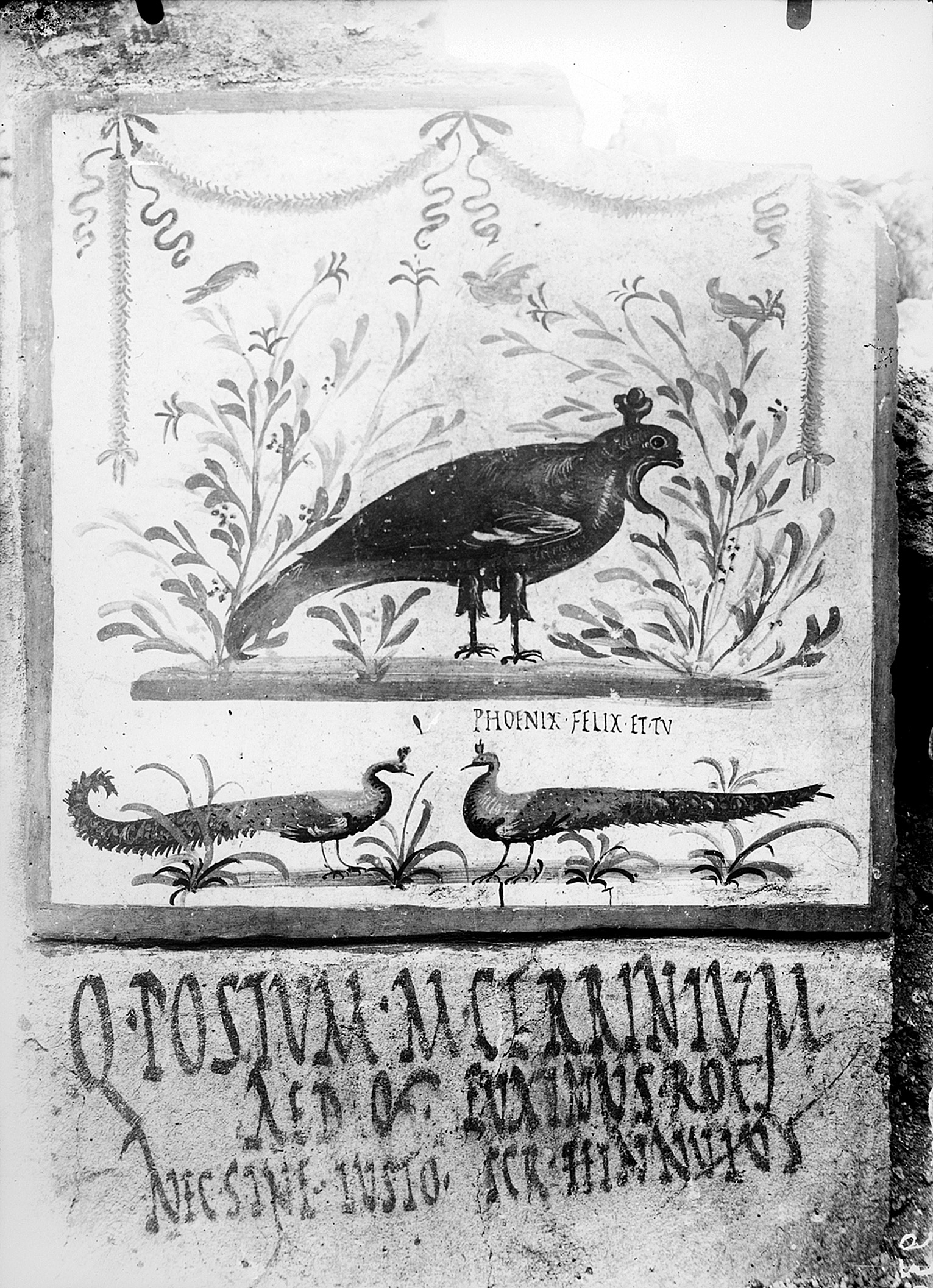

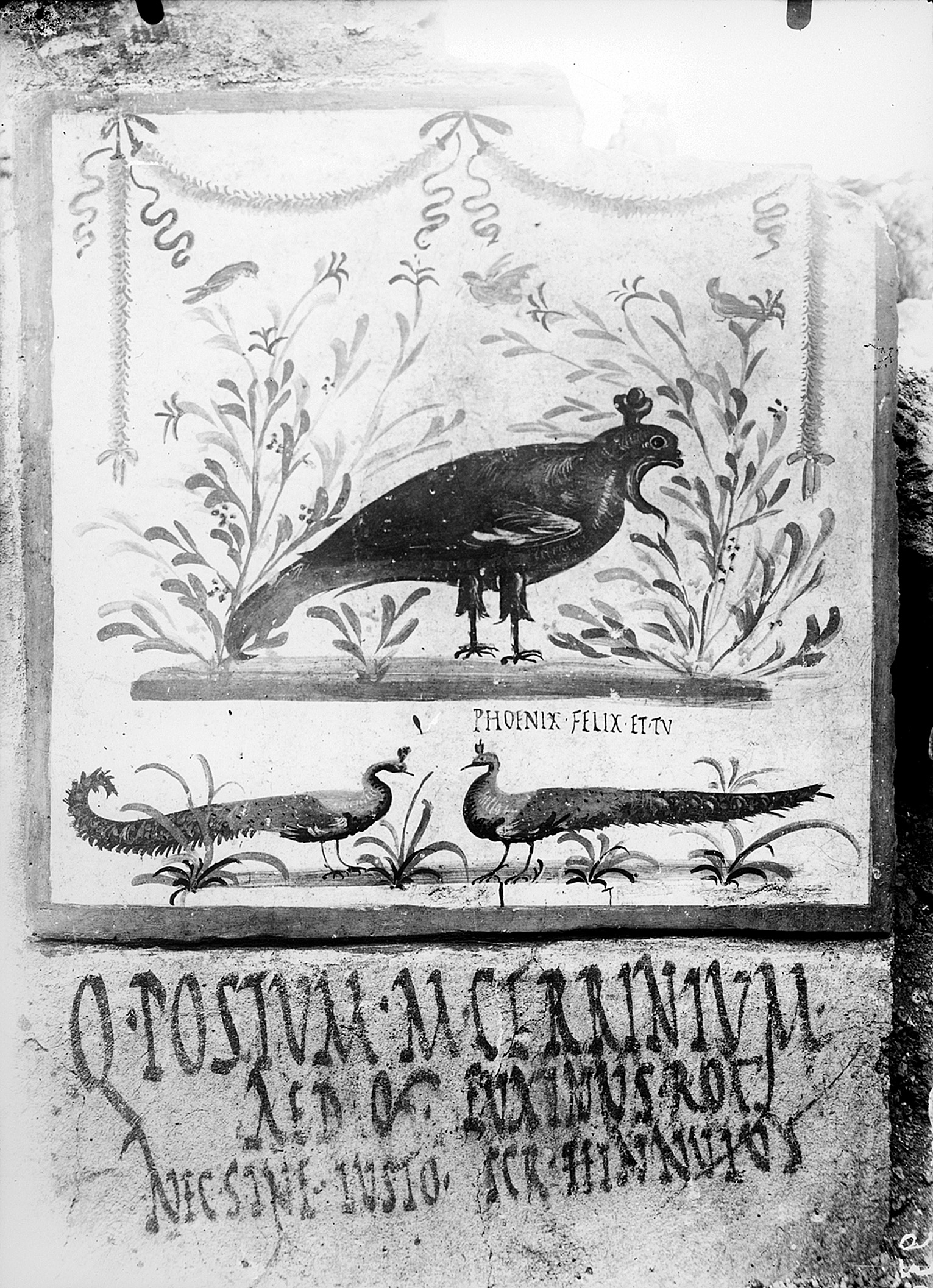

Il vaut la peine de vous montrer aussi, même s’il ne s’agit pas de l’écriture du pouvoir mais, si j’ose dire, de l’écriture en vue de l’exercice du pouvoir, un exemple d’affiche électorale de Pompéi. Peinture murale représentant l’oiseau Phénix et l’acclamation « Phoenix felix et tu ». Enseigne d’une taverne, Pompéi. Au-dessous, sur le même mur, « affiche » électorale peinte (cliché Soprintendenza archeologica di Pompei, « su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali »). Les lettres élancées, peintes par des professionnels, constituent une autre forme graphique destinée à la lecture du plus grand nombre. Ces appels à voter pour tel ou tel candidat à une magistrature locale n’avaient pas vocation à se pérenniser. Seule la catastrophe qui a frappé la cité en 79 les a fossilisés.

Peinture murale représentant l’oiseau Phénix et l’acclamation « Phoenix felix et tu ». Enseigne d’une taverne, Pompéi. Au-dessous, sur le même mur, « affiche » électorale peinte (cliché Soprintendenza archeologica di Pompei, « su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali »). Les lettres élancées, peintes par des professionnels, constituent une autre forme graphique destinée à la lecture du plus grand nombre. Ces appels à voter pour tel ou tel candidat à une magistrature locale n’avaient pas vocation à se pérenniser. Seule la catastrophe qui a frappé la cité en 79 les a fossilisés.

LES CÉRÉMONIES PUBLIQUES

Mais, parmi les pratiques de communication du pouvoir, nous ne devons pas oublier les cérémonies, dont la mise en scène est conçue pour donner du pouvoir et de son détenteur une certaine image, immédiatement compréhensible par les spectateurs. Toute cérémonie a, hier comme aujourd’hui, une dimension rituelle ; les sociétés actuelles filment et retransmettent systématiquement à la télévision ce type d’événement ; pour éviter des maladresses dans l’accomplissement du rituel, les organisateurs procèdent parfois à de longues répétitions : ainsi, en France, en vue du défilé annuel sur les Champs-Élysées, le jour de la fête nationale, le 14 Juillet. La société romaine, quand elle produisait une représentation figurée d’une cérémonie publique, pouvait se permettre de rendre la représentation de la réalité strictement conforme au modèle idéal : j’en retiendrai deux exemples.

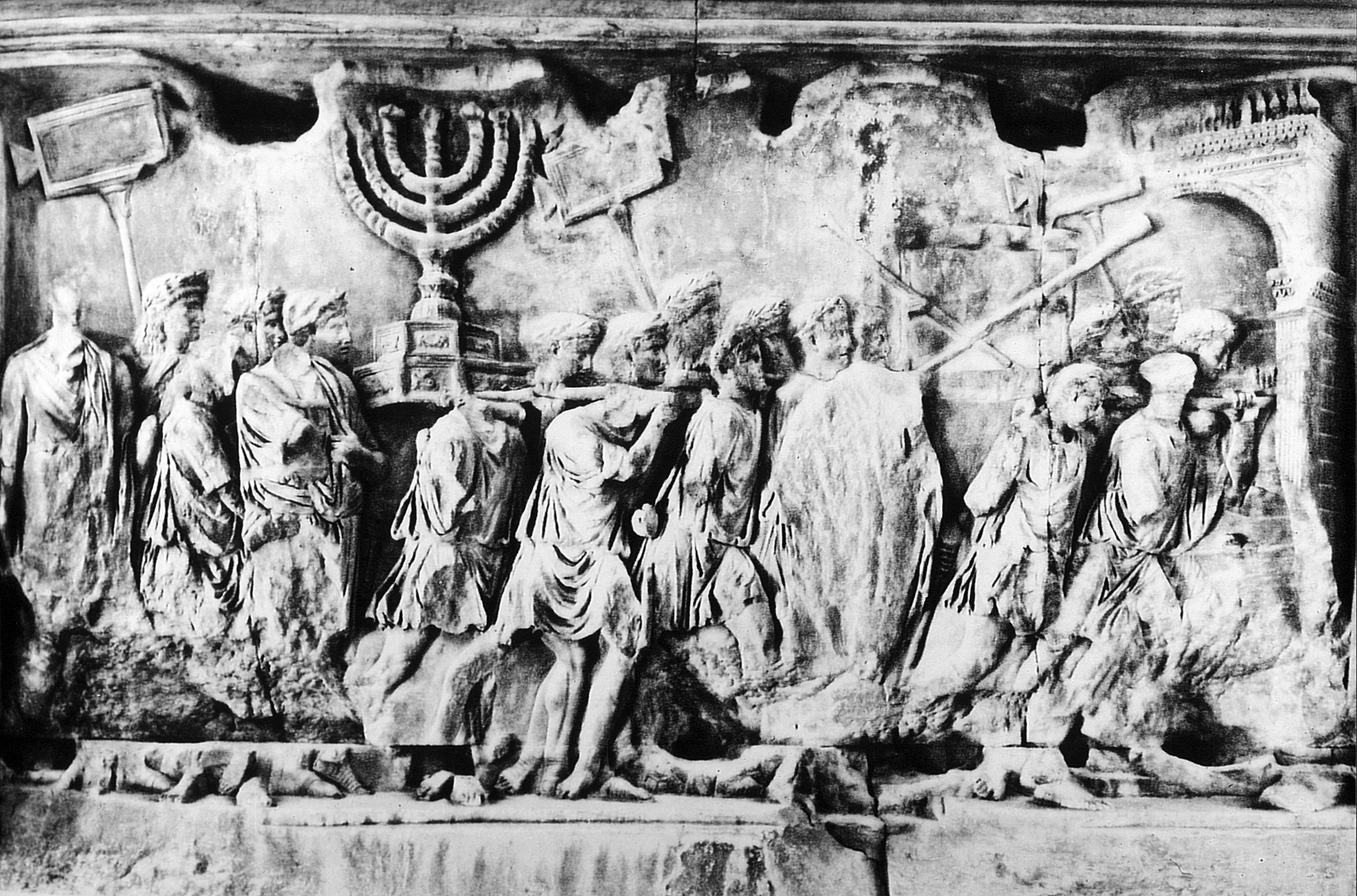

Un relief de l’arc de Titus montre un détail de la cérémonie du triomphe qui marquait le retour à Rome d’un général victorieux.  Arc de Titus : le triomphe sur les Juifs. Rome, Forum (d’après R. Bianchi Bandinelli, 1969). En 71 après J.-C., Vespasien et son fils Titus ont célébré un triomphe pour avoir vaincu le peuple juif révolté. Ce qui est présenté ici au public, c’est une pièce du butin, le chandelier à sept branches – un objet sacré arraché au temple de Jérusalem. Il est porté sur un brancard, précédé d’une pancarte sur laquelle était peint sans doute le nom de l’objet exposé à l’intention de ceux qui savaient lire mais qui pouvaient lire aussi le texte à haute voix pour les autres badauds. Ovide suggère à un jeune homme une méthode de séduction originale : lors d’une cérémonie de ce genre, commenter les images à une jeune fille (qui n’aurait donc su ni les comprendre ni lire les pancartes…).

Arc de Titus : le triomphe sur les Juifs. Rome, Forum (d’après R. Bianchi Bandinelli, 1969). En 71 après J.-C., Vespasien et son fils Titus ont célébré un triomphe pour avoir vaincu le peuple juif révolté. Ce qui est présenté ici au public, c’est une pièce du butin, le chandelier à sept branches – un objet sacré arraché au temple de Jérusalem. Il est porté sur un brancard, précédé d’une pancarte sur laquelle était peint sans doute le nom de l’objet exposé à l’intention de ceux qui savaient lire mais qui pouvaient lire aussi le texte à haute voix pour les autres badauds. Ovide suggère à un jeune homme une méthode de séduction originale : lors d’une cérémonie de ce genre, commenter les images à une jeune fille (qui n’aurait donc su ni les comprendre ni lire les pancartes…).

Les célèbres reliefs de l’Autel de la Paix (ara Pacis) élevé à Rome au Champ de Mars mettent en scène les participants à la procession lors d’une cérémonie religieuse célébrée en 13 avant J.-C., sous le règne d’Auguste, le premier empereur. L’un des objectifs visé était de faire connaître les membres de la famille impériale et procéder ainsi à une forme de légitimation des successeurs potentiels d’Auguste car il n’existait aucune règle de succession.

Pour émouvoir le bon peuple ont donc été représentés aux côtés des principaux membres adultes de la famille leurs jeunes enfants. Sur le détail reproduit ici,  Autel de la Paix (Ara Pacis). Rome. Fragment de la frise Sud. le personnage à la tête voilée est Agrippa, le gendre d’Auguste. Le petit enfant en costume troyen qui se tient à sa toge est son fils aîné, le jeune Gaius César, qu’Auguste avait adopté – mais qui ne succéda pas à son grand-père car il mourut dix ans avant lui.

Autel de la Paix (Ara Pacis). Rome. Fragment de la frise Sud. le personnage à la tête voilée est Agrippa, le gendre d’Auguste. Le petit enfant en costume troyen qui se tient à sa toge est son fils aîné, le jeune Gaius César, qu’Auguste avait adopté – mais qui ne succéda pas à son grand-père car il mourut dix ans avant lui.

LA CONTRE-COMMUNICATION

Je voudrais maintenant aborder brièvement quelques formes de la contre-communication. Pour les sociétés fortement hiérarchisées ou monarchiques qui ne font aucune place à la critique ou à l’opposition, nous connaissons surtout les messages que les autorités ont voulu transmettre au reste de la population. Pourtant, même dans ces sociétés, la communication n’a jamais fonctionné totalement à sens unique. Des formes d’expression contestataire ont pu apparaître et se manifester par la parole ou par l’écrit ; ce sont surtout des voix – par le biais de cris, de nuit surtout, ou de simples chansons satiriques –, mais aussi des écrits : les auteurs anciens nous font connaître l’existence de pamphlets rédigés à l’encre sur des feuilles de papyrus et affichés, ou de simples graffiti griffonnés sur les monuments publics. Ces voix et ces écrits modestes qui ne nous sont pas parvenus remettaient en cause la prétention du pouvoir au monopole de la communication. Les historiens de l’Antiquité, tel Suétone, biographe des premiers empereurs, ont pris grand plaisir à nous les rapporter.

L’un des procédés utilisé était de retourner les techniques de communication de ce même pouvoir pour en inverser le sens. Ainsi, pour se moquer de l’empereur Domitien qui faisait construire partout des arcs pour déployer son nom, une main anonyme avait écrit un graffito humoristique (transmis par Suétone et que, d’ailleurs, nous ne comprendrions pas s’il n’avait pas été expliqué par cet auteur). Il s’agissait d’un message crypté, compréhensible seulement par des lecteurs bilingues, le verbe grec, écrit en lettres grecques, « il suffit » (arkei), qui se prononçait arci comme le mot latin désignant « les arcs ». Le message était donc : « Cessez de construire des arcs ». Un autre procédé était de faire parler les statues : après l’assassinat, sur l’ordre de l’empereur Néron, de sa mère Agrippine, un passant avait écrit sur la base d’une statue d’Agrippine (comme si c’était elle qui parlait) : « Moi j’ai honte de toi ; mais toi, ne rougis-tu pas ? ».

Évidemment, ces écritures contestataires, à la différence des autres qui ont pour but de faire connaître le nom d’un individu et de le transmettre à la postérité, étaient toujours anonymes. Nous savons que ces formes de contre-communication pouvaient avoir un effet. L’empereur Auguste s’était ainsi efforcé de répondre par écrit aux plaisanteries qui circulaient à son propos. Quant à l’empereur Domitien, il a fait retirer l’un de ses édits déjà proclamé parce qu’un libelle avait été affiché dans Rome contre cette décision ; etc. Les traits originaux de la communication politique. Dans la communication de nature politique, l’oral et l’écrit sont toujours associés : sous la République, les textes de loi étaient toujours lus avant d’être votés, mais ils étaient aussi affichés pendant trois marchés consécutifs avant le jour du vote pour permettre à ceux qui voulaient les lire de le faire. Les édits des empereurs étaient lus à travers la ville par des crieurs publics et affichés pendant trente jours pour que l’on puisse en prendre connaissance. Dans les villes de l’empire, le peuple était convoqué, souvent dans le théâtre en plein air, pour écouter la lecture d’une lettre de l’empereur. Cette lecture se terminait toujours par des acclamations populaires. Le texte était ensuite affiché. Seules, quelques lettres impériales étaient gravées pour être exposées durablement, à l’initiative de la municipalité ou d’un particulier ; on a même gravé parfois le texte de l’acclamation qui avait suivi la lecture publique, ainsi à la fin d’une lettre de l’empereur Caracalla (Marcus Aurelius Antoninus) : « Antonin est notre bienfaiteur ! ».

Lorsque les cités de l’empire romain voulaient envoyer un message à l’empereur ou, seulement, à son représentant dans la province, le conseil municipal votait un décret, c’est-à-dire un texte rédigé, qui n’était pas envoyé par la poste publique mais apporté en mains propres par des délégués de la cité qui faisaient le voyage et délivraient le message oralement et par écrit pour en rapporter ensuite la réponse. Ce décret pouvait transmettre seulement des vœux, des félicitations ou des condoléances à l’occasion d’événements qui concernaient la famille impériale, mais le décret pouvait aussi communiquer le texte d’une requête. Le régime impérial a beaucoup pratiqué en effet un type de communication sous forme de pétition avec réponse de l’administration au nom de l’empereur ou réponse de l’empereur lui-même lorsque les demandeurs étaient des cités ou des personnages importants. Lorsque les intéressés recevaient une réponse favorable, leur accordant par exemple un privilège, ils faisaient procéder à sa gravure et à son exposition permanente. Bien évidemment, les réponses négatives n’étaient pas exposées. On connaît cependant un cas où une cité d’Asie Mineure a fait savoir que le privilège qui lui avait été attribué avait été refusé à l’une de ses voisines… Cette pratique politique, qui pourrait donner l’impression que le pouvoir ne gouverne pas mais se contente de répondre à la demande, est une illusion d’optique créée par la masse des inscriptions parvenues jusqu’à nous. Il existait en fait aussi des décisions prises par le pouvoir central, relayées par les gouverneurs des provinces. Mais elles avaient moins de raison d’être gravées pour toujours, à moins qu’un ordre exprès n’en ait été donné par le pouvoir émetteur, ce qui arrivait parfois, je l’ai déjà signalé à propos d’une loi de Constantin. Nous devons donc imaginer un espace public couvert de textes mais aussi d’images, notamment de statues et de reliefs avec des représentations historiques, comme les scènes de prise de villes de l’arc de Septime Sévère, donnés à voir au passant et offerts à leur lecture. Comme les images, ces écrits sont par eux-mêmes des monuments appelés à témoigner par leur seule présence : il n’était pas nécessaire de savoir les lire en entier pour identifier leur origine et leur signification.

ÉPILOGUE

Les mêmes procédés de communication par l’écrit et par l’image, familiers au pouvoir politique, étaient mis en œuvre dans la capitale, Rome, par les aristocrates et, dans les villes de province, par les notables dans le cadre de leur maison. Il s’agissait dans leur cas de faire passer un message social qui n’était pas sans connotation politique : les élites exercent le pouvoir et doivent prouver qu’elles en sont dignes. La maison doit donc démontrer au visiteur que le maître est un homme de rang social élevé, dont les qualités et les comportements sont à la hauteur de son statut – un statut qui peut être en partie hérité mais qu’à chaque génération un individu doit à son tour mériter.

Les messages mettaient donc l’accent sur l’ancienneté (la noblesse) de la famille, sur les hautes fonctions que le propriétaire actuel avait lui-même exercées au service de l’État ou de la cité ; certains notables choisissaient de valoriser leur culture, d’autres préféraient illustrer leur générosité d’hommes riches envers leurs concitoyens – leur capacité à redistribuer par des dons une partie de leur fortune, une qualité très appréciée dans l’Antiquité. On trouve donc dans ces maisons toutes les formes graphiques des écritures pratiquées dans le monde romain, en latin comme en grec – notamment des graffiti qui, dans l’espace public, se sont rarement conservés.