Entre localisme et internationalisme

Faire paraître en 2015 à Genève la traduction Cet article, sollicité par l’éditeur, devait servir de préface à l’édition en langue française de « La Nouvelle typographie » de Jan Tschichold chez Entremonde dont j’ai assuré la traduction avec Françoise Buschinger. Il n’a pas été retenu pour des questions de convenance éditoriale de dernière minute. française complète d’un livre phare de la typographie mondiale, qui parut à Berlin en langue allemande en juin 1928 aux éditions du syndicat des imprimeurs allemands, dans une configuration éditoriale assez proche de l’original, relève à la fois de la gageure et du symptôme.

Il n’est pas utile de s’étendre sur le premier point qui concerne notamment les péripéties jalonnant le projet d’édition, en langue française et selon le mode de la copie conforme, du livre manifeste des débuts de la carrière internationale de Jan Tschichold « La nouvelle typographie. Un manuel pour des créateurs de leur temps », avec lequel son jeune auteur livra en son temps un objet de design graphique à la hauteur de ses ambitions théoriques et professionnelles. Ce genre de péripéties accompagnant l’édition de nombreux livres, elles sont le plus souvent anecdotiques et confirment simplement que la parution d’un livre est parfois l’aboutissement heureux d’un défi qu’une poignée d’individus se sont lancé en se promettant de braver tous les obstacles. Le second point, en revanche, mérite d’être approfondi, le recours à l’extrapolation s’avérant alors nécessaire pour faire saillir un questionnement d’ordre général à partir de faits contingents.

Élever au rang de symptôme la question anecdotique de la parution relativement tardive en langue française d’un ouvrage de cette importance dans le champ international du design graphique permet en effet de donner à voir, face à un objet de design graphique marquant, les positionnements respectifs des différents acteurs et récepteurs, historiques et contemporains, en fonction de leurs attentes et de leurs présupposés idéologiques et esthétiques. Par ricochet se trouvent énoncés ainsi les enjeux stratégiques, même s’ils sont inavoués, de ces acteurs et récepteurs lorsqu’ils ancrent un objet de design graphique dans un territoire symbolique dont la dimension varie à la mesure de leur fantasme. Cela a l’avantage rétrospectif de mettre à mal toute volonté de faire d’un objet de design graphique quelque chose qui s’inscrirait dans son environnement de façon neutre. Il n’est pas de neutralité dans ce domaine, ni a priori ni a posteriori.

Dès sa parution en 1928, le livre de Tschichold fait l’objet de projections fantasmatiques qui se distribuent dans le champ du design graphique selon différentes conceptions de la condition esthétique, de l’ancrage contextuel ainsi que de la finalité sociale du design graphique. Il ne saurait être question de les passer toutes en revue. Quelques exemples suffiront.

L’acteur principal, pour commencer, Tschichold lui-même, n’échappe pas à la règle. Dans la plaquette promotionnelle qu’il a conçue très soigneusement et que son éditeur fait distribuer à d’éventuels souscripteurs, il se présente en effet à son public futur comme étant localisé à Munich, y travaillant, sous le prénom de « Jan », en tant qu’enseignant à l’école des maîtres imprimeurs allemands. La référence à cette école alors prestigieuse en Allemagne et à ce qui constitue en fait son premier poste à part entière, pour lequel il a été pressenti, puis recruté par Paul Renner, n’est pas innocente, induisant de fait chez le lecteur ciblé un certain type de relation à l’ouvrage promu. Elle sert assurément à asseoir l’autorité de Tschichold auprès des professionnels, alors qu’il est un auteur encore jeune et qu’il est surtout déjà connu pour des prises de position radicales que le cliché bien établi attribue précisément à sa jeunesse.

Quand il s’appelait encore « Iwan », par sympathie assumée pour le mouvement constructiviste russe, et qu’en 1925 il publiait, plus jeune encore donc, le non moins fameux Cahier spécial du Bulletin Typographique (Typographische Mitteilungen), il s’était contenté d’indiquer sa seule adresse privée de Leipzig pour se présenter à ses contemporains. Contrairement à certains de ses camarades dudit cahier, « Herbert Bayer » et « Ladislaus Moholy-Nagy », tous deux enregistrés sous le label « Bauhaus », il ne pouvait à l’époque se revendiquer d’aucune appartenance professionnelle collective. D’un point de vue technique, cela pouvait être un avantage, l’indépendance du compilateur affranchi de toute servitude obédientielle, et pouvait représenter pour un public spécialisé la possible garantie d’une ouverture impartiale, notamment envers les productions internationales, destinée à promouvoir un pragmatisme et un fonctionnalisme profitables au métier. D’un autre point de vue, plus politique, cela avait évidemment son revers dans l’Allemagne de l’époque : on était alors essentiellement perçu comme dépourvu d’ancrage national. « Iwan », ce prénom choisi par conviction idéologique, et « Tschichold », ce nom de famille à l’orthographe simplifiée, ne pouvaient servir, bien sûr, d’identificateurs d’intégration dans l’espace symbolique national allemand. À s’internationaliser sans réserve au nom d’un pragmatisme fonctionnaliste lié aux questions du métier, Iwan Tschichold finissait ainsi, sur un plan socioculturel assez largement fantasmatique, par courir le risque de la dépossession nationale, symbolique dans un premier temps, puis politique jusque dans sa réalité existentielle.

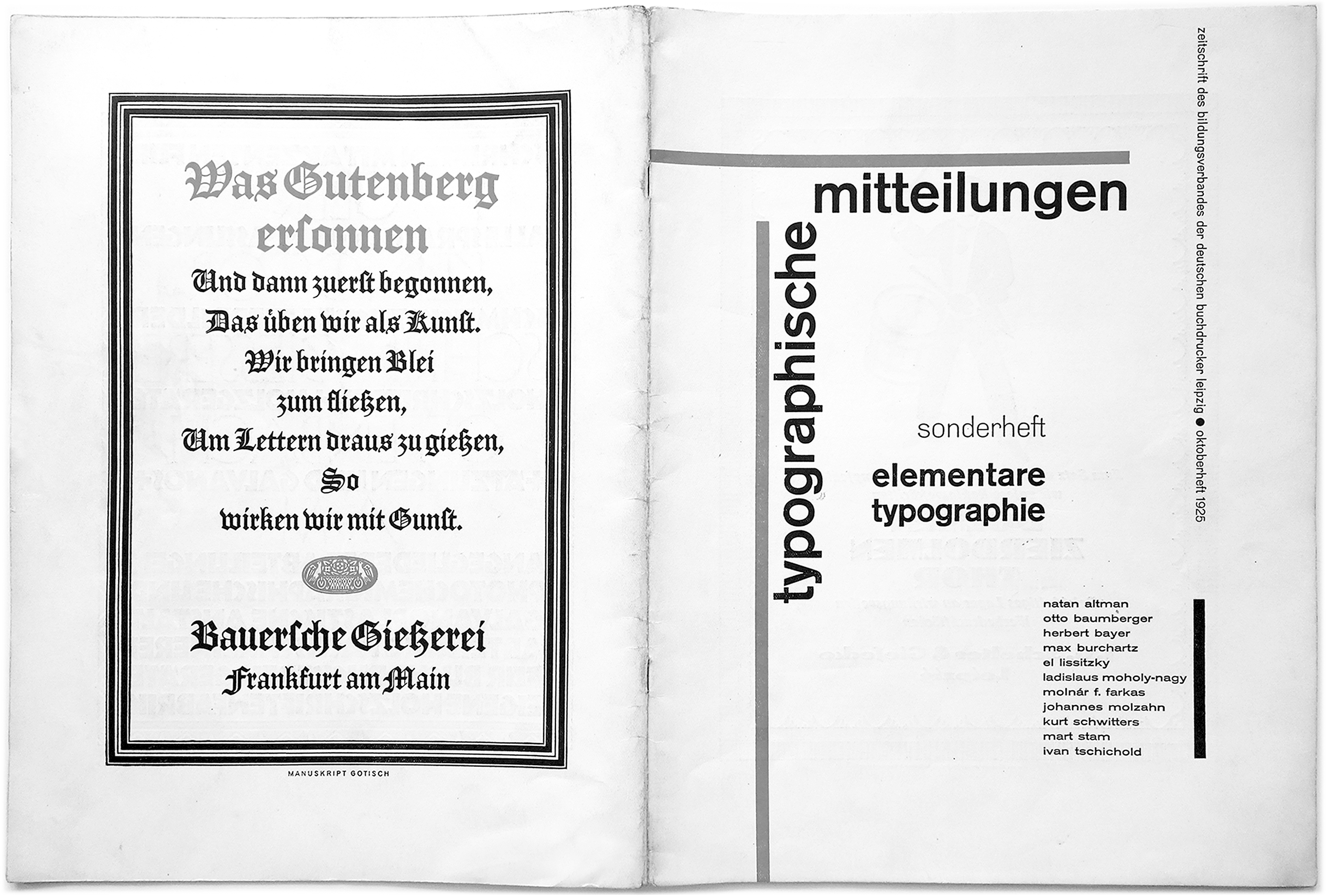

Il est intéressant d’observer dans ce contexte la configuration éditoriale originale de ce cahier spécial que l’on a l’habitude de voir aujourd’hui surtout sous la forme d’un reprint « décontextualisé » et donc épuré, publié d’abord en 1977 à Dresde au Verlag der Kunst Dresden, puis en 1986 à Mayence aux éditions Hermann Schmidt et qui, dans sa première édition, met clairement en perspective l’espace matériel et symbolique de communication où Tschichold s’inscrit à son époque. Quand on met à plat les première et quatrième de couverture du Bulletin Typographique contenant le cahier spécial dans son édition originale,  Première et quatrième de couverture du « Bulletin Typographique, cahier spécial typographie élémentaire, revue de l’association éducative du syndicat des imprimeurs allemands », Leipzig, octobre 1925. on ne peut qu’être saisi par la confrontation visuelle éclatante entre deux horizons graphiques, pareillement engagés, qui s’opposent en tous points. Il n’est presque plus besoin de lire les développements théoriques du cahier spécial pour comprendre les enjeux esthétiques et politiques qui se dessinent de chaque côté du maigre dos du Bulletin Typographique érigé dès lors en frontière symbolique. Une appréciation immédiate des différences, qui sautent littéralement aux yeux de tout un chacun, à l’époque certainement encore plus qu’aujourd’hui (composition, gestion du blanc, des ornements et des paramètres typographiques, ancrage dans l’histoire de l’art et de la typographie), suffit à prendre la mesure de l’écart esthétique et symbolique entre les deux engagements graphiques qui s’y expriment dans une contemporanéité saisissante alors que visuellement, quand on y regarde vite, des siècles semblent séparer les deux propositions visuelles.

Première et quatrième de couverture du « Bulletin Typographique, cahier spécial typographie élémentaire, revue de l’association éducative du syndicat des imprimeurs allemands », Leipzig, octobre 1925. on ne peut qu’être saisi par la confrontation visuelle éclatante entre deux horizons graphiques, pareillement engagés, qui s’opposent en tous points. Il n’est presque plus besoin de lire les développements théoriques du cahier spécial pour comprendre les enjeux esthétiques et politiques qui se dessinent de chaque côté du maigre dos du Bulletin Typographique érigé dès lors en frontière symbolique. Une appréciation immédiate des différences, qui sautent littéralement aux yeux de tout un chacun, à l’époque certainement encore plus qu’aujourd’hui (composition, gestion du blanc, des ornements et des paramètres typographiques, ancrage dans l’histoire de l’art et de la typographie), suffit à prendre la mesure de l’écart esthétique et symbolique entre les deux engagements graphiques qui s’y expriment dans une contemporanéité saisissante alors que visuellement, quand on y regarde vite, des siècles semblent séparer les deux propositions visuelles.

Quoiqu’on pense respectivement de ces propositions, il faut se dire qu’elles sont contemporaines et que c’est dans leur saisie visuelle commune qu’il convient de les appréhender. Apprécier l’une sans l’autre mène dans l’impasse scientifique, tout se jouant en effet dans la confrontation matérielle et symbolique entre des univers graphiques balisés esthétiquement et idéologiquement selon des référents distincts.

À considérer la contemporanéité historique dans laquelle se distribuent à la fois matériellement et symboliquement ces positionnements graphiques dans leur simultanéité paradoxale, on mesure mieux la portée emblématique de ce qui pouvait paraître périphérique de prime abord, à savoir la mention, trois ans plus tard, de l’appartenance professionnelle de Jan Tschichold à l’école des maîtres imprimeurs allemands et son ancrage résolu et assumé dans le contexte symbolique de la ville de Munich.

Il s’agit pour lui, c’est ce qu’on peut extrapoler aujourd’hui rétrospectivement, d’asseoir sa position sur le plan professionnel, mais également de se réinstaller symboliquement, aux yeux du public spécialisé, dans l’espace national allemand. Cet espace national est un espace rigoureux, professionnel, et s’ancre ici dans un territoire non équivoque, celui de l’école et de l’apprentissage d’un métier qui relève d’un art traditionnel se perpétuant imperturbablement de génération en génération et dont l’effet symbolique généralement attendu est de magnifier la nation entière, susceptible de se reconnaître alors en lui à tout moment. C’est d’ailleurs l’image sans détour qu’en donne la publicité pour le Manuskript Gotisch de la quatrième de couverture du Bulletin de 1925 qui, grâce à la continuité sans faille de l’usage du gothique en Allemagne dans le milieu professionnel traditionnel, fait littéralement le pont graphique entre Gutenberg et le monde allemand contemporain de 1925 qui peut ainsi se poser comme le digne héritier d’un passé glorieux.

La mention, à des fins promotionnelles, de son appartenance professionnelle à l’école des maîtres imprimeurs allemands de Munich En guise d’adresse, à la fin de ce nouveau livre, il indiquera selon la même logique, non plus son adresse personnelle, mais l’adresse de l’école : Munich, Pranckhstrasse 2. est alors censée fonctionner comme un blanc-seing. Par là Tschichold se trouve inscrit d’emblée dans cette tradition allemande longue dont le monde professionnel est si fier, et il compense a posteriori le déficit de capital symbolique national dont semblait souffrir son engagement précédent au sein du cahier spécial de 1925 et dont paraît souffrir d’ailleurs encore le projet de réforme graphique qu’il défend dans l’ouvrage promu, à l’horizon d’inspiration ostensiblement international.

Faisant le grand écart entre cette tradition nationale qu’il critique et dont il se recommande malgré tout au travers de sa déclaration d’allégeance institutionnelle, et la modernité réformatrice à l’ancrage universaliste qu’il soutient sans ambiguïté, Tschichold s’attache par conséquent à mettre en avant le professionnalisme de son ambition pédagogique, quitte à l’implanter pour sa promotion dans un horizon géographique et symbolique identifiable par le monde professionnel. Non content d’inscrire sa nouvelle méthode dans la tradition longue de son pays en l’enracinant symboliquement dans le territoire à la fois local et national d’une école supérieure munichoise qui la perpétue de fait, à travers lui notamment en sa qualité de professeur, il signale, dans la même plaquette promotionnelle, son ouvrage à paraître comme étant un « manuel à l’usage du monde professionnel et des cercles utilisant des imprimés ». Il s’agit pour lui de l’ancrer résolument dans le milieu spécialisé des imprimeurs professionnels, en commençant par leurs apprentis, les élèves de son école, son public de tous les jours, et d’échapper ainsi préventivement au reproche d’amateurisme qui avait été fait à certains contributeurs du cahier spécial de 1925 parce que, contrairement à lui, ils venaient d’un autre horizon, professionnel ou artistique. C’est véritablement en homme du métier, validé par l’appartenance reconnue à une institution prestigieuse en Allemagne, établie à Munich, en professeur spécialisé donc, transmettant à de futurs maîtres imprimeurs un savoir-faire traditionnel, qu’il expose des considérations professionnelles, très souvent techniques, dont l’objectif général est de renouveler l’approche qu’il convient d’avoir de ce métier et, conjointement, d’adapter ses champs d’intervention aux contraintes rationnelles du monde industriel moderne.

À jouer ainsi sur cette ambiguïté, qui, dans la plaquette promotionnelle, frise la contradiction interne pour peu qu’on colle bout à bout quelques éléments épars (que penser ainsi d’un professeur d’une école de maîtres qui met à mal la tradition ancestrale, ravalée d’un bloc au rang de « vieille typographie » ?), à osciller, pour le dire en une formule rapide, entre localisme et internationalisme, Tschichold risque gros à Munich. Il n’est en effet pas donné que dans ce territoire particulier, le public soit dupe de cet artifice promotionnel du double ancrage. À trop jouer sur la corde locale, c’est elle, et elle seulement, qui finalement va résonner.

C’est précisément en pointant les références au territoire national et local que dans l’édition du 6 septembre 1928 d’un journal conservateur de Munich à tendance clairement national-allemande, un certain récepteur, resté anonyme (qui signe « r »), appréhende par exemple le livre de Tschichold qui vient de paraître. Sa réception unilatérale, induite par son horizon d’attente partial, est subsumée au nom d’un collectif dont il se fait le porte parole autorisé. Paradoxalement, ce récepteur n’est pas dupe du jeu ambigu de Jan Tschichold. « r » souligne en effet la différence entre ces deux territoires symboliques distincts que Tschichold a eu tendance à fusionner dans sa stratégie communicationnelle : celui, d’une part, du métier et de ses considérations techniques, et celui, d’autre part, défini par l’appartenance socioculturelle à un environnement local et national et à ce qui incarne sa perpétuation, l’école des maîtres imprimeurs allemands de Munich. « r » choisit d’emblée son terrain d’attaque sans s’encombrer de scrupules. Les choses sont et doivent rester simples et nettes. Qu’on en juge plutôt !

Ce critique des premiers jours débute sa recension du livre de Tschichold par un relevé de faits incontestables qui ébranle d’emblée la stratégie de présentation de Tschichold en la reprenant à son compte à la façon d’un retour à l’envoyeur : « Jan Tschichold, tel est le nom du nouveau professeur spécialisé de l’école professionnelle municipale de Munich qui vient de publier un livre sur " La nouvelle typographie " » (éditions du syndicat des imprimeurs allemands, Berlin 1928). L’auteur a changé le prénom qu’il portait jusqu’alors, Iwan, en Jan, et si nous écrivons quelques mots au sujet de ce livre, ce n’est pas pour nous embarquer dans une appréciation spécialisée de détails techniques, mais plutôt en considérant qu’avec une farouche détermination est empruntée là une nouvelle voie qui ne peut pas être jugée par le seul spécialiste ». En guise d’adresse, à la fin de ce nouveau livre, il indiquera selon la même logique, non plus son adresse personnelle, mais l’adresse de l’école : Munich, Pranckhstrasse 2. Le message est clair : Tschichold est professeur dans une école professionnelle à Munich, c’est en tant que tel qu’il faut juger de sa publication. Or, en cette qualité qui vaut pour « r » certification idéologique, il est étonnant que Tschichold ait pu porter un prénom, « Iwan », qui cadre mal avec l’environnement bavarois ; à l’époque, ce prénom désigne clairement l’appartenance au monde russe, en l’occurrence bolchévique. Le choix stratégique d’un prénom plus germanique au moment de sa nomination à ce poste, ne saurait faire longtemps illusion, il convient absolument de le démasquer. De la même façon, « r» refuse l’autonomie du monde professionnel qui est à ses yeux l’émanation obligée du terrain socioculturel environnant. Cette autonomie doit être abolie pour le bien de la communauté qui fonde avec fierté ce terrain spécifique. En conséquence, même le plus obscur des membres de cette communauté a non seulement le droit de s’intéresser à tout ce qui s’énonce de nouveau dans le territoire symbolique et politique qui est le sien, quand bien même cette innovation relèverait d’abord de considérations professionnelles adressées à des spécialistes, ici de l’imprimerie et du design graphique. Mais il a également le devoir de juger du bienfondé de toute innovation selon les modalités d’appréciation en cours dans son territoire et d’évaluer ainsi, au nom de la pérennité de la communauté, ce qui mérite d’être retenu ou ce qui doit être sacrifié sans état d’âme.

Rappeler ainsi d’emblée, alors que cela paraît hors sujet ou dérisoire, que Jan s’appelait Iwan avant de devenir professeur spécialisé dans l’école professionnelle municipale de Munich est une façon pour « r » d’ouvrir les yeux des membres de la communauté locale et nationale. C’est en leur nom que « r » se fait un point d’honneur de débusquer la dissimulation idéologique opérée par Tschichold qui inscrit délibérément, on l’a vu, ses propositions rénovatrices dans le territoire symbolique de Munich alors que géo-culturellement, elles n’ont clairement rien à y faire. Pour le dire en une formule désinvolte, il semble qu’à Munich, et quoique Tschichold fasse par ailleurs, il y aura toujours trop d’Iwan dans Jan.

Par la suite, « r » se fait plus explicite et aborde directement la question qui le préoccupe en tant que membre de la communauté munichoise et, plus globalement, allemande, les amples périphrases anecdotiques de son introduction n’étant qu’une mise en scène de son profond malaise. Il s’agit pour « r », au nom du respect de l’intégrité symbolique du territoire national allemand, de dénoncer l’internationalisme de Tschichold qui s’exprime, c’est aujourd’hui un cliché repris en boucle par tous les commentateurs, dans son refus catégorique de céder à un quelconque particularisme national pour le choix du caractère typographique. C’est au nom de ce refus idéologique et esthétique que Tschichold, dans l’Allemagne de l’époque, combat l’utilisation du gothique, synonyme pour lui de régression, au profit de la seule écriture latine érigée dès lors en écriture internationale de l’avenir.

« r » introduit la fameuse formule de Tschichold « La dimension nationale, particulariste de la fraktur, tout comme des caractères nationaux respectifs des autres peuples, des Russes ou des Chinois par exemple, contrarie les liens supranationaux qui unissent les peuples aujourd’hui et rend leur élimination inéluctable. C’est une régression que de vouloir la conserver. Le caractère romain est le caractère international de l’avenir », in : Jan Tschichold : « La nouvelle typographie, Un manuel pour des créateurs de leur temps », Genève, 2016, Éditions Entremonde, pp. 108-109. Cf. p. 77 de l’édition originale. d’une phrase qu’il met en évidence, en jouant sur l’interlettrage selon l’usage de la typographie gothique, pour marquer sa profonde désapprobation : « Monsieur Tschichold veut en effet par principe combattre toute écriture nationale et toute forme de nationalisme ». in : München-Augsburger Zeitung, 6.9.1928. « r » se concentre ensuite sur le seul espace germanique, espace national au nom duquel il s’habilite à parler, et il reprend alors l’exemple, évoqué simplement en note par Tschichold, de l’utilisation du gothique dans la signalétique des chemins de fer : « [Tschichold] tourne en ridicule la direction des chemins de fer allemands pour avoir remplacé les inscriptions des gares en caractères romains par d’autres en caractères gothiques, prétendant que ces dernières seraient presque illisibles pour les étrangers ». Ibid. ; ironie de l’histoire, cette question des inscriptions dans les gares sera abordée directement par Adolf Hitler qui s’en gaussera en 1934 dans son discours sur la culture, ridiculisant à son tour, devant un public hilare, ces thuriféraires du gothique dont l’activisme se circonscrit à cette affaire de remplacement des plaques de rue et des inscriptions dans les gares. Suit enfin une tirade dans laquelle se fait jour une sorte de pangermanisme du gothique selon lequel le « caractère allemand » se lit dans tous les pays du monde.

On le comprend aisément, le point de vue duquel « r » parle et qui occupe le tout de son champ de vision, entièrement accaparé par la défense du patrimoine germanique ancestral, largement fantasmé, est inconciliable avec les prises de position pragmatiques de Tschichold qui, de surcroît, se trouve plaider non seulement pour l’écriture latine, mais également pour le caractère bâton dont « r » déplore le « manque d’âme » et « le côté révolutionnaire qui excite les nerfs ». Ibid. « r » enfonce le clou et, suivant une rhétorique circonscrite par sa doctrine nationaliste, boucle la boucle idéologique. Évoquant en effet les illustrations du livre de Tschichold, il reprend la parole au nom du collectif qu’il prétend représenter pour déplorer l’horizon d’évocation suscité par ces illustrations « qui nous ont rappelé plus d’une fois la Russie bolchévique telle qu’elle se présente en ce moment à la Pressa à Cologne ». Ibid. ; il s’agit de l’exposition internationale de la presse de 1928, à Cologne, dans laquelle El Lissitzky s’est fait particulièrement remarquer avec la conception du pavillon soviétique.

Si j’ai décidé d’accorder autant d’importance à ce document anecdotique qui peut sembler dérisoire et non conforme avec ce que l’histoire du champ du design graphique aura retenu, encline à tisser une sorte de continuité étrangement cohérente, allant d’innovation marquante en innovation marquante, c’est parce que, pris par son obsession nationaliste, « r » signale à tous que le design graphique s’inscrit dans un contexte historique ordinaire que balise des attendus différents selon le positionnement revendiqué dans le champ. Comme « r » le répète avant d’asséner sa conclusion sous forme de revendication expresse — sur laquelle je reviendrai dans un instant —, le design graphique n’est pas qu’une affaire de spécialistes intéressant quelques professionnels qui « se laissent embarquer dans une dispute » d’ordre purement technique, il est littéralement une entrée dans le monde. Marquée par des choix concrets plus ou moins conscients, une condition esthétique et symbolique et une finalité sociale et politique, échappant donc à la mesure et surtout à l’appréciation du seul secteur spécialisé du design graphique, cette entrée dans le monde interpelle tout un chacun qui est alors en droit d’y réagir comme bon lui semble, du point de vue que sa position dans le territoire par exemple l’autorise à prendre. Il est entendu que l’appréciation de cette entrée dans le monde est relative et varie en fonction de l’idéologie mise en résonance.

Le point de vue de « r » est évidemment caricatural, tout obéré qu’il est par un positionnement préalable qui, pour différentes raisons qu’il n’est pas utile de développer ici, laisse peu de place à la tolérance et à l’expérimentation dans l’Allemagne de l’époque. Néanmoins il a pour moi une valeur heuristique, en ce qu’il confronte un auteur comme Tschichold à la radicalité de ses prises de position et qu’il l’invite à assumer en conséquence cesdites prises de position, c’est-à-dire essentiellement sans filet. J’en veux pour preuve la coquetterie honorifique dont fait preuve Tschichold dans sa plaquette autopromotionnelle où, pour peu qu’on le prenne au mot, il ne pourra que se retrouver pris à son propre piège. Quel besoin, même si celui-ci est compréhensible pour un jeune homme de 26 ans qui a charge de famille et qui est en mal de reconnaissance professionnelle, quel besoin donc d’affirmer en effet son allégeance à l’école de Munich et à un ancrage territorial borné, local et national, alors que la portée conceptuelle et symbolique de ses ambitions pratiques et théoriques vise d’emblée un territoire plus grand, ouvert aux transferts supranationaux ?

Le retour à l’envoyeur pratiqué par « r » à l’endroit de Tschichold, qui peut se comprendre comme une manière de lui présenter le miroir afin que celui-ci se voit tel qu’il est, c’est-à-dire inclus de fait dans son environnement immédiat auquel il ne saurait échapper en aucun cas et auquel, surtout, il doit rendre des comptes, est radical et sans appel. « r », non content en effet d’avoir démasqué ce qu’il restait symboliquement et esthétiquement d’Iwan dans Jan (on ne peut en Bavière se travestir longtemps impunément), opère pour finir une manière de rappel à l’ordre loco-national et, dans un interlettrage une nouvelle fois accru, exige solennellement la mise à l’écart d’un professeur dont les ambitions internationalistes n’ont rien à faire dans une école censée perpétuer la tradition ancestrale, ancrée dans un territoire symbolique déterminé, loconational : « Mais, comme dit plus haut, nous ne voulons pas nous laisser embarquer dans une dispute technique spécialisée, en revanche nous nous opposons avec fermeté à ce que dans une école professionnelle municipale de Munich, on puisse enseigner dans l’esprit qui s’exprime dans ce combat, relaté plus haut, contre toute forme de nationalisme ». Ibid.

Cette prise de position publique dans un journal local, visant à faire destituer un professeur pour incompatibilité idéologique avec l’environnement socio-culturel immédiat dans lequel se socle l’école qui l’emploie et qui serait censée en assurer à la fois le relais et la promotion, fera son effet. Elle mobilisera évidemment l’administration scolaire de la ville de Munich en la personne de son directeur, un dénommé Baier qui, relayant l’ordre du maire de Munich du 8 septembre 1928 (soit deux jours seulement après la publication de l’article de « r »), sommera à son tour le directeur de l’école des maîtres imprimeurs allemands, qui n’est autre que Paul Renner, de rendre des comptes. Renner est sollicité pour faire, après présentation du livre, un « rapport sur l’activité de Monsieur Tschichold ». in : Personalakt Paul Renner, Stadtarchiv München. Dans le contexte local de Munich, on ne badine pas avec l’engagement national. Vu rétrospectivement, on peut dire que cette question de l’engagement national a valeur de symptôme, dans la mesure où elle permet de révéler que le champ professionnel du design n’est pas indépendant du champ politique. Le gain heuristique du filtre ultranationaliste est ici précisément de conscientiser le phénomène selon lequel, à l’inverse, le champ politique colonise le champ professionnel du design, au moins a posteriori.

Renner s’exécute, il rend son rapport dans lequel il présente rapidement le livre incriminé en indiquant le nom de son auteur, son titre, son éditeur, et aborde directement, dès la troisième ligne, la question qui fâche, soulevée par la fameuse citation « anti-nationaliste » de Tschichold reprise dans le journal, pour souligner d’emblée, très stratège vis-à-vis de sa hiérarchie, sa propre réserve quant à cet engagement de l’auteur sur ce terrain : « J’avais noté le passage cité dans le journal. J’ai moi-même déjà alerté Tschichold quant à la sottise de sa démonstration ». in : rapport de Paul Renner adressé au Oberstadtschulrat Baier et daté du 18.9.1928, Stadtarchiv München. Renner enchaîne en rappelant son propre combat en faveur du romain, puis, pour marquer qu’il ne se laissera pas entraîner sur ce terrain idéologique, ce qui en 1928 est encore possible sans tirer à conséquence, s’amuse à démonter l’argument qu’avance « r » à la fin de sa recension à propos de la disparition, regrettable selon lui, du gothique dans le Tyrol pour l’apprentissage de l’allemand et qui lui sert à élever le gothique en signe-monument de la ferveur nationale. Renner renverse donc carrément l’argument de « r », se permettant même par provocation d’élargir son horizon à l’Alsace et aux nouveaux états issus de l’éclatement de l’empire austro-hongrois, pour en appeler au danger que constitue, pour « la perpétuation de la germanité et l’importance de la langue allemande dans le monde, le maintien obstiné du gothique ». Ibid.

Renner adopte ainsi une stratégie à double entrée qui consiste, d’une part, à garder la main vis-à-vis de sa hiérarchie, faisant mine de conserver une posture critique en toutes circonstances, notamment ici à l’endroit de Tschichold, et, d’autre part, à maintenir résolument à distance de sa propre position et de celle de Tschichold qu’il en vient par là du même coup à soutenir assez explicitement, toutes les manœuvres d’instrumentalisation idéologique qui visent à pervertir le débat, non pas en le politisant, mais en le nationalisant. Reprenant ce qu’il répète être la « sotte démonstration de Monsieur Tschichold », il la pousse jusqu’à l’absurde, l’appliquant à un autre terrain, celui de la pratique linguistique elle-même et non plus comme chez « r » celui de l’incarnation de la langue dans l’écriture. Cette hypothèse toute spéculative a pour effet de ridiculiser par ricochet non pas tant Tschichold que ses adversaires nationalistes qui se retrouvent gommés littéralement : « car avec [l]es arguments [de Tschichold], on pourrait aussi exiger que les peuples abandonnent leur langue et apprennent l’espéranto, ce que Tschichold lui-même ne veut pas ». Ibid. Sans quitter le terrain politique, Renner tente ensuite de désamorcer le conflit en déplaçant le débat vers l’horizon humaniste plus prometteur d’une entente cordiale future entre les peuples garantie par le respect, de la part de tous, de la singularité de chacun d’entre eux, pour enchaîner sur une pique résolue contre le nationalisme débridé dont il démonte alors le mécanisme psychologique larvé : « La folie des grandeurs nationaliste, tout comme l’arrogance personnelle, n’est jamais que le masque qui sert à couvrir un complexe d’infériorité nationale ou personnelle. L’entente internationale n’exige en aucune façon que l’individualité d’un peuple abandonne quoique ce soit de sa singularité ou de sa conscience de soi ». Ibid. Suit alors une précision factuelle qui renvoie dos à dos les adversaires affectés par un nationalisme semblablement raccourci, partisans en Allemagne tantôt d’un romain allemand, tantôt d’un gothique allemand. Renner remonte pour ce faire à l’origine historique, c’est-à-dire non mythifiée, du caractère gothique qui est une donnée aisément vérifiable : « Les partisans de l’usage généralisé du romain et adversaires du gothique pensent cependant que les bas-de-casse du romain, parce qu’elles sont apparues, sous la forme des minuscules carolingiennes, dans les scriptoria de Charlemagne, sont bien plus allemandes que les formes de la fraktur. La fraktur est le dernier rameau de l’écriture gothique. L’écriture gothique était au Moyen-Âge aussi internationale, c’est-à-dire pan-européenne, que l’était l’architecture gothique, et elle n’est pas née en Allemagne, mais dans le nord de la France ». Ibid. Par ce simple rappel historique, qu’un historien consciencieux aura du mal à contester, sauf à s’abstraire délibérément du déroulement factuel de l’histoire, Renner compte miner d’emblée toute tentative contemporaine de récupération nationaliste d’une forme d’écriture, visant à alimenter une instrumentalisation d’ordre purement fantasmatique qui préempte l’histoire à des fins idéologiques réductionnistes. Si en effet même le gothique, au temps de ses origines historiques, fut international ou pan-européen, on peut, semble dire Renner selon une logique implacable, en inférer alors deux enseignements utiles pour les contemporains. Le premier, c’est qu’il paraît ridicule de revendiquer le gothique maintenant pour soi, au service d’un nationalisme restreint et surtout aveugle à la modernité ainsi qu’à l’évolution du goût dans le monde. Le second, c’est qu’il est profitable de voir en lui plutôt une sorte de modèle idéel pour l’avenir, considérant que la tendance ayant été depuis toujours à l’internationalisme, il convient aujourd’hui de relayer cette tendance originelle et de plaider ainsi pour une vision internationaliste de la création typographique. On le voit, Renner reste dans le champ politique et renvoie les nationalistes de tous bords dans le périmètre restreint d’un narcissisme dévoyé et surtout dépassé, sans avenir. Il le fait presque en douceur, sans appuyer le trait, mais en même temps fermement, sans souffrir la contradiction, comme si c’était une affaire entendue qui n’est plus à débattre entre gens décomplexés. Il s’empresse d’ailleurs d’en revenir à Tschichold, objet de son rapport. Une fois de plus, il en appelle, d’une part, à la psychologie générale, pour disculper celui-ci a priori comme étant victime de l’impétuosité de sa jeunesse, et, d’autre part, à la configuration administrative pour asseoir sa propre position hiérarchique, sereine et magnanime, et pour rendre compte à sa direction municipale du quotidien pédagogique de l’institution qu’il dirige comme il se doit, dans un esprit d’ouverture, de conciliation et de respect mutuel de la diversité des prises de position, et dans laquelle le professeur Tschichold, c’est là l’essentiel que Renner retient et que l’administration est incitée à retenir, donne entière satisfaction autant dans sa pédagogie que dans son rapport avec les étudiants : « Le livre de Tschichold contient par ailleurs encore d’autres simplifications et dérapages propres à la jeunesse. Tout en reconnaissant sa prouesse, notamment la prouesse typographique, j’ai déjà eu l’occasion de relever devant les élèves-maîtres mes points de divergence avec Tschichold. / Et pourtant, à tout prendre, on peut dire que malgré ce trait simplificateur propre à la jeunesse, le livre est une prouesse globale si exceptionnelle que nous avons toutes les raisons de nous en réjouir. Et comme tous les élèves [...] qui suivent l’enseignement de Tschichold sont satisfaits et ont beaucoup de choses à apprendre auprès de lui, je suis donc moi aussi très satisfait de Monsieur Tschichold. Ma longue expérience m’a amené à considérer qu’on doit prendre les gens comme ils sont. Il y a des gens moyens chez qui tout est gris sur gris, et il y en a d’autres qui ont une part de lumière très intense, mais également une part d’ombre très sombre. Chez ces derniers, on doit accepter volens nolens cette part d’ombre ». Ibid.

On comprend bien ce qui est en jeu pour Renner. Il s’agit non pas tant de sauver la peau de Tschichold (qui n’a par ailleurs commis aucune faute pédagogique et qui, comme tout un chacun, a des qualités et des défauts qui transparaissent à tous les degrés de son implication publique) que, sans rien céder sur le plan politique, de justifier professionnellement la présence de ce professeur compétent au sein de l’école de Munich et de signifier ainsi clairement à son administration que cette école rayonne aussi grâce à lui, grâce à cette « prouesse typographique» dont Tschichold fait montre, notamment dans le manuel incriminé, et qui ne peut que contribuer à bien positionner l’école de Munich vis-à-vis des écoles concurrentes, par exemple l’école de Leipzig, sa rivale directe.

Si Renner y parvient sans encombre à l’automne 1928 (Tschichold ne sera pas inquiété ni, a fortiori, démis de ses fonctions suite à la publication de son livre et à ses prises de position internationalistes), c’est parce qu’à cette époque-là encore, il était possible, au sein et en dehors de l’institution scolaire, de singulariser respectivement univers professionnel et engagement politique, visée pédagogique et positionnement culturel public.

Cinq ans plus tard, en 1933, alors qu’avec la mise au pas constitutive du Troisième Reich, tout deviendra radicalement politique, il n’en sera évidemment plus de même. Tschichold d’abord, puis Renner seront alors logiquement démis de leurs fonctions respectives pour raison d’incompatibilité idéologique avec le régime politique en place et avec ses attentes nationalistes. L’un des griefs retenus contre Renner sera d’ailleurs d’avoir soutenu en toute occasion Tschichold et son internationalisme, estampillé dans l’idéologie et la terminologie national-socialiste comme « bolchévique ». Il lui sera bien sûr reproché explicitement de l’avoir soutenu dans ce rapport du 18 septembre 1928, écrit à la demande expresse du maire de Munich suite à l’article de journal et qui, au côté des nombreuses autres charges énumérées par la bureaucratie du régime national-socialiste, fait indiscutablement de lui en 1933 un complice de Tschichold en « bolchévisme».

On peut donc dire que « r », qui, on le comprend sans peine, devait être acquis bien avant 1933 à de semblables idées nationalistes ségrégationnistes, alors minoritaires, a rétrospectivement gagné son combat. Par le biais de la reconfiguration politique et culturelle qui marque l’Allemagne, jusque dans les moindres détails de la vie quotidienne, à partir de fin janvier 1933, « r » peut se dire qu’il est désormais assuré de faire triompher en toute occasion la matrice idéologique loco-nationale sur les visées esthétiques internationalistes quand bien même celles-ci s’ingénieraient encore à leurrer leur public en dissociant par exemple les plans professionnel et politique. Tout étant devenu intrinsèquement politique, le secteur professionnel doit dorénavant rendre des comptes vis-à-vis du champ politique reconfiguré. Non seulement pour ce qui est du présent, mais également par rapport au passé récent qui est pour ainsi dire remis à l’ordre du jour, bien sûr selon la nouvelle donne. La conséquence immédiate de cette reconfiguration est évidemment que tout, littéralement tout peut être désormais retenu s’il le faut contre les acteurs qui se seront exprimés, dans le présent comme dans le passé, d’une façon ou d’une autre, dans tous les domaines. Les cartes professionnelles se redistribuant ainsi en fonction de l’environnement socio-culturel et politique redéfini unilatéralement, les acteurs professionnels qui sont restés dans l’ambiguïté, dans l’ambivalence ou carrément dans l’opposition se retrouvent à présent contraints de se repositionner ou bien se voient repositionnés de sorte qu’il ne subsiste aucune ambiguïté, avec, d’un côté, des vainqueurs et, de l’autre évidemment, des vaincus.

La stratégie de Renner consistant ainsi à remettre au centre de son rapport de septembre 1928 l’argument professionnel et à souligner à la fois la qualité pédagogique irréprochable de Tschichold et la prouesse typographique de son manuel qui valident de fait sa présence professionnelle au sein de l’institution scolaire munichoise fait évidemment pâle figure en 1933. Emportée par la vague ultranationaliste du régime national-socialiste qui investit tous les secteurs, même rétroactivement, elle paraît comme nulle et non avenue.

De même, l’effort que fait encore Renner à la fin de son rapport en versant à son tour dans l’onomastique pour regermaniser Tschichold auprès de sa direction paraît rétrospectivement dérisoire, même s’il est par ailleurs symptomatique puisqu’anticipant d’une certaine façon la mise au pas qui marquera le quotidien du Troisième Reich.

En effet, Renner s’emploie, avec une certaine ampleur, à enraciner la personne de Tschichold dans son histoire personnelle, familiale et professionnelle de Leipzig, en Saxe. Il le fait dans un but avoué, celui de dénoncer explicitement la manœuvre de déstabilisation idéologique pratiquée par « r » autour du prénom de Tschichold et qui vise à faire de celui-ci un étranger, symboliquement indigne de figurer dans le corps enseignant de l’école munichoise : « L’auteur de l’article remarque également que Tschichold a changé son prénom de Iwan en Jan, cela afin de quasiment le discréditer en tant qu’étranger. Tschichold vient d’un milieu simple, d’un milieu d’artisans de Leipzig. Son père est un peintre en lettres très habile, connu de tous les visiteurs de la foire de Leipzig. Son frère exerce également ce métier. Tschichold a suivi la formation d’enseignant, ses dons exceptionnels l’ont mené ensuite à l’Académie des Beaux-Arts de Leipzig. Le nom Tzschichhold est, ainsi qu’on peut le voir souvent en Saxe, slave. Son père fut un peu maladroit, eu égard aux nombreuses sifflantes et chuintantes avec lesquelles commence son nom de famille, de donner à son fils un prénom qui se termine par une sifflante : Johannes." Johannes Tzschichhold ", voilà un nom insupportable pour toutes les oreilles. Tschichold a tenté de corriger cela premièrement en supprimant le z de son nom de famille et deuxièmement en prenant au lieu de Johannes la forme russe Iwan. Je lui ai fait remarquer, lors de sa nomination, que je ne pouvais pas avoir un Iwan à Munich et il a alors pris l’ancienne forme germanique Jan, courante en Basse-Rhénanie. C’est son bon droit et je ne comprends pas que l’on puisse lui chercher noise sur ce terrain-là. Un Allemand qui, en France, en Italie ou en Amérique, francise, italianise ou anglicise son nom, ce qui se produit des milliers de fois, a la vie vraiment plus facile qu’un Allemand qui en Allemagne cherche à germaniser l’ancienne forme slave de son nom de famille, qui, comme on sait, ne renvoie pas nécessairement à une origine slave. " Tschichold " sonne certainement plus allemand que " Tzschichhold ". » in : rapport de Paul Renner, op. cit.

Face à l’ostracisation symbolique dont « r » se fait le rapporteur au nom d’une culture communautaire fantasmatique, propre à marquer efficacement le territoire de la germanité une fois pour toutes, Renner ne peut finalement pas grand chose. Même s’il déploie une énergie considérable, consacrant près d’un tiers du rapport à enchaîner les anecdotes, les arguments et les bons mots pour montrer que Tschichold est allemand et bien allemand, il ne peut qu’échouer à terme puisque le combat se joue largement ailleurs, non pas dans la réalité concrète d’un terrain dont les acteurs auraient à cœur de faire cohabiter des valeurs différentes, mais dans la fantasmagorie pure où simplification rime funestement avec élimination. Et dans cette entreprise de mythification globalisante qui a pour objectif surtout de passer à côté de la réalité, dont la complexité est un obstacle à une communication efficace, rien ne semble pouvoir arrêter le bonimenteur qui sera toujours à même d’aller plus loin et de frapper plus fort, notamment s’il est soudain au pouvoir. On en veut pour preuve ce qu’écrira le 26 mai 1933, au nom de l’association du Reich des artistes d’Allemagne, un zélé dénonciateur qui, pour avoir la peau administrative de Renner après avoir déjà eu celle d’un enseignant démasqué comme « bolchévique», qui n’est autre que Tschichold, s’adresse en ces termes au successeur national-socialiste de Baier, qui fut jusqu’alors, on s’en souvient, l’interlocuteur de Renner à la direction scolaire de la ville de Munich : « Nous nous permettons d’attirer très courtoisement votre attention sur Monsieur le Directeur Renner de l’école professionnelle d’arts graphiques, qui, dans son livre Bolchévisme culturel, a fait des remarques parfaitement monstrueuses sur l’art du Troisième Reich, l’antisémitisme et même sur notre Führer (dans une comparaison avec Kokoschka !). Nous tenons volontiers à votre disposition ce livre Bolchévisme culturel. Le signataire de cette lettre est de l’avis qu’il n’est pas envisageable de laisser un pareil individu continuer d’enseigner à notre jeunesse. Un enseignant de l’école professionnelle d’arts graphiques, qui est un juif tchèque, a déjà été débauché parce que, comme on me l’a rapporté, il avait une carte de membre de la " Nouvelle Russie " chez lui ». Cf. lettre d’un dénommé Czerny au Stadtschulrat Bauer, datée du 26 mai 1933, in : « Personalakt Paul Renner », Stadtarchiv München. On mesure le chemin parcouru depuis 1928 concernant Tschichold. De simple étranger symbolique, celui-ci est devenu un étranger réel, anonymisé, « tchèque » et « juif », figurant par là un cumul symbolique fatal, synonyme d’élimination radicale hors du champ de la germanité nationale. La réponse de la direction scolaire ne se fait pas attendre et même si elle rectifie les choses, elle ne réhabilite pas pour autant Tschichold qui est une affaire entendue. Un dénommé Bauer, successeur donc de Baier, écrit ainsi, oscillant lui aussi entre Renner et Tschichold : « Je suis depuis un certain temps le cas Renner. Je connais bien son ouvrage " Bolchévisme culturel ", en revanche je ne sais pas qui peut bien être le juif tchèque, professeur à l’école professionnelle des arts graphiques. Si on devait par hasard l’identifier à Tschichold, alors vos informations concernant le juif tchèque ne me semblent pas être exactes. Il se fait certes appeler Iwan, mais il s’agit d’un brave saxon dont le nom est Johann. / Par ailleurs, je n’ai pas signé la prolongation de son contrat de travail avec la ville de Munich ». Cf. lettre du Stadtschulrat Bauer au dénommé Czerny, datée du 31 mai 1933, Ibid.

Cette réponse, qui, si le sujet n’était aussi grave, prêterait à sourire, tant la plongée ostensible dans l’anecdote semble être devenue un sport national passablement ridicule, indique simplement que l’ostracisation symbolique précède en fait une ostracisation réelle qui est le but politique recherché. Si une proposition graphique, un manuel technique, une prise de position esthétique ne répondent pas aux attentes préalables que le collectif national extrapolé s’autorise à exprimer à leur endroit dans le cadre restreint de son horizon idéologique, ils sont littéralement hors champ. Il paraît dès lors logique que ce collectif national veuille se débarrasser de ce qui s’apparente de fait à la production d’un ennemi idéologique. Parce qu’il relaie trop explicitement des considérations de type internationaliste, cet ennemi, alors désigné comme tel, ne saurait être reçu dans un environnement germano-centré auquel il est dit être étranger. Le recours au qualificatif « juif » pour stigmatiser l’ennemi idéologique en question est un raccourci expéditif, efficace, compréhensible par l’ensemble des acteurs concernés et possiblement suivi d’effets collectivement attendus. « Internationaliste », « bolchévique », « juif ». Le troisième terme révèle la crispation fantasmatique qui passe à l’acte, il est disqualifiant, et cela, d’une manière incontestable et incontestée dans l’idéologie ségrégationniste qui l’instrumentalise à cet effet. Je l’ai dit déjà, le filtre ultranationaliste par lequel certains récepteurs nationalistes, puis nationaux-socialistes appréhendent le travail ou les prises de position d’un designer comme Tschichold qui en appelle depuis Munich à une sorte d’internationale fonctionnaliste du design graphique a valeur de symptôme. Il permet de faire envisager au lecteur qu’un objet de design graphique, quel qu’il soit, ne vient pas de nulle part, ni n’arrive nulle part. Cet objet est reçu dans un territoire à la fois symbolique et réel qui l’apprécie alors à l’aune de sa restriction constitutive et, le faisant muter selon une perception partielle chaque fois renouvelée, lui donne une figure qui tient plus de la fiction autoprogrammée que d’une quelconque réalité objective et immuable. Je pourrais évidemment accumuler les exemples de rétrécissement idéologique qui, on l’a vu abondamment déjà, affecte la réception d’un objet de design graphique d’envergure d’autant plus d’ailleurs que celui-ci ambitionne précisément un ample déploiement. On pourrait ainsi évoquer la réception du livre de Tschichold par certains milieux diamétralement opposés, à gauche donc, qui y voient quant à eux certes une réussite sur le plan professionnel de la typographie du quotidien, mais un échec flagrant pour ce qui est de la vision politique et idéologique de la typographie dans la mesure où Tschichold se contenterait de relayer simplement, sans même la problématiser, Cf. la critique du livre de Tschichold, publiée sans signature dans la revue du Bauhaus, qui reproche à Tschichold de ne pas remettre en question la logique individualiste du marché capitaliste, in : « Bauhaus », Jahrgang 3. Nr. 2, 1929. « la fonction de la typographie comme élément publicitaire au service de l’industrie » tout « en négligeant les problèmes et les énormes possibilités de la typographie en tant qu’instrument de propagande politique ». Cf. la critique du livre de Tschichold publiée dans « Die rote Fahne », 16 décembre 1928 et signée par « Dur. ».

Je préfère conclure abruptement en évoquant de nouveau le nationalisme qui décidément peut toujours en cacher un autre, la limite n’étant en ce domaine fixée que par la puissance du fantasme qu’il oppose chaque fois à la figure de l’autre. Ce nationalisme de l’autre côté du Rhin éclairera peut-être le lecteur sur l’une des raisons de la publication tardive du manuel de Tschichold en langue française. Le 19 février 1929, Maximilien Vox accuse réception du livre de Jan Tschichold qu’il s’engage à lire, et s’empresse néanmoins de faire état d’un point de vue qui illustre d’emblée la singularité nationale : « Il me paraît, dès maintenant, que vous établissez des principes d’une grande austérité technique, justes dans leur ensemble, mais qui comportent sans doute quelques compensations à ce côté « amusant» sans lequel la typographie des pays latins et anglo-saxons risquerait de paraître un peu monotone ». lettre de Maximilien Vox à Jan Tschichold du 19 février 1929, Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig, Deutsches Buch- und Schriftmuseum, Fonds Tschichold. Moins de deux mois plus tard, Vox adresse à Tschichold une seconde lettre dans laquelle il enfonce le clou du particularisme typographique : « Je suis particulièrement intéressé par vos principes de standardisation et de simplification typographique, tendant à établir une formule qui puisse être appliquée ensuite avec un maximum de sécurité par d’autres artistes moins expérimentés. / Nous sommes encore très loin en France d’une pareille situation. Il n’est pas sûr que nous y parvenions, le goût français continue en effet à désirer pour chaque cas des solutions individuelles, et qui ne donne pas à l’ensemble de la production imprimée une trop grande uniformité ». lettre de Maximilien Vox à Jan Tschichold du 16 avril 1929, Ibid.

À plaider ainsi pour la séparation radicale entre les peuples pour des questions d’appartenance fantasmée à des régimes de goût différents, on risque fort de passer à côté de la modernité.

Il n’est pas de réception neutre, j’espère qu’on l’aura compris. C’est fort de cet enseignement que nous nous étions décidés à publier en français Jan Tschichold : « La nouvelle typographie », 2016, op.cit. l’ouvrage majeur de Tschichold, datant de sa période moderniste, pour le rendre accessible à ces lecteurs francophones, nombreux nous l’espérons, qui, ne s’embarrassant ni de frontière ni d’affaire de goût préalable, s’engagent avec conviction pour une accessibilité universelle du patrimoine typographique européen. C’est aussi la raison pour laquelle nous étions heureux d’avoir présenté à ces mêmes lecteurs la traduction française de l’introduction que livra Robin Kinross il y a plus de vingt ans lors de la première publication en langue étrangère, anglaise, du même livre, et d’avoir témoigné ainsi d’une pensée internationalement partagée, reposant sur l’ouverture intellectuelle et le transfert d’informations entre les pays. Vu du pays où l’international semble de mise, puisque, au-delà de la dimension biographique concernant Tschichold, La Suisse a constitué une terre d’accueil pour Johannes-Iwan-Jan Tschichold dès août 1933 et jusqu’à sa mort, en août 1974. ce pays a généré dans le domaine du design graphique, on le sait, une production qui lui doit beaucoup et à laquelle on assigne généralement une appellation très contrôlée, « le style suisse », Cf. Jean-Luc Dusong et Fabienne Siegwart : « Typographie, du plomb au numérique », Bordas Éditions, p. 71. que fort opportunément pour notre propos, d’aucuns vont aussi jusqu’à nommer « le style international suisse », il nous semblait que c’était presque naturel. Car finalement, comme le signifiait en 1940, avec son redoutable sens de la logique contextuelle, l’humoriste munichois Karl Valentin, contemporain de Tschichold, « l’étranger n’est étranger qu’à l’étranger ». in : Karl Valentin : « Gesammelte Werke in einem Band », Francfort-sur-le-Main, 1985, Zweitausendeins, p. 230.